土木学会では、土木の日(11月18日)から土木学会の創立記念日である24日までの1週間を「土木の日」および「くらしと土木の週間」として、一般の皆様を対象とした各種イベント、活動を展開しています。

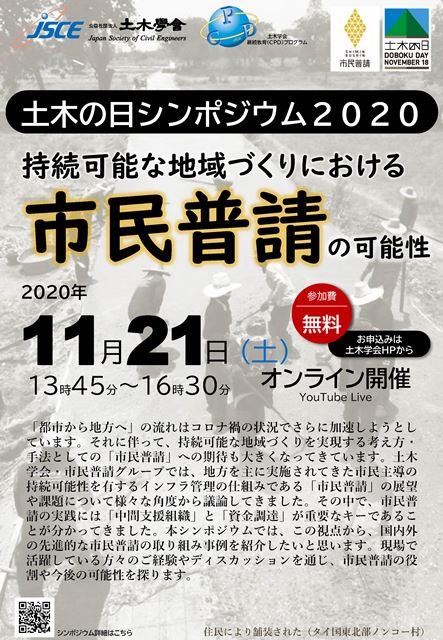

土木学会本部では、毎年「土木の日シンポジウム」を開催しており、今年度は、11月21日(土)に、オンライン開催(YouTubeライブ)をいたします。

今年度のテーマは、「“市民普請”で地方をよみがえらせる -市民主導の新しい公共事業の仕組みを考える-」。

「都市から地方へ」の流れはコロナ禍の状況でさらに加速しようとしています。それに伴って、持続可能な地域づくりを実現する考え方・手法としての「市民普請」への期待も大きくなってきています。土木学会・市民普請グループでは、地方を主に実施されてきた市民主導の持続可能性を有するインフラ管理の仕組みである「市民普請」の展望や課題について様々な角度から議論してきました。その中で、市民普請の実践には「中間支援組織」と「資金調達」が重要なキーであることが分かってきました。

本シンポジウムでは、この視点から、国内外の先進的な市民普請の取り組み事例を紹介したいと思います。現場で活躍している方々のご経験やディスカッションを通じ、市民普請の役割や今後の可能性を探ります。

ご視聴は無料(申込不要)ですので、是非、この機会に沢山の方にご参加いただければ幸いです。

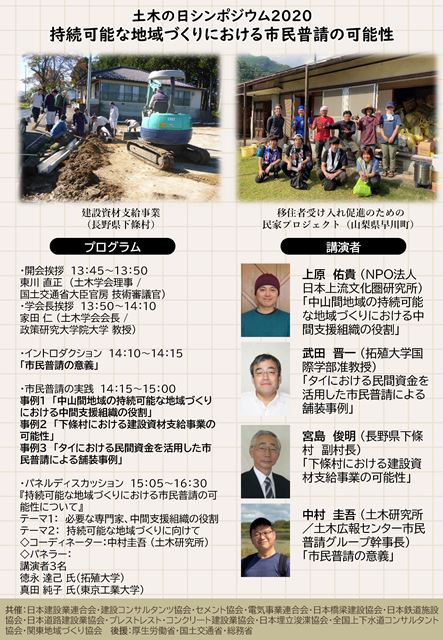

(「土木の日シンポジウム2020」フライヤー)

記

土木の日シンポジウム2020

『持続可能な地域づくりにおける市民普請の可能性』

【詳細】

1.日時:2020年11月21日(土)13:45~16:30

2.開催形式:オンライン(YouTubeライブ)

3.視聴先:https://youtu.be/1r6rw9Nq6oc

4.行事URL:https://committees.jsce.or.jp/cprcenter/node/240

5.主催:土木学会 土木広報センター 市民交流グループ [市民普請グループ/土木の日実行グループ]

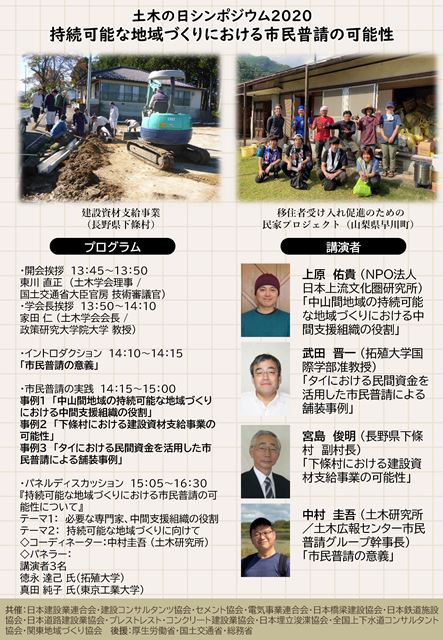

6.プログラム:

開会挨拶(13:45~13:50)

東川 直正氏(土木学会理事/土木広報戦略会議 土木の日実行担当 /国土交通省大臣官房技術審議官)

土木学会 会長挨拶(13:50~14:10)

家田 仁 氏 (土木学会第108代会長 / 政策研究大学院大学 教授)

「市民普請の意義」(14:10~14:15)

中村 圭吾(土木研究所/土木広報センター市民普請グループ幹事長)

講演(14:15~15:00)

■『中山間地域において中間支援組織が持続可能な地域づくりに果たす役割について』

上原 佑貴 氏(NPO法人 日本上流文化圏研究所)

■『下條村における建設資材支給事業の可能性について』

宮島 俊明 氏 (長野県下伊那郡下條村 副村長)

■『タイにおける民間資金を活用した市民普請による舗装事例』

武田 晋一 氏(拓殖大学)

パネルディスカッション(15:05~16:30)

テーマ:『持続可能な地域づくりにおける市民普請の可能性について』

【本件に関する問合せ先】

公益社団法人 土木学会 土木広報センター

〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内

TEL: 03-3355-3448 E-Mail: cprcenter@jsce.or.jp URL: http://www.jsce.or.jp/