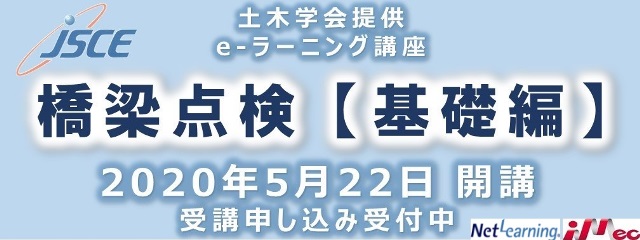

公益社団法人土木学会※1(会長 林 康雄)は、土木技術者の専門的な能力・資質の向上に資するためのオンライン学習講座を、株式会社ネットラーニング(代表取締役:岸田 徹)※2のラーニングエクスチェンジ※3を通じ、土木学会認定土木工学コース※4として提供開始することといたしました。その第一弾として、舞鶴工業高等専門学校社会基盤メンテナンス教育センター※5が企画、制作した「橋梁点検【基礎編】」を2020年5月22日より開講することを決定し、5月18日より販売開始します。

記

■講座名:橋梁点検【基礎編】(iMec-eラーニング講座)

■受講可能期間:2020年5月22日(金)~[募集開始:2020年5月18日(月)]

■受講料:10,000円(税込)

■受講対象:橋梁メンテナンスに関心のある方(前提知識不要)

■想定される学習時間:約8時間/9科目

※講座内容の詳細については、以下のURLよりご覧いただけます。

URL: https://www.netlearning.co.jp/learningexchange/le_09.asp

土木学会では既に、広く一般の方も含め、土木への理解、土木への参加の間口を広げることを目的とした無償オンライン講座を、JMOOCを通じて開講しており、2講座で延べ3,000人以上の方に受講いただきました。今回は、土木技術をより専門的、体系的に学習し、土木技術者の能力・資質の向上に資することを目的とした、有償オンライン講座を、ネットラーニングのラーニングエクスチェンジにて開講いたします。

社会インフラの高齢化が進み、限られた予算と人員の中、適切にメンテナンスしていくことが求められている昨今の事情を鑑み、橋梁点検に関するコースを第一弾としております。第一弾である「橋梁点検【基礎編】」は、建設系学科の学生、行政・民間等の建設技術者を主な対象として、橋梁の維持管理や点検・診断に必要となる基礎的な知識を学修するためのものです。この講座を修了すると、橋梁に関する専門用語から点検のポイント、詳細調査の概要まで、これから技術資格を取得する際、実務に携わる際に必要な基礎知識を修得することができます。

なお、本コースで提供される講座は、土木学会継続教育(CPD)制度※6の認定e-ラーニングであり、修了時には修了証が発行され、土木学会CPDに学習記録として20単位の登録が可能です。

土木学会では、社会において学習のオンライン化が急速に進展する中、ネットラーニングのラーニングエクスチェンジ「土木学会認定土木工学コース」提供のほか、JMOOC講座、ウェビナーの開催等を通じ、広く土木に関する学びの機会を提供する予定としております。

【本件に関する問い合わせ先】

公益社団法人土木学会 技術推進機構 尾崎 史治

TEL: 03-3355-3502 MAIL:opcet-cpd@jsce.or.jp

舞鶴工業高等専門学校社会基盤メンテナンス教育センター(iMec)

TEL: 0773-62-8877 MAIL:imec@maizuru-ct.ac.jp

株式会社ネットラーニング 教育事業部

MAIL: edu_sales@nl-hd.com

【メディアからのお問い合わせ先】

株式会社ネットラーニング 広報 猪股 美和

TEL: 03-5860-6111/080-4298-7271 MAIL:pr@nl-hd.com

橋梁点検【基礎編】講座概要

<学習目標>

橋梁点検に必要な基礎知識を修得することで、技術資格の取得に向けた学修効果の向上と、道路橋定期点検に係る実務の円滑な実施を目標とします。

<学習内容>

この講座は、橋梁の維持管理や点検・診断に必要となる基礎的な知識を学修するためのものです。全9科目で構成され、各科目の最後に学修効果を確認するためのチェックテストがそれぞれ設定してあります。

<講座の構成科目>

1. 橋梁工学

2. コンクリート構造物の損傷

3. 鋼構造物の損傷

4. 構造物の補修・補強

5. 共通の損傷

6. 橋の点検要領

7. 鋼橋の点検

8. コンクリート橋の点検

9. 構造物の詳細調査

<修了要件>

・すべての科目を受講すること

・すべての科目のチェックテスト(繰返し実施可能)で満点を獲得すること

・修了者には、修了証が発行されます。

<受講可能期間>

2020年5月22日(金)~[受講募集開始:2020年5月18日(月)]

<受講申込>

・以下のURLから受講の申込ができます。近日、サンプル講座の視聴を予定しています。

https://www.netlearning.co.jp/learningexchange/le_09.asp

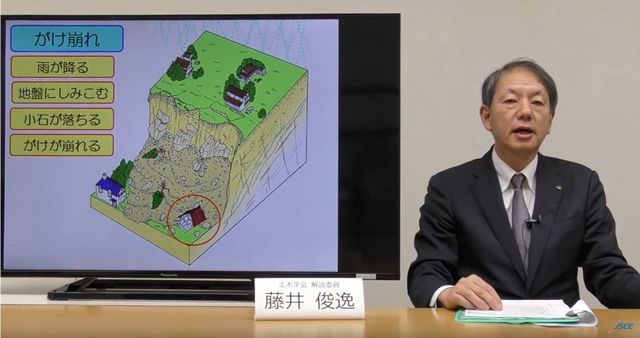

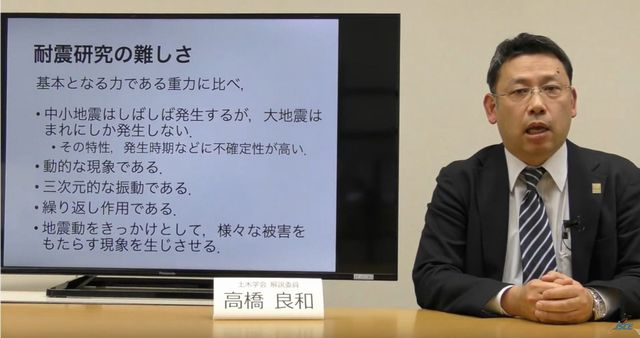

※eラーニング受講講座イメージ

※1 公益社団法人土木学会

URL:http://www.jsce.or.jp/

1914年設立。産官学の土木技術者により構成。個人会員数約40000人。土木工学に関する調査研究のほか、技術者教育・土木広報・国際交流などの活動を展開している。

※2 株式会社ネットラーニング

URL:https://www.netlearning.co.jp/

ネットラーニングは、のべ受講者数6,038万人、ユーザ法人数5,105社(校)へeラーニングの提供を行ってきた。eラーニング最大手企業として培った知識と経験を基に、教育・研修・学習のデジタルソリューションサービスを提供。1998年設立以来、ITの力を使った効果的な学びを追求し、クラウドを利用したプラットフォームでのeラーニングを提供してきた。現在、ネットラーニングはデジタルトランスフォーメーション(DX)時代における効果的な学びと成果をもたらすトータルソリューションを提供している。(2020年4月末現在)

※3 ラーニングエクスチェンジ

ネットラーニングの提携団体が提供している講座を、ネットラーニングを通してまとめて申し込むことが可能。

※4 土木学会認定土木工学コース

ネットラーニング社から配信される土木学会の有償提供講座として、今回のメンテナンスに関するコースの他、例えばAI関連技術に関するコースなど今後土木分野に関わるコンテンツを土木学会認定土木工学コースとしてシリーズ化していく予定。

※5 舞鶴工業高等専門学校の社会基盤メンテナンス教育センター

URL:https://www.maizuru-ct.ac.jp/imec/

舞鶴工業高等専門学校の社会基盤メンテナンス教育センター(略称、iMec)は、インフラの維持管理に関する実践的な教育システムを構築するため、平成26年1月23日に舞鶴工業高等専門学校内に開設された。全国の高専生や地方自治体職員、民間技術者などを幅広く受け入れ、現場に密着した教育センターとして、維持管理技術に特化した人材育成を行っている。

※6 土木学会 継続教育(CPD)制度

URL:http://committees.jsce.or.jp/opcet/cpd

土木技術者が倫理観と専門的能力をもって社会に貢献していけるよう、土木技術者(関連する分野の技術者も含む)としての能力の維持・向上を支援することを目的とした制度。