公益社団法人土木学会※1(会長 小林 潔司)は、無料で学習できるオンライン講座「土木情報学入門」を、一般社団法人日本オープンオンライン教育推進協議会(JMOOC)※2のMOOC※3講座として2019年5月7日(火)より開講することを決定し、2019年2月1日(金)より募集を開始しました。

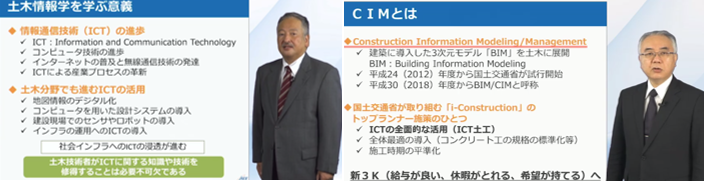

本講座では、土木分野のICT活用での基礎となる情報理論・技術を体系的に整理・解説します。社会全体でICTの浸透が進む中、土木技術者にはICTに関する知識と技術を身につけ、使いこなすことが求められます。CIM(シム)※4やi-Construction(アイ・コンストラクション)※5が普及・拡大していく時代に向け、技術者個人の知識習得だけでなく、企業や行政機関での研修や大学等の教育機関における学習素材としてもご活用いただけます。

なお、本講座は土木学会継続教育(CPD)制度※6の認定e-ラーニングであり、修了により8単位の学習記録として土木学会CPDに登録可能となっております。

本講座は、土木学会 土木情報学委員会※7(委員長 福森 浩史)が企画・製作し、株式会社ネットラーニング※8 「OpenLearning, Japan」※9で提供します。JMOOC講座として国内で初めて学会が提供する(代表取締役:岸田 徹)が運営するJMOOC公認プラットフォーム講座となります。製作にあたっては一般財団法人日本建設情報総合センター※10(Jacic)の助成の一部を活用しています。

2018年6月閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2018」(参考)では、学会が産業界と連携し実務型プログラムのオンライン提供やリカレント教育コースを設置することなどが目標として掲げられていることから、土木学会では引き続き、土木技術者の能力向上に資する多種多様な学習素材と学習機会の提供に努めてまいります。

記

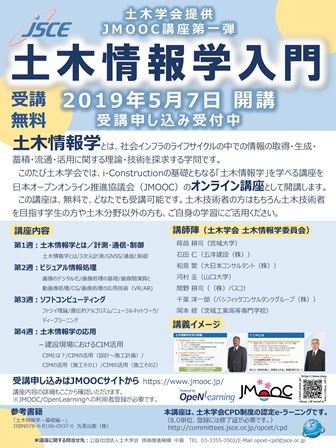

・講座名 : 「土木情報学入門」

・講師 : 宮城大学 蒔苗 耕司 教授ら7名

・受講期間: 2019年5月7日~6月11日の5週間(募集開始:2019年2月1日)

・受講料 : 無 料

・受講対象: 土木情報学に関心のある方(前提知識不要)

・想定される学習時間: 約2時間/週

※講座内容の詳細については、以下のURLよりご覧いただけます。

URL: https://open.netlearning.co.jp/lecture/index.aspx?cid=00029J11

●本件に関する問い合わせ先

公益社団法人土木学会 技術推進機構 中島 敬介

TEL: 03-3355-3502 MAIL:opcet-cpd@jsce.or.jp

一般社団法人日本オープンオンライン推進協議会 事務局

TEL:03-3295-3555 MAIL:secretary@jmooc.jp

株式会社ネットラーニング 広報 猪股 美和

TEL: 03-5338-7455 MAIL:pr@nl-hd.com

●PR TIMES ニュースリリース(2019年2月1日)はこちら

URL: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000041422.html

※土木情報学入門フライヤー

土木情報学 入門 講座概要

※講義イメージ

学習目標

① 社会インフラの整備・運用・管理における情報通信技術を適用することの意義を説明できる。

② 土木情報学を構成する基礎技術のうち、計測・通信・制御、ビジュアル情報処理、

ソフトコンピューティングについて、それぞれの技術の原理と適用方法を説明できる。

③ 土木情報学の応用としてのCIMについて、その意義と適用範囲を説明できる。

学習内容

土木情報学は、社会インフラのライフサイクルの中での情報の取得・生成・蓄積・流通・活用に関する理論・技術を探求する学問である。この講義ではその入門編として、3次元計測や衛星測位等の計測技術、IoTや建設機械の制御に用いられる通信・制御技術、デジタル画像解析やVR/AR等のビジュアル情報処理、人工知能に用いられるニューラルネットワークや最新のディープラーニング等のソフトコンピューティングの基礎を学習する。

さらに土木情報学の応用としてCIMを取り上げて、その概念と導入の意義,設計・施工段階 での適用と効果について学ぶ。

受講期間

2019年5月7日~6月11日(募集開始:2019年2月1日)

講師陣

土木学会 土木情報学委員会 蒔苗 耕司(宮城大学)、石田 仁(五洋建設(株))、

和泉 繁(大日本コンサルタント(株))、河村 圭(山口大学)、間野 耕司((株)パスコ)、

千葉 洋一郎(パシフィックコンサルタンツグループ(株))、岡本 修(茨城工業高等専門学校)

講座内容

第1週:土木情報学とは/計測・通信・制御

土木情報学とは/3次元計測/GNSS/通信と制御

第2週:ビジュアル情報処理

画像のデジタル化/画像処理の基礎/画像間演算と動画像処理/CG/画像処理の応用技術(VR/AR)

第3週:ソフトコンピューティング

ファジイ理論/遺伝的アルゴリズム/ニューラルネットワーク/ディープラーニング

第4週:土木情報学の応用-建設現場におけるCIM活用

CIMとは?/CIMの活用(設計~施工計画)/CIMの活用(施工その1)/CIMの活用(施工その2)

修了要件

・すべての確認テスト、最終テストに解答(送信)すること

・すべての確認テスト、最終テストの合計で60点以上を獲得すること

受講申込

・以下のURLからプロモーションビデオの視聴、受講の申込ができます。

URL: https://open.netlearning.co.jp/index.aspx

参考:経済財政運営と改革の基本方針2018(平成30年6月15日閣議決定)

~少子高齢化の克服による持続的な成長経路の実現~

第2章 力強い経済成長の実現に向けた重点的な取組

1.人づくり革命の実現と拡大

(1)人材への投資

④ リカレント教育

<中略>

(産学連携によるリカレント教育)

新規かつ実践的で雇用対策として効果的で必要性の高いリカレント教育のプログラムの開発を 集中的に支援する。

○ 先行分野におけるプログラム開発

大学・専門学校・民間教育訓練機関に委託し、産学連携により、20 程度の分野(AI、センサー、ロボット、IoTを活用したものづくり、経営管理、農業技術、看護、保育、企業インターンシップを取り入れた女性の復職支援等)において先行的にプログラムを開発し、逐次全国展開する。

また、業界団体、学会等と連携して実務型プログラムを大幅に拡充し、アーカイブを積極的にオンラインで提供するとともに、民間が運営しているリカレント教育の講座情報を提供するホームページをネットワーク化し、総合的な情報提供を行うポータルサイトを整備する。

○ 技術者のリカレント教育

情報処理、バイオ、ファインケミカル、エンジニアリング、ロボットなど各分野において、企業の研究者・技術者が最新の技術のリカレント教育を受けることができるリカレント教育コースを、新たに業界と連携し、学会等に設置し、その運営を委託する。その際、プログラムは、学会のホームページやオンラインでも提供する。産業界においても、研究者・技術者のリカレント教育受講を促すよう各企業に周知を図る。

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2018/decision0615.html

※赤太字は土木学会で強調