現在地

平成18年度出版文化賞受賞作品

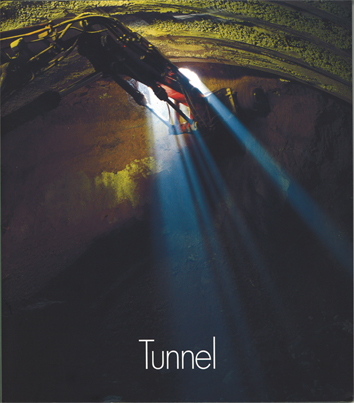

トンネル 地中の星にエールを(西山芳一写真集)

西山 芳一 著 施工技術総合研究所 2005年10月初版発行

日本の放水路

岩屋 隆夫 著 東京大学出版会 2004年11月初版発行

<著者近影> |

本書はこれまで河川工学分野で体系化が十分になされてこなかった放水路に焦点をあて,その定義や分類に始まり,放水路整備の歴史,開発の経緯,構造的特徴,成立条件等を包括的に明らかにすることで,放水路の役割と機能を評価し,治水計画という枠組みから体系づけたものである。 従来,放水路はどちらかといえばマイナーな存在であって,その定義も統一されておらず,また,多くは歴史に埋もれ,既往の専門的資料においてもその全容の把握は不可能な状態にあった.そこで著者は長年にわたる膨大な資料の解析と日本全国の現地踏査を通じて,放水路の全容を把握しつつ,その定義・分類を与え,個々の放水路開発の経緯を明らかにしてきた.さらに,放水路開発場所の地形条件を海岸砂丘地帯,沖積地,および山地・丘陵台地の3つに分類整理した上で,それぞれの特徴や放水路の成立条件について体系的に示し,これらの知見の集大成として本書が編まれた。 一級河川の過半に存在する放水路は治水上も極めて重要な位置づけにあり,著者のオリジナリティに富むこれらの知見は,従来の河川工学の体系に放水路という観点からの新たな枠組みを提示するものと高く評価できる。 治水上の選択肢としての放水路開発を検討する河川技術者にとっての貴重な情報源となることはもとより,放水路の歴史的な開発過程に関する網羅的な情報は土木史的観点からも高い価値を有する。 以上により本書を高く評価し,ここに土木学会出版文化賞を贈呈する。 |