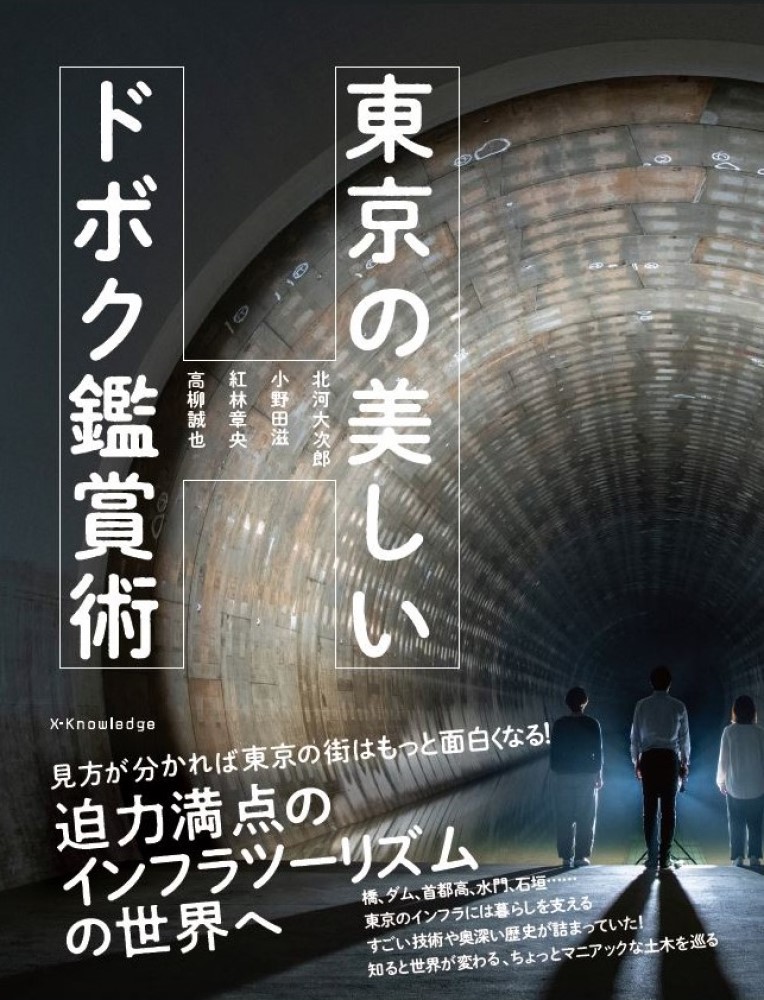

本書は、東京都内で居住、活動する人々の日々の生活を支える社会インフラとして整備された土木構造物に焦点を当て、整備の背景、技術的特徴、デザインの美しさ等を通じて鑑賞する内容で構成された書籍である。

この書籍の長所は、知名度の高い構造物だけでなく人の目に触れにくい構造物も取り上げて、美としての魅力を最大限に引き出した写真や丁寧な解説文により、土木構造物を鑑賞できることである。魅力を引き出した写真と丁寧な解説の完成度は高く、専門技術者の意識を高めるだけでなく、一般の読者にも読み進めやすい内容となっている。専門から一般の広い範囲の読者までが、土木構造物への興味と考え方を共有できる稀有な書籍として評価できる。また、読者にこれらの構造物の検証を促すガイドも記載され、書籍内だけでなく現地で見て、知って、感じることへの喚起にもつながる工夫がなされている。この工夫は、一意的な感覚だけでなく、発展的にインフラへの共通認識強化や土木構造物の機能としての温故知新にも効用を与えるものと評価できる。

以上より、土木施設や土木という仕事の意義や魅力を後世に伝導すること、土木分野に対する社会の関心を高めることに大きく貢献することが期待できる書籍であり、ここに土木学会出版文化賞を授与する。