現在地

【Web版第39回】磨かれた技術で鉄道の健康を察知する~経験・技術と即断即決で迅速な災害復旧~

石橋 忠良氏

設計から現場管理までの経験から培った高いレベルの技術力で、鉄道構造物の現状を把握し対応できる技術者を育成する。また大地震による鉄道被害に対しては、陣頭指揮をとり、早期復旧に向け組織力を結集する。「きちんと施工することがメンテナンスの第一歩」と彼は説く。

■はじめに

鉄道構造物は、鉄道開業以来引き継いだ施設も多く存在し、在来線によくあるレンガ造アーチ構造物や古い鉄桁などは100年を超えて使われています。また、この状況は今後も続き、経年の進んだ施設を使い続けることと思われます。一方、耐震性能などの技術基準が時代とともに変遷する関係で、現在では既存不適格とされる構造物について、性能向上を図る必要が生じています。これらの技術向上や技術者育成、さらには自らも災害復旧の最前線で活躍されてきた鉄道技術者、石橋忠良氏をご紹介します。

写真-1 古い構造物の例:経年95年(1920年)のRC橋(内房線山生橋梁)

■構造物設計事務所で技術を研鑽

国鉄入社後は保線担当の部署に配属された石橋氏ですが、ほどなく国鉄の組織である「構造物設計事務所」に転勤となります。構造物設計事務所は、全国の鉄道構造物の標準設計に加えて特殊なものの設計、施工技術の相談、また災害復旧の設計や構造物の変状対策の指導など、あらゆる技術をすべて統括し圧倒的な技術力を蓄積した、80人程度の少数精鋭の組織でした。石橋氏はここで、のちに大学教授に転身するようなレベル高い技術力を有する先輩達に指導を受け、新幹線のスラブ軌道、高架橋、PC橋梁などの設計に従事しました。またここでは石橋氏も含め5年程度の現場経験を積んではまた戻るという交流をしていました。「このときの環境と仕組みが、技術者を育てるのに最適だったと思う」と石橋氏は振り返ります。

国鉄分割民営化(1987年)で構造物設計事務所のメンバーも分割され、各社の技術の中心となって活動するようになりました。しかし石橋氏は、組織が分割すると、組織のラインはわかりやすくなっても、「技術力は分割した数の2乗で低下する」と実感し、技術力の低下を危惧したそうです。

■未曽有の災害に技術者が再結集

1995年1月17日未明に阪神・淡路大震災が発生。大地震により近畿圏の鉄道網は甚大な被害を受けました。

石橋氏は、震災から2日後の1月19日にJR東日本からの支援チームの団長となり、また翌20日には早くも復旧方針を提案しました。その後、JR各社に分かれた構造物設計事務所のメンバーにも加わってもらって技術支援団をつくり、この支援団でその時点で調達可能な資材を考慮して個々の構造物の復旧図を作りました。復旧方針を形にしてゼネコンと共有するためです。復旧図は、現地でスケッチレベルの図面を描ける技術を持ったメンバー一人ひとりが奮闘しました。また資材調達では、普段から作り上げてきた人脈や調達ルートを最大限活用しました。

石橋氏によると、描かれた設計図面の最終的な決済判断体制が大きな課題だったそうです。そのため石橋氏は、団長として、実務的判断の早い人、言い換えると、経験豊かで設計的な勘がいい人を責任者に指名して、復旧図作成のスピードアップを図りました。復旧のための工法や技術はいくつもあり、早期に方針判断しないと技術者同士でどちらの工法を採用すべきかを議論し始めてしまうので責任者は1人が大切です。ゴルフに例えると「OBでなければ、なんとかフェアウェイに残っていれば十分」という観点で、責任者を人選しました。

この時の経験もあり、石橋氏はいまも、災害復旧に対応するための資質として、実務的な判断が即決できる技術者の育成を重要視しています。

また、復旧は鉄道が短期間で開通することを目指して実施しました。例えば、新幹線の橋桁が他の鉄道路線上に落橋した個所は、当初は、現場判断で橋桁を解体し始めていたそうです。石橋氏は、橋桁解体から再施工をするという手順を踏んでいては、他をいかに早く復旧してもここが復旧できないと新幹線を最低半年間ストップさせることとなると判断し、橋桁を再利用する方針を立て、橋脚の再建に注力する判断をしました。結果的に、この判断が功を奏し、新幹線は2ヵ月強で不通区間の解消がなされました。

写真-2 阪神淡路大震災での新幹線PC橋の線路上への落下

■阪神・淡路の教訓を活かして

阪神・淡路大震災での経験や教訓は、その後の新潟県中越地震(2004.10.23)を経て、東日本大震災(2011.3.11)に活かされました。

東日本大震災では、阪神・淡路大震災の教訓を活かした耐震基準の見直しやそれに沿った耐震補強工事が進んだため、地震に起因した鉄道高架構造物の倒壊は起きませんでした。また新潟県中越地震での車両の脱線転覆事故の教訓を踏まえ、必要な対策を講じていたため、東日本大震災では、車両脱線が生じた場合でも転覆せず車両停止ができ、二次被害を抑えることが出来ました。

しかし東日本大震災の復旧においては「電柱の倒壊数が多く電柱の復旧が全体の工程を支配した」「電柱の在庫がなく建て替えだとどれだけ工期がかかるかわからない」ことから、倒壊した電柱を再利用する方法をとったそうです。強い余震で、いったん復旧した高架橋が再度損傷したケースもありました。これらも新たな教訓に、石橋氏らは現在首都直下型地震に備える耐震補強等を進めているところです。

写真-3 東日本大震災での電柱の損傷

■メンテナンスの勘所は「きちんと施工」

100年以上使われているものも多い鉄道構造物ですが、石橋氏によれば「基本的な強度は保たれています」。コンクリート剥落の点検など、定期的な目視点検を怠らなければ、異常を確認してから対処しても間に合うとのことで、これをきちんと実施することが重要だと指摘します。

むしろ「きちんと施工すること、きちんと現場で施工管理することがメンテナンスの第一歩」と石橋氏。しかし、高度成長期のコンクリートの加水問題など、100%の対策は難しいのも事実です。石橋氏も、「きちんと工期を確保するのが大切です。急がすと人間は工期遵守を優先するあまり手を抜いてしまう。人はそれほど強くないのです。管理の必要な工法はやめて、誰がやっても欠陥の出ない工法、材料に変えていかなくてはいけない」とも。

写真-4 津波被害をうけた鉄道の復旧工事に携わる石橋氏

■技術者の育つ環境づくりを

「建設と保守の双方の技術にかかわる組織と、指導できるリーダー、そして組織に情報が集まる仕組みが技術者を育てるには必要」と石橋氏。災害復旧にあたった経験を踏まえ、かつての構造物設計事務所と同じようにあらゆる技術を集約的に扱う「構造技術センター」をJR東日本内に作り、技術力の維持向上を図っています。後輩技術者の育成やその仕組みづくりなどに活動の軸足を移しつつも、変わらず鉄道構造物メンテナンスの最前線に立ち続ける石橋氏です。

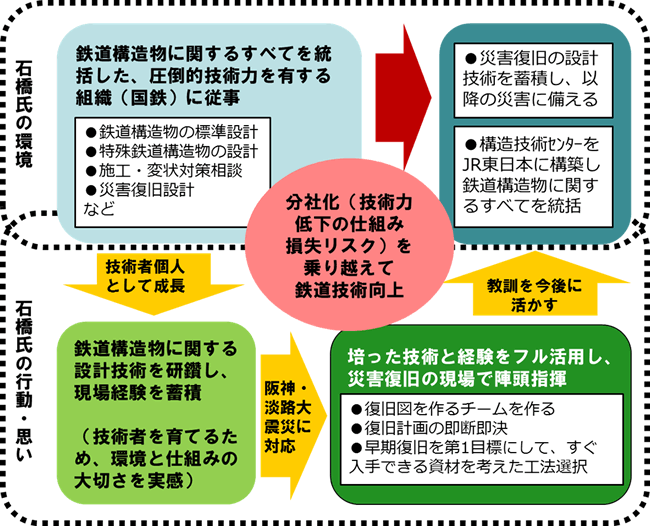

図-1 石橋氏の思いと行動の概要

石橋 忠良さんに聞きました!

仕事において大切にしていることは? ―

私は、創業者本田宗一郎氏の「人の役に立ち、使って便利で楽しいものを提供したい」この言葉を大切にしています。常にお客さんが何を求めているのか、何を期待しているのかを考えること技術者として重要です。

常日頃からたくさんの現場を、しかも定期的にみることですね。欠陥があれば構造物が自ら教えてくるようになりますよ。構造物のトラブルの多くは、人に比べれば構造は単純ですので、経験のある人はそれほど判断に困ることはないはずです。技術者を育てるのに大切なのは、設計と保守をいずれも経験させることだと考えています。

後輩の指導に際してはいかがですか? ―

後輩には「常に仕事は工期を確認し、その工期内に終えなさい。工期に応じた成果でよく、工期を超えた成果はゼロです」と、また現場からの相談には「現場の仕事が減るようにしなさい」と言っています。原因究明の調査は、現場の仕事を増やすだけで、対策のためには必要のないものがほとんどです。

技術者の皆さんにメッセージを! ―

仕事を選り好みするのではなく、とりあえず何でもやってみることが大切です。今、目の前にある仕事で、どうしたらプロになれるかを考えて頑張ってください。仕事の向き不向きは、案外自分でもわからないものです。

(文中の写真は石橋氏より提供)

森島 仁 (Hitoshi MORISHIMA)

行動する技術者たち取材班

日建設計 都市計画部 主管

| 添付 | サイズ |

|---|---|

| 638.05 KB |