現在地

【Web版第37回】データを読み解く力で真実を追究~液状化履歴にみる危険地域情報~

若松 加寿江氏

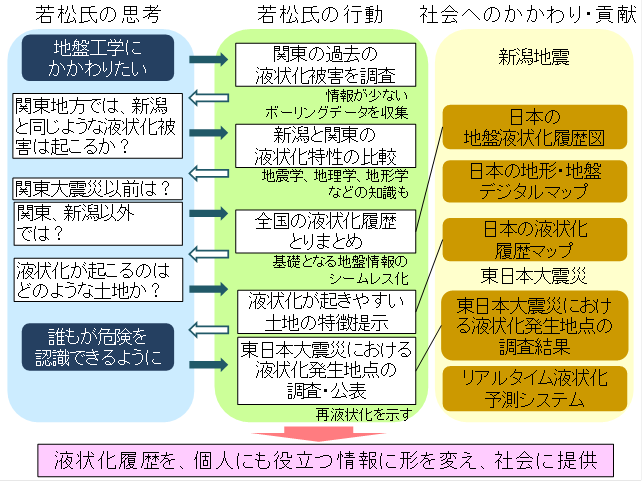

「液状が起こるのはどのような土地か?」 日本全国の液状化履歴調査を重ね、液状化の起こりやすい地域を特定、さらには、個人にも向けたその情報提供に尽力する技術者の取り組み。

■液状化の調査

平成4(1992)年度に土木学会出版文化賞を受賞した一冊の本があります。「日本の地盤液状化履歴図」。その本は、「わが国における地盤の液状化履歴を集大成したものであり、(中略)、日本列島の液状化カルテというべきものである」と紹介されています。この受賞作を執筆したのが、今回ご紹介する液状化の専門家、若松加寿江氏です。

■液状化の研究の緒

若松氏は、もともと住居学を専攻していましたが、大学3年の時に地盤工学に出会います。黒板一面に描き上げられた東京下町の地層断面図に、若松氏は目を奪われました。その影響から、卒論に地盤関係のテーマを選び、もっと深く学びたいと建設系の大学院に進み、その後大学に残り研究を続けました。

初めて若松氏が携わった論文は、1923年の関東大震災の液状化についてでした。そのころは、1964年の新潟地震で液状化が大きく取り上げられたものの、1968年の十勝沖以降は目立った被害がなかったこともあり、液状化研究はほとんど注目されていませんでした。そのような中、こつこつと古い地震資料から液状化の被害を洗い出し、論文としてまとめました。そしてここから、若松氏の液状化研究が広がりを見せます。

関東地方の履歴を把握したその次に、「関東地方では、新潟と同じような液状化被害は起こりうるのか?」という疑問が若松氏の脳裏に浮かびました。それを知るためには、まず、地盤条件を比較することが必要です。新潟では表層から緩い砂層が厚く堆積しており、そこで液状化が起こっていました。「関東でも、同じような砂層があったのだろうか?」しかし、関東大震災による液状化地点のボーリングデータはありませんでした。当時、地盤データで公表されていた資料は、「東京地盤図(1959年発行)」くらいでした。そこで若松氏は、地盤調査会社に協力を仰ぎ、ボーリングデータをかき集めます。そして分かったのは、関東大震災では、厚い軟弱シルト層の上に乗っている比較的薄い砂層が液状化を引き起こしていたということです。

ひとつの発見があると、それが若松氏の好奇心を刺激します。「関東大震災より前の地震でも液状化は起きたのか?」「新潟や関東地方以外の地域では?」。こうして、若松氏の液状化履歴調査は、日本全国へ、そして歴史地震へと広がり、前出の「日本の地盤液状化履歴図」の出版に結びついたのでした。

■データを読み解く技術

この出版までには、調査の蓄積だけではなく、若松氏自身の中に、データを読み解く技術の蓄積がありました。液状化の発生情報を得るにも、「液状化」と明記されているわけではない昔の文章から、発生の事実と場所を把握して、現在のそれと紐付けなければなりません。それには地盤工学の知識だけでなく、地震学、地理学、地形学などの様々な分野の知識が必要でした。そのうえで、次は液状化が発生した地盤と発生していない地盤を比べ、発生要因を見出します。しかし、液状化が起きた場所は市街地以外のボーリングデータのほとんどない地域が多いことに気づきました。そこでボーリングデータ以外の地盤に関わる資料を片っ端から当たっていきました。その結果、地形図と地形分類図が有用であるという結論に達しました。それからは、これらの資料とボーリングデータを見比べて、地盤情報を読み取るトレーニングを重ねました。教科書があるわけではなく、日本全国の平野や盆地に手を広げ、経験の積み重ねでした。

噴砂による砂嵐の中を調査する若松氏(2011年4月)

自然堤防や後背湿地など微地形の分布を示す地形分類図については、はじめは既存の図を利用していましたが、分類の原則はあるものの、それぞれに作成者の視点が異なることに気づきます。そこで若松氏は、地形分類図のさらに上流の情報にたどり着こうと、作成の基になる空中写真判読の実習を学生に混じり受講し、その技術を身につけます。「人が作った図を自分の視点で解釈できるようになった」という若松氏は、後に、液状化研究の副産物ともいえるデータベース「日本の地形・地盤デジタルマップ」を公表しました。

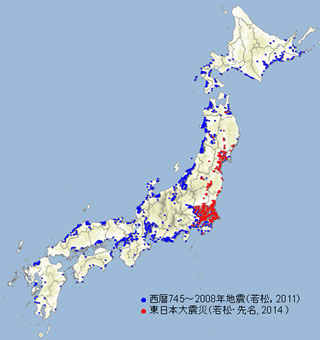

このように、膨大なデータから、有用な情報を発掘し、それらを読み解く中、調査を続けるほどに「液状化が起こるのはどのような土地か突き止めたい」という思いが若松氏の中に強く広がっていきました。そしてその答えとして、「日本の地盤液状化履歴図」の増補版といえる「日本の液状化履歴マップ 745-2008」に、液状化が起きやすい土地の特徴をまとめました。その後に発生した東日本大震災において液状化被害が甚大だった地点も、すべてこの条件に当てはまったのでした。

図-1 有史以来の液状化履歴(若松氏提供)

■伝える使命

「液状化が起こりやすい土地」があると分かった若松氏は、今はその情報発信に尽力しています。特に東日本大震災後は、誰もが液状化の危険箇所を認識できるように広く知識・情報を伝えることを意識しています。

2014年2月、若松氏らは、東日本大震災における液状化発生地点の調査結果を公表しました。これは、現地踏査、住民への聞き取りはもちろん、自治体に情報請求などを行い、3年間かけてまとめた成果です。そこには、内陸部でも東京湾岸などの埋立地と同程度に液状化が起こっていたこと、同一地点での再液状化が多数起こっており、液状化は同じ場所で繰り返される災害であることなど、個人にも役立つ内容も示されていました。このような市民への啓発活動に加えて若松氏は、液状化のリアルタイム予測システムの開発という新しい形での情報提供にも取り組んでいます。

図-2 若松氏の取り組み

■研究継続の源

災害などを機に液状化履歴研究の必要性が認識されたものの、若松氏のこれまでの研究人生は、実はほとんど向かい風でした。難関をパスし大学院を修了したものの、まだ男女雇用機会均等法もなかったころ、大学に残ったのは「技術職の正社員として働きたい」というささやかな希望すら叶わなかったからでした。また、単にデータの羅列だけからでは導き出せない液状化履歴図の出版も、研究成果ではなく資料集としか見なさない人もいました。

それでも研究を続けてきた理由を、若松氏は、「自分が研究者として生き延びられる道を選んできただけ」と言います。しかし背景には、社会に貢献すると確信した研究、そして決して派手さはなく継続していくことが求められる研究を、誰かがやり遂げなければならないという使命感が、その心に宿っていたからではないでしょうか。

取材・文責 大橋 幸子

行動する技術者たち取材班 国土技術政策総合研究所

※ 写真は、すべて若松氏提供

参考文献

- 若松加寿江:日本の地盤液状化履歴図, 東海大学出版会 (1991)

- 若松加寿江, 久保純子, 松岡昌志, 長谷川浩一, 杉浦正美:日本の地形・地盤デジタルマップ(CD-ROM付),東京大学出版会(2005)

- 若松加寿江:日本の液状化履歴マップ 745-2008(DVD-ROM付), 東京大学出版会(2011.3.18)

| 添付 | サイズ |

|---|---|

| 264.07 KB |