現在地

【Web版第13回】 まち場の発想は、無限の広がり~北前船ルートぼうさい朝市ネットワーク~

藤村望洋氏

何のつながりもないかに見える「朝市」と「防災」。この二つを結びつけ、おいしく楽しい防災活動のネットワークを全国各地に広げる。「北前船ルートぼうさい朝市ネットワーク」の生みの親が語る、発想の原点。

■■ぼうさい朝市ネットワーク

写真-1 ぼうさい朝市

(左端の緑のハッピ姿が藤村氏)

とあるまちのある休日、とある広場。地元の自治会や学校のテントが並び、多くの人出で賑わいを見せています。ステージでは賑やかなバンド演奏が行われ、立ち並ぶ屋台では地元住民や大学生が各地から運び込まれた食材を調理し、参加者たちは地方色豊かな郷土料理をほおばりながら歩いています。

この賑わいが、実は防災活動の一環なのです。屋台のテントは非常時にも活用される資材。各地の食材は地方からの救援物資に見立てられた食糧。

災害を想定しながらも、おいしく楽しい防災活動――その名も「ぼうさい朝市」。「朝市」と「防災」。何のつながりもないかに見える二つを結び、そのネットワークを全国各地に広げているのが、今回ご紹介する藤村望洋氏です。

■■みんな隣を見ていない?!

藤村氏は、大阪船場生まれの船場育ち。船場はかつて全国の北前船(※)が目指してやって来た地です。藤村氏が育った頃の船場も、まだ商家が多くありました。それから50年。同窓会で集まると今はみな船場に住んでおらず、問屋街としての実体を伴ったかつての船場がないことに藤村氏は愕然としました。昔船場を目指した各地の港町は、今はどこを向いているのか? みんな東京を向いているのです。どの港町もカニやタコを東京に売りたいと思っている、隣同士なのに誰も互いを見ていない、一人ひとりが東京を見ている…同じ規格品だけが全国に行きわたる物流が広がっていたのです。

また藤村氏は、水都を謳う大阪自体も、隣を見ていないことに気付きました。かつて各地から荷を積み出帆した船は、途中何度も寄港しながら、大阪を目指しました。大阪は、舟運の終着地としてにぎわうことで初めて、天下の台所になり、水都になりえたのです。

誰も隣を見ていないという現状の中で藤村氏は、ふるさと大阪から、隣同士の地域のつながり、隣ネットワークを再生しようと思い立ったのでした。

江戸中期から明治中期にかけて日本海海運に活躍した北陸の廻船。北前は上方で北国・日本海地方をさした呼び方。(日本史辞典、岩波書店)

■■今までの防災に欠けていたもの

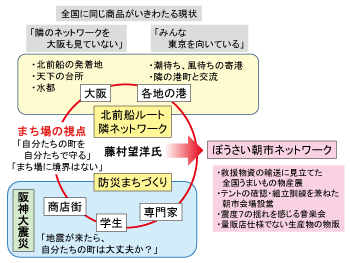

図-1 藤村氏の取り組み

一方で藤村氏は、自身の阪神大震災での被災経験から、防災まちづくりにも長く取り組んでいました。

防災を考えるとき、藤村氏が最も大事にしているのが、人々の生活の場としての「まち場」の視点です。

今までの防災には、この「まち場」からの発想がないと藤村氏は感じていました。自分たちの町を自分たちで守るためにはどうしたらよいのか? こう考えたとき自然と、行政や専門家とは違う発想になりました。例えば、耐震補強も、基準を完全に満たすことよりも、完全でなくともできるだけ多くの人が取り組むことを藤村氏は重視します。自分たちの町を守るには、それぞれの地域でできることをやっていかなければならないのです。

2004年の中越地震の時、被災地である新潟県十日町市と直接の縁はありませんでしたが、藤村氏ら商店街ネットワークは被災地を助けたいという熱い思いから物資の援助を計画しました。阪神大震災の経験から、単に被災地に直接物資を送るのは現場が混乱すると分かっていた藤村氏らは、まず隣ネットワークの活動で既につながりがあった長野県飯山市に物資を送り、そこからバスに積み込んで持ち込んだのです。さらに物資を下ろしたバスで、お風呂と洗濯に困っていた被災地の方々を連れ飯山に戻り、被災者の方が数日ぶりに入浴と洗濯ができる環境を提供しました。 …「隣」のつながりを持つことが、災害時にも非常に有効だったのです。

それならば、「防災と隣ネットワークを結びつけられないだろうか?」藤村氏の発想はすぐに行動に変わりました。

■■まち場ならではの発想

写真-2 地元から持ち込んだ 食材を調理・販売する大学生 |

写真-3 震度7の揺れを 感じる音楽会 |

人々の生活の場である「まち場」には、専門分野や行政の仕切りなど何もありません。藤村氏は「まち場」の感覚を研ぎ澄まし、驚くようなコラボレーションを演出しながら防災と隣ネットワークづくりに取り組んでいきます。

そして生まれたのが、「ぼうさい朝市ネットワーク」です。かつての北前船ルートでつながる各地で、日頃から防災をテーマに活動を行い、いざというときには、この隣ネットワークで助け合おうという藤村氏の発想です。

写真-4 各地からの特産品の出店

(写真-1~4はすべて藤村氏提供)

酒田、飯山、七尾、笠岡、

浜田、上島町、南三陸、

鹿児島、飯南、大王崎…

(練習なので、救援物資は

優良ですが有料とのこと…)

北前船ルートの各地で代わる代わる開催されるぼうさい朝市では、救援物資を運ぶという想定のもと、ネットワーク各地から運ばれた特産を出店するテントが並び、地元の防災に関連するイベントも行われます。準備や片付けはテントの組み立て訓練を意図したものです。さらに藤村氏は、多くの人に防災を考えてもらうことがより防災の効果を上げると考えており、「楽しい」防災であることも重要視しています。料理のプロが郷土料理をふるまったり、学生が主体になって地元特産品を紹介したり、あるイベントではロックミュージシャンやダンサーが地震の揺れを表現したり。

このように、藤村氏の生んだぼうさい朝市は、地域のネットワークを強め、仕切りのない「まち場」からの防災を着実に進めていくことにつながっているのです。

また活動の中では、地域と地域の結びつきはもちろん、人と人との結びつきも生まれました。藤村氏自身にも、多くの出会いがあったと言います。ミュージシャンやダンサーの若者との防災の語らいや、料理人との地元食材の料理開発など、想像もしなかった出会いもあったそうです。

実際、ぼうさい朝市ネットワークを語る藤村氏は、「まち場」の発想を実践していくバイタリティに溢れていました。藤村氏のまち場の発想は無限の広がりを見せながら、ぼうさい朝市は今も進化をつづけています。藤村氏が大切にする「まち場」の視点を考えることは、防災に限らず、技術というものがどう実際の生活に役立つかを考えることにつながっているのかもしれません。

藤村望洋さんに聞きました!

――活動の中でうれしかったことは・・・?

地域の中のネットワークができたこと。外の地域と一緒にやろうとなると、皆で揃って迎えようということになった。

また、若者が次々と参加してくれていること。若い人たちと一緒に活動できるということは、あらゆる意味でとてもうれしい。

――読者へのメッセージをお願いします!

地域の中のいろいろな人たちと一緒になって、防災まちづくりをご一緒にやりましょう! そこでは、専門家は必ず必要とされています。プロの知識を持った一個人として、地域の中で考えてもらいたい。きっと現場の視点からみると、自分へのヒントも得られるのではないでしょうか。

行動する技術者たち取材班

大橋幸子 Sachiko OHASHI 国土技術政策総合研究所 建設経済研究室 研究官

参考文献

1)CEリポート ぼうさい朝市&昼市による元気再生、塚田幸広、土木学会誌、vol.95、no.4、2010

2010.9.7

| 添付 | サイズ |

|---|---|

| 285.64 KB |