現在地

【第8回】 住民対話型の道づくり

人びとと対話するSalvucci氏

(左から2人目、1989年)

米国ボストンの"The Big Dig"プロジェクトにおいて、住民との対話による道づくりを推進。ボストン生まれ、ボストン育ちの氏が地域密着型で高架高速道路の地下化に情熱を捧げて取り組んだ事例。

■■住民との対話により高速道路をつくった人物

本誌2002年10月号で報告のあったボストン“The Big Dig”プロジェクトは、大規模な工事、巨額な費用などが注目されていますが、住民対話型の道づくりを進めた興味深い取組みです。今回はプロジェクト推進の中心的役割を担ったマサチューセッツ州元運輸長官のFrederick P. Salvucci氏を紹介します。

■■セントラル・アーテリーへの不満

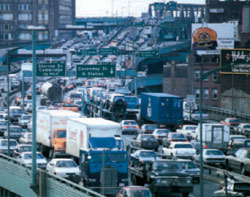

地下化以前の渋滞するCA

ボストン都心部を南北に高架で貫く高速道路I-93号線(別名セントラル・アーテリー、以下CA)は、高速道路ネットワーク計画(1948年公表)に基づき建設され、1959年に供用されました。しかし、CAに対し、多くの住民は「高架のため景観的に醜い」、「美しいボストンのまち並みを汚している」、「Downtown を横切り地域分断を引き起こしている」という不満をもっていました。そのうえ、1960年代には、ボストン中心部は慢性的な渋滞となり、その解決策としてCA拡幅案や、インターチェンジ増設案が出されていました。

Salvucci氏はボストン生まれのボストン育ちで、マサチューセッツ工科大学(MIT)で土木工学を学んだ後、1962年よりボストン再開発局(BRA)に勤務し、ボストンの交通計画や交通対策に携わりました。彼は「都心部の渋滞は道路を横切る横断者が原因である」と指摘し、「CA周辺の歩道ルートの改善が必要だ」と主張しました。後日、こうした彼の考えがボストン市長の耳に入り、1970年に市長の交通コンサルタントに採用され、本格的にCAの問題解決に取り組むこととなりましたが、この時点ではまだ決定的な解決策を見出すには至っていませんでした。

■■土地収用に関する苦い思い出

彼が幼少の頃(1950年代)、米国では急速に高速道路整備が進められ、その建設のために多くの人びとが退去命令を受けました。彼の祖母もその一人でした。当時の州政府や技術者は、立案した計画がベストな方法である」と固持し、住民の意見を聞かずに道路整備を進めました。彼はこうした体験によって、対話により相互に理解し合い、自分が話すより意見に耳を傾けることを大切にする人柄が形成されました。

■■CA地下化の実現に向けて

ある日、彼は道路技術者Bill Reynoldsと議論する機会に恵まれました。BillもCAは景観的に醜く、地域を分断していると考えており、その解決のためにはCAを地下化するしかないと力説しました。CAの地下化は当時話題になっていたものの、Salvucci氏はその実現は難しいと考えていました。しかしその後、地下化案について調査したところ、既存の高架道を堰き止めることなく、地下トンネルを建設することが可能であることがわかり、ボストンの街を美しくする地下化案に魅了されてしまいました。

そして1974年、彼は州運輸長官に任命され、CA地下化に向けて尽力をそそぎ、同時期に立ち上がったボストン港第3海底トンネル(Ted Williamsトンネル)整備とともに、CA/Tプロジェクトとして進められることになりました。

■■地元住民との対話を長期にわたり継続

こうしてプロジェクトは始まりましたが、ボストンの多くの住民がCAに不満をもっていても、沿道住民や商業者など、さまざまな利害関係者がいるため、簡単にCA地下化の話は進まず、インターチェンジの位置や地上部の空間利用など、課題は山積みしていました。

彼は、プロジェクトの推進に際し『公共工事は選挙と違い、過半数の支持ではなく、90%以上の人びとの支持を受ける必要がある』と考えていました。そのため、長官在任中、積極的に公開ミーティングを開催し、住民との継続的な対話を進めました。ミーティングは双方向のコミュニケーションが図れるものであり、疑問や質問をもっている人が来たならば、答えをもって帰れるようにしました。ときにはティーパーティを開き、ざっくばらんに話し合うことも行い、多くの人を議論の土俵に載せました。強硬な反対者に対しても直接当事者と継続的に対話し、信頼を得る努力をしました。『このプロジェクトは人びとのためのものであり、人びとの質問・疑問に答えることができなければプロジェクトは進行しない』と考えていたからです。

彼はまた、建設工事により発生する問題を明らかにするとともに州政府の対応を隠すことなく答えました。住民の情報提供により明らかとなった想定外の問題も真摯に受け止め、解決に向け対応したことにより事前にトラブルを防止することができました。こうした彼の情熱・努力により、CA/Tプロジェクトは人びとに理解され、1991年に着工しました。彼は『人びととの対話はプロジェクトの進行を遅れさせないし、それよりもむしろ対話を行うことはプロジェクトの進行を早める』と主張しています。

■■この事例から日本は何を学べるか?

現在、CA/Tは、全線開通し、地上部の空間整備が進められています。日本でも、近年、かつてつくられた構造物を見直す動きが各地でみられるようになり、また、社会資本整備における住民対話の重要性が認識され、PI(パブリック・インボルブメント)の導入による住民参加型道づくり・計画づくりが進められています。また、土木技術者は、困難を克服する新技術の開発とともに、プロジェクトの実施に際して地域住民の声に耳を傾け、地域の価値を明らかにし、地域に貢献する熱意・活動が大切であることも、CA/Tプロジェクトは示唆していると思います。

本稿は参考文献に掲げた資料などに基づき取材班が取りまとめたものであり、掲載内容の誤りはすべて取材班の責めに帰するものです。

行動する技術者たち取材班

田上貴士 TAGAMI Takashi (財)計量計画研究所都市・地域研究室 研究員

参考文献

1)石丸浩司・田島夏与:“The Big Dig”米国ボストンの都心における高速道路地下化プロジェクト、土木学会誌、Vol.87、No.10、pp.44-47、2002. 10

2)“THE BIG DIG”, Dan McNichol, Silver Lining Books, 2001

3)Interview with Fred Salvucci, former Massachusetts Secretary of Transportation, for Program Four:"The Big Dig", Great Projects: The Building of America, PBS, 2002

土木学会誌vol.91 no.11 November 2006

| 添付 | サイズ |

|---|---|

| 422.39 KB |

コメント

私たちが仕事の中で当たり前のように使っている言葉が、実は世

投稿者:東京急行電鉄 廣脇大士 投稿日時:金, 2009-01-16 00:00私たちが仕事の中で当たり前のように使っている言葉が、実は世間的には、非常に特殊な専門用語であることを、一般の方から指摘され、ハッとさせられることがあります。

これからの土木屋は、高度な専門知識、多岐に渡る関係者との調整能力、事業全体を統括するマネジメント力に加え、分かりやすい言葉で説明するプレゼンテーション能力が必須になるということを感じました。