現在地

【Web版第32回】立入禁止から生まれた無人化施工技術~雲仙普賢岳災害復興~

北原成郎氏

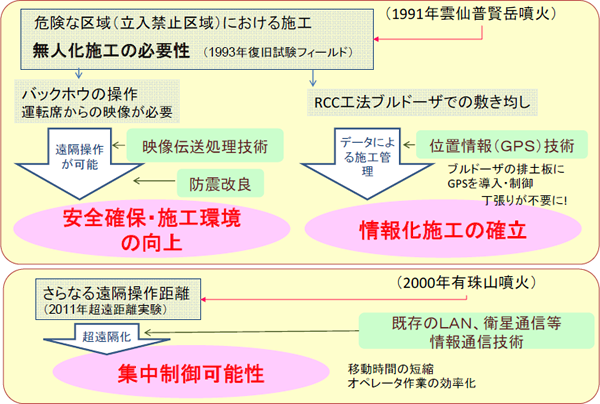

九州雲仙普賢岳の立入禁止区域内から培われた「無人化施工技術」。土木、機械、通信、情報処理技術を融合させることにより、現場からの要求課題に対応し、情報化施工へと進化させてきた取り組み。

■■立入禁止区域内での施工

写真1 島原市を襲う雲仙普賢岳火

平成3(1991)年6月3日、九州雲仙普賢岳において大火砕流が発生しました。死者行方不明者43名、国道57号も通行止めになりました。噴火災害時、火砕流が到達するかもしれない危険区域(立入禁止区域)内で、土石流の発生源となる堆積土砂の除去作業が至急必要となったため、押土・集土、掘削・積込み、搬出という一連の除石・砂防工事を、GPSを搭載した重機を無線通信によって遠隔操作して施工する技術が開発されました。これが「無人化施工」技術です。その後の雲仙の施工フィールドにおける継続的な災害対策工事の中で、土木技術、機械技術、通信技術、情報処理技術が効果的に融合した実用的な工法として進化してきました。

今回は雲仙の現場にて無人化施工技術の開発に取り組み、その後の全国展開・技術継承に携われている北原成郎氏を紹介します。

■■画像データ伝送の工夫

1993年に始まった雲仙復旧対策の試験フィールドにおける国道周辺の除石作業が、北原氏の無人化施工への取組の発端でした。遠隔距離は100mで、施工内容も今より格段に単純なものでしたが、当時はまだ無人化施工を支える無線技術が十分に確立していませんでした。機械課長であった北原氏は、試験施工で発生する無線の混信、不安定な電源、耐久性の不足、死角の多いカメラ等の様々なトラブルに対し、機器改良、周波数の調整、映像の伝送技術向上などの試行錯誤に粘り強く取り組みました。

離れた場所で機械操作をするためには、有人で操作するのと同等の情報が得られること、すなわち、車載撮影された映像を確保することが必要でした。例えばバックホウでは、アタッチメントの先端まで見える運転席からの映像が求められました。しかし、重機は作業時に強い振動を伴うため、画像伝送装置や無線機器の設置場所や設置方法が課題となりました。北原氏らは、防振ゴムによる防震対策や無線中継システムなどの試行錯誤を繰り返した結果、安定した画像データが伝送できるようになりました。

■■位置の確認・情報化技術との融合

写真2 排土板制御システム搭載ブルドーザ

試験施工当時、無人化施工を実現する上で課題となったのが、重機の位置の特定でした。当時のGPS技術は、移動したままの状態では測定値の計測ができず、施工に必要な数cmの測位精度を確保するためには、静止状態でGPS初期化作業が必要な時代でした。試験工事では、アンテナ位置の測量等の初期化作業を行った後に重機による遠隔操作での測量を実施しました。

施工精度に関して、特に北原氏が拘ったのがブルドーザの排土板の制御の導入でした。土石流対策としての砂防堰堤造成にはRCC工法(Roller Compacted Concrete method:ローラでの敷均し締固め工法)が採用され、コンクリートを打つ際に一番問題になったのが、敷均しでの排土板の高さ管理でした。単純な作業でありながら、遠隔管理となると十分な精度を確保するのに困難を極める工程で、やむを得ず丁張り作業や管理のために作業員が現場に入らざるを得ませんでした。

そこで北原氏らは情報化施工技術(ICTによる高効率・高精度な施工を実現する技術)に着目します。ブルドーザのGPSに様々なセンサーをつけることで排土板の高さを直接監視し、排土板を制御する十分な精度を確保しました。また水平面の高さ管理だけが必要なRCC工法を発端に、例えばバックホウによる土砂型枠の形状管理等の複雑な制御を可能とするための工夫を重ね実現化させました。情報化施工システムによる位置情報(GPS測位)管理と通信技術の融合が、本当の意味での無人化施工達成に繋がるとともに、施工効率や施工精度の画期的な向上にも寄与しました。

情報化施工技術の取り込みに積極的に取り組んだことを振り返り、「無人化施工の現場における課題・制約条件を克服するための工夫は、現在の情報化施工、特に測位と通信技術のベースとなった技術であり、情報化施工技術の発展におけるインキュベータ的役割を果たした」と北原氏は語ります。

■■超遠距離遠隔化施工の実証実験

写真3 上:事務所内オペレータ、下:雲仙現場

2000年の北海道有珠山噴火の際には、現場までの約2㎞内に人が立ち入れない状況の中、火山噴出物等の除去作業を調査計画しました。これまでは中継機能を入れなければ数百m程度であった遠隔操作技術が有珠山ではどこまで対応できるかを調査し、貴重な火山災害への対応技術の確立に寄与しています。

さらに、広域地震や火山噴火など大規模災害において超遠距離での遠隔操作が要求されることを受け、北原氏らは、2011年に雲仙普賢岳で実施された超遠距離の無線システムの実証実験に参画しました。試験フィールドの雲仙普賢岳と78km離れた長崎市内に設置した遠隔操作室を結ぶ既存の光ファイバーケーブルを使用したこの実験により、無線LAN、公共ブロードバンドシステムや衛星通信システム等の既存のネットワークシステムを用いても無人化施工が可能であることが判りました。これにより、重機への給油やメンテナンス等の現場対応が必要という課題は残るものの、施工現場のさらなる安全性向上、移動時間の短縮によるオペレータ作業の効率化が実証され、超遠距離遠隔化施工の有するさらなる可能性も示唆されることになりました。

■■災害大国日本での災害対応技術

現在も雲仙の遠隔操作事務所内では、50台以上のディスプレイと20台弱の遠隔操作用コントローラが設置され、それらを使うオペレータ10名程度が作業を行っています。安全な作業環境が得られるだけでなく、現場を俯瞰しながら全稼働重機の状況を常にリアルタイムで確認でき、お互いが声掛けをしながら作業できる、現場よりも格段に静かで快適な室内での作業となったため、作業環境の向上にも寄与しています。

北原氏の取り組みは、これからの土木現場には欠かせない技術であり、現在の情報化施工技術に必須なものとなっています。北原氏は、「無人化施工は、個別の既存技術を改良して組み合わせ、相乗効果を生み出すことで、現場で直面する諸課題を克服してきた技術だ。だから技術革新のフィールドを継続的に確保し、現場での経験を積み重ねながら段階的に洗練していくことが重要であり、雲仙普賢岳はそれを身に染みて感じた現場だった」と言います。また、「無人化施工技術のような災害に対する技術開発は、土木技術者にとって社会的使命である、といった気概を持っている。『志』を持ち、魂を込めて無人化施工に取り組んでいきたい」とも。

「災害現場を見れば、誰でも何とかしなければいけないと感じるはず。現場に行けば自然にその志が養われると思う」と、現場の重要性を説く北原氏の言葉には、無人化施工技術の革新を支えた北原氏の強い責任感と「志」がこもっていました。

図1 北原氏の取り組み

【参考文献】

- 新田恭士ら「超長距離無人化施工技術の適用性に関する考察

―雲仙普賢岳における超長距離遠隔操作実証実験の概要―

第13回建設ロボットシンポジウム,2012.12 - 熊谷組無人化施工技術パンフレット

『行動する技術者たち』取材班

門間 俊幸 前国土交通省長崎河川国道事務所長

| 添付 | サイズ |

|---|---|

| 433.48 KB |