現在地

【Web版第24回】 創造的な知恵で「やる気」の醸成を~ハンディのある地域の産業と雇用の創出~

小磯修二氏

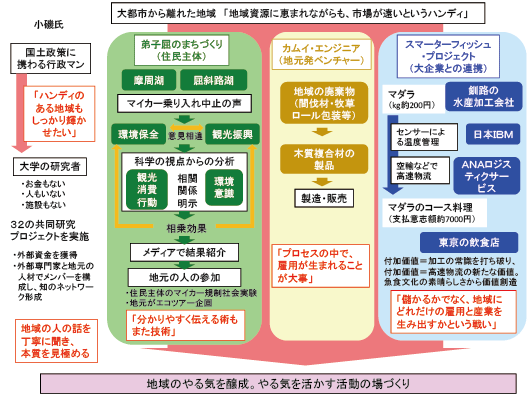

「専門技術それ自体ももちろん大事な技術だが、それを分かりやすく伝える術もまた大事な技術」を信念に、北海道釧路にて地域のやる気を醸成し、やる気を生かす活動の場づくり・地域振興を推進した取り組み。

■■ハンディのある地域の活性化

大都市には人とモノが集まり大きな市場が形成される一方で、地域資源に恵まれながらも市場から距離があるという面で地方にはハンディがあります。このような地域をしっかりと輝かせたい、そう熱意を注ぎ続ける一人の技術者がいます。国土政策に携わる行政マンから北海道釧路を拠点に活動する学識者に転身して13年、地域の課題に真正面から向き合い、社会学からのアプローチで地域のやる気を生み出している小磯修二氏です。

■■「伝える技術」で地域のやる気を醸成

釧路に移り住み活動を開始したものの、初めは「よそ者扱いがもどかしくてね」と小磯氏は言います。そこで小磯氏は、息長く地域と付き合っていくため「地域の人々の話を丁寧に聞き本質を見極めること」と「自分もこの地域に真剣に向き合い地域について考えているんだという姿勢を表明し、実践していくこと」を行動規範としたそうです。また研究者としては、地域住民に「何をやらねばならないか、どんな成果や変化があったか」をわかりやすく情報提供することを常に心がけました。「専門技術それ自体ももちろん大事な技術だが、それを分かりやすく伝える術もまた大事な技術」と小磯氏は強調します。

摩周湖、屈斜路湖で有名な弟子屈(てしかが)町で、この「伝える技術」が確かな成果を生み出すこととなります。2005年、当時、摩周湖に多くの観光客の自動車が入り込む一方、湖の透明度の低下、木々の立ち枯れの問題が起きました。そこで、地元の若手を中心に車の乗り入れを中止しようという声が上がったのです。しかし観光関係者は反対です。困った行政は、この環境問題について小磯氏に相談しました。――環境保全か観光振興か、大変難しい問題だったと小磯氏は振り返ります。

考え抜いた小磯氏がたどり着いた方法は、社会科学の視点から徹底的に分析するということです。小磯氏は、観光消費行動と環境意識の関係について詳細な実態調査を実施し、分析しました。すると、環境を守る意識が強い人は消費額が大きいという、きれいな相関の結果が見えたのです。「マイカーを規制しても、観光消費が大きい旅行者層は賛成して訪問してくれる、つまり環境を守ると観光産業振興にもなる」

小磯氏がこのシミュレーション結果を整理し示したところ、まずメディアが取り上げました。そして、メディアを通じて記事を見た地元の人が、関心を持って参加してきたのです。「意識が変わりはじめた!」と感じた小磯氏は、地域の人々へわかりやすく分析結果を伝えることで、マイカー規制と観光の両立に向けて、地域のやる気とまとまりを引き出したのです。その結果、住民主体でマイカー規制の社会実験が実現し、さらには観光と環境を結びつけたエコツアー企画など新たな観光産業が生まれました。小磯氏の「伝える技術」が地域のやる気の醸成と結集に繋がった好事例です。

写真1,2 住民参加のマイカー規制社会実験(小磯氏提供。以下同)

■■地域にどれだけ産業と雇用を生み出すかという戦い

このように、地域が変わっていくには「地域のやる気」が重要だと考える小磯氏ですが、「やる気」を活かす活躍の場が無ければそれも空回りに終わってしまいます。小磯氏は早くからソーシャルビジネスの概念に着目していました。「儲かるかどうかで判断されるものではなく、地域にどれだけの価値、すなわち産業と雇用を生み出すかという戦い」と小磯氏は言います。地域産業や雇用の低迷が課題となっている釧路では、地域に産業や雇用が生まれ、それが持続的に成立するように企業体の事業が展開されることが必要です。これはまさに、社会問題の解決を目的に事業を行うソーシャルビジネスです。

その一つが、小磯氏が立ち上げを支援した大学発の環境ベンチャー、カムイ・エンジニアリングです。間伐材、牧草ロールの廃プラスチックなどの地域の廃棄物から、木質複合材などの製品を製造、販売しています。地域の環境問題を解決しつつ、苦戦しながらも、自力での産業、雇用創出につなげることを目指した取り組みが続いています。

また、ソーシャルビジネスは今、世界的に注目が高まっています。小磯氏はこの潮流をとらえ、大企業の力を地域へ結び付けることも始めました。きっかけは3年前、ある世界的大企業が開いた会議でした。会場で小磯氏が「企業の力で疲弊した地方を救えないか」と声を上げたのです。「何ができるのか」という企業と、小磯氏らと取り組みが始まりました。それが、釧路で始まったスマーターフィッシュプロジェクトです。ITや高速物流の面で大企業の力を借り、釧路の魚をおいしく食べてもらおうとするものです。実証実験では、釧路の代表的な魚でありながら、鮮度管理の難しさから、安値かつ遠方へは鮮魚として出荷されていなかった真鱈を対象としました。釧路で水揚げされた真鱈をセンサにより温度管理しながら、産地からの情報を伴って釧路から空輸し、その日のうちに東京の飲食店で試食してもらいました。すると、それまではほとんど口にする機会のなかった新鮮な真鱈の美味にたくさんの人が驚いたのです。舌の肥えた銀座の一流料亭関係者へのアンケートでは、釧路ではキロ200円程度で消費されているという真鱈を使ったコース料理に、平均7000円もの支払意志額が示されました。

大企業と力を合わせることで、市場から離れたというハンディを乗り越える可能性を見出し、また、付加価値=加工という常識を打ち破り、魚食文化の素晴らしさそのものを付加価値とすることができたのです。

図1 小磯氏の取り組み

■■大学から知の資源を地域へ

小磯氏は、釧路公立大学で、結果として32の共同研究プロジェクトを自ら実施しましたが、スタート時点では、お金もない、人もいない、まさにあるのは自分の身一つという状態でした。さらに、大学で地域に活きる研究を行うというしくみが確立されていない中、小磯氏は、意欲的に地域への貢献、そして人材育成に取り組みました。

各研究プロジェクトのメンバーは、地元でこれから活躍が期待される人と、外部から招いた人で構成しました。こうすることで、研究として地域に貢献するだけでなく、人材を育成する、知のネットワークを形成することを意識しました。資金については、その都度外部資金で行うこととし、予算を獲得するまでの時間を短縮して、機動的に活動しました。さらに「地域に役立つ研究をする大学」というメッセージを小磯氏が発信することで、大学が偏差値で選ばれるのではなく、地域に貢献する仕事に就きたいという高いモチベーションを持った学生が入学してくるようになりました。

■■これからもずっと地域とともに

小磯氏が地域に蒔いた種は、決してすぐに花開くものばかりではありません。それでも、粘り強く継続的に地域と向き合い、着実に地域の未来の可能性を広げようとする小磯氏の真摯な姿勢は、地域振興に関わる技術者が決して忘れてはならないものだと再認識しました。

小磯修二さんに聞きました!

――建設業はソーシャルビジネスに関わることができるでしょうか?

写真3 ノーベル平和賞受賞者でソーシャル

ビジネスを提唱するムハマド・ユヌス氏と

建設業には大きなメリットがあります。それは、地域に精通した産業だということです。特に地域の雇用についてノウハウを持つ建設業には、ソーシャルビジネスの担い手として大いに期待しています。しかし近年は、目先の経済合理性の中で、地域に最も近いはずの技能工さんらの活躍の場が減り、その技が失われつつある気がします。業界全体として、優れた技能を継承することに取り組むことも大切ではないでしょうか。

――大学の役割について

地域に貢献するという視点が大学に根付くとともに、地元の行政に「大学とどう連携するか」という視点がもっとあればいいと思います。

釧路ではうまく連携できるようになりましたが、全国的にももっと広がればいいですね。

――これからの地域とのかかわりは?

地方都市の自立には、その地域の実情を踏まえた雇用が確保されていることが重要です。私自身の立ち位置がどう変わるかに関わらず、これは常に念頭に活動していきたいですね。

行動する技術者たち取材班

大橋幸子 Sachiko OHASHI 国土技術政策総合研究所

森島仁 Hitoshi MORISHIMA 株式会社日建設計

参考文献

1)小磯修二:「地域自立の産業政策」、イマジン出版、2007

| 添付 | サイズ |

|---|---|

| 288.94 KB |