現在地

【Web版第28回】 リーダの逃げない姿勢が道を拓く!~世界初のアンダ-パス急速施工法の開発~

三木慶造氏

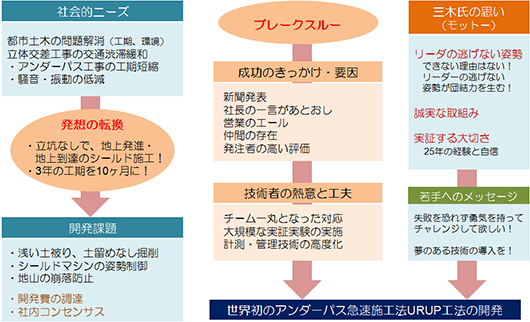

土木には「今こそ、世界に通用する夢のある技術が必要である」。アンダーパスを直接地上から発進し、直接地上に到達する世界初のシールド工法「URUP工法」の開発に携わった技術者の取組み。「誰もやったことのない開発には抵抗もリスクも伴うが、社内を動かしチームを一丸とするには、リーダが絶対に逃げないことだ!」その技術者の思いが、「URUP工法」を実現に導いた。

■■「URUP工法」の開発

ゼネコン各社では渋滞緩和を目的としたアンダーパス工法による立体交差化の研究・開発が進んでいました。アンダーパス工法は500mの工事で3~4年も工期がかかることから、交通規制などによる渋滞の長期化が問題となり、急速施工、工期短縮を目的としたあらたな工法の開発が待たれていました。

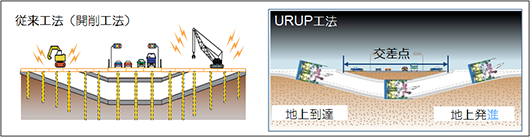

そこで、大林組のシールドプロジェクトチームは、シールド機が直接地上から発進し、直接地上に到達する技術で、交差点下を小土被りで掘進し、アプローチ区間を含めアンダーパス全線を連続施工するシールド工法、URUP工法(ULTRA RAPID UNDER PASS)の開発に2003年春に着手しました。

そこには、一人の技術者がいました。今回は、URUP工法の開発責任者、三木慶造氏を紹介します。

■■できない理由はない!

三木氏は、当時の設計部長から「こんなことできないか」と1枚の手書きの絵をみせられました。これがすべての始まりでした。従来の概念を変える立坑なしでシールドを斜めに地上発進し、斜めに地上に出るアンダーパス工法で、開発チームが招集され三木氏に検討が託されました。三木氏は、「大変なことを引き受けてしまった」と振り返ります。「できない理由は見当たらない」というのが三木氏の結論でしたが、できると言ったものの不安な気持ちでいっぱいでした。従来工法に比べ工期を三分の一に、騒音を出さない、交通規制を伴わない安全施工、これらの開発目標の実現に向けて開発チームを組織し、課題を一つ一つ検討していきました。従来工法では、トンネル部の掘削と両側のアプローチ部の開削が別工程となり、長い工期を要するのに対し、URUP工法はアンダーパス全線を連続施工するため、工期を短縮できます。しかしながら、立坑なしで発進するURUP工法は、土被りが少なく土留なしで掘削できるか、側面の地山が崩れないか、が技術的課題でした。技術的な問題だけでなく、もう一つの大きな課題として、費用、人員の確保のために社内のコンセンサスを得ることでした。

図1 従来工法とURUP工法の比較

■■信頼できる仲間がいた

写真1 実証実験の到達後(手前左から2人目が三木氏)

URUP工法の開発には三木氏と同じことを一緒に考える欠かせぬ仲間がいました。スケッチを描いた設計部長、機械部課長、そしてシールド技術部のメンバーです。三木氏らは、浅い土被りから発進し、土留めなしで掘削も可能とする方法として、シールドを分割し独立して動く機構を考案しました。側部カッターを設けることで側面の地山の崩落防止が可能であると判断しました。三木氏は、工法全体をまとめあげ、「従来工法で3年の工期を10ヶ月に短縮できる」という試算結果をもとに実証前の構想段階で思い切って新聞発表を行いました。社内の声は様々でした。「できるわけない!」とか、関わりたくないが大半で、多額の開発費の調達の見通しも立たず、賛同者が少ない状況で、社外の反響と営業の後押しだけが味方だったと振り返ります。三木氏は社内の理解を得られない中で悩み抜くこととなります。

■■ブレークスルー

そのような中で、社長のURUP工法を取り上げ技術開発の必要性を説いた年頭あいさつが社内の流れを一変しました。社内の雰囲気が変わり、実験機の製作、延長100mの掘削を行う大規模な実証実験に繋がることになります。

実証実験での課題の一つは、斜めに入っても斜めに出ても、±5cmの位置精度が求められるシールド機の制御方法でした。これは、徹底した方向制御管理を行うことで克服しました。

写真2 URUP工法初の現場(発進)

実証実験では、微小な土圧バランスを管理する地山の崩落防止方法とマシンの姿勢制御技術などのノウハウを得て、特別な設備なしに一般のマシンで掘削できることを確認しました。これにより現場施工で円型シールドや径の拡大も可能となり、その後の工事受注に大きく寄与することとなります。実証実験は多くの見学者に対して不具合も隠さずすべてを公開しました。「この実証実験が開発のすべてであった」と三木氏はその重要性を振り返ります。新聞発表から5年でURUP工法初の受注(首都高速道路・中央環状線品川線大井地区トンネル工事)、その後3工事で採用になり、マシンの沈下や地表面に影響を与えることなく工事は無事完了しました。

■■土木には「夢のある技術が必要である」

実際に建設現場に導入できる「夢のある技術が必要である」と三木氏は語ります。現場のスキルの低下、熟練技術者の不足は建設現場では深刻で、建設事故の増加につながっています。今こそ、常識や前例にとらわれず夢のある技術の実現に向けてチャレンジすることが求められています。企業や組織がリスクを乗り越え、世界に通用する技術開発に取組むべきであると、三木氏はメッセージを送ります。

図2 三木氏の取組み

■■取材を終えて

三木氏は、誰もやったことのない開発には抵抗もリスクも伴うが、社内を動かしチームを一丸とするには、リーダが絶対に逃げないことだと振り返ります。この開発は、シールドに携わる者として「自分がやる責任がある」という思いがURUP工法を実現したと、三木氏は語ります。「リーダの絶対逃げない姿勢」という言葉が、取材で大変印象に残りました。

三木氏は、職場を離れれば日本リトルシニア中学硬式野球協会の連盟役員としてグランドで活躍なさっています。今後も主戦場である建設グランドで後進の指導にあたるとともに、URUP工法の普及、あらたな技術開発に向けて、行動する技術者として三木氏の活動は続いていくことでしょう。

三木慶造さんに聞きました!

――若手技術者へのメッセージをお願いたします

経験工学である土木技術こそ、実証することがノウハウを得る上で欠かせない。いいアイデアを持ったら失敗を恐れず勇気を持ってチャレンジして欲しい。

――大切にされていることをお聞きしました

技術者として分かり易く土木技術のPR活動を行い、技術の普及に努めたい。技術者は人に囲まれ仕事をし、一人では何もできないこと、仲間と応援してくれた人々への感謝を忘れず、「誠実であること」こそ、大切であると取材を結ばれました。

行動する技術者たち取材班

高田知典 Tomonori TAKADA PHM(professional Hub Members)代表

参考文献

1)土木学会誌 vol.95 no.2 「技術開発ものがたり」

2)建設業界 2012.2 特集「ニッポンの底力」

| 添付 | サイズ |

|---|---|

| 714.71 KB |