首藤 勝次氏 (大分県 竹田市長)

首藤 勝次氏

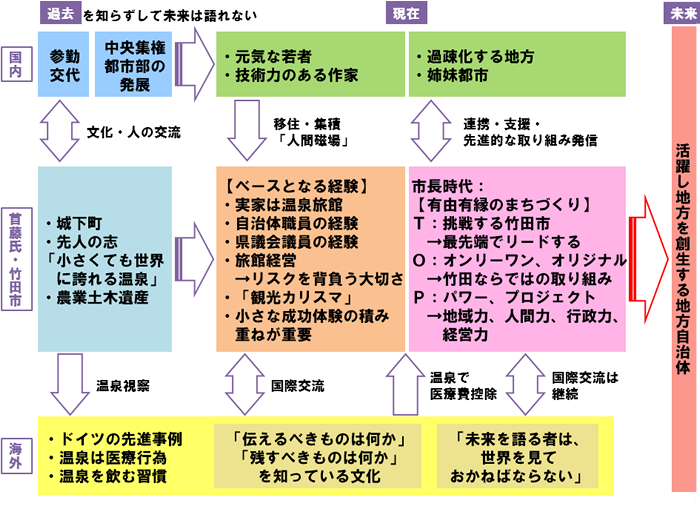

東京一極集中を是正し、地方の人口減少に歯止めをかけ、日本全体の活力を上げるため、「地方創生」の取り組みが進行中だが、大分県の山奥にある人口約2万2千人の小さな街では、かなり以前から全国の自治体に先駆ける数多くの独創的なプロジェクトが実行されてきた。 歴史的な繋がり、海外や国内の多様な人材との交流を大切にし、全国に誇れる素晴らしいものを生み出してきた首藤氏の取り組みを紹介する。

■ 山奥の小さな街のTOPランナー

大分県南西部の熊本県との県境に位置する竹田市は、人口約2万2千人の小さな街ですが、全国の自治体に先駆ける数多くの独創的なプロジェクトが実行されています。それらのプロジェクトを統率し、自ら最前線で走り続ける男、それが竹田市長の首藤勝次氏です。

■ 観光カリスマとして活躍

首藤氏は温泉旅館の息子として生まれ育ちました。小さな頃から親の仕事に触れ、観光客と交流したことで、観光に関する感性が自然と育ちました。大学は大分県から遠く離れた京都にある大学に進学し機械工学を専攻、友人関係も充実していましたが、大学在学中に父が急逝したため、地元に戻り、直入町役場に就職しました。

町役場は小規模であったため、首藤氏は広報や消防、給与計算、文化振興、国際交流等、幅広く仕事に携わり、行政の様々な業務を網羅的に知る機会に恵まれました。広報では無線での定時放送のスピーチを毎日行い、消防では災害現場で身を挺して行動し、防災の根本を確信する等、多くのことを学びました。その結果、特に観光に関しての業績が評価され、平成2年に広報マン全国表彰受賞、平成10年には温泉療養文化館「御前湯」初代館長に就任、平成16年2月には国土交通省第5回「観光カリスマ」に選定されました。

その後、役場を退職し、実家の旅館を法人化し、社長に就任した首藤氏は、ラムネ温泉プロデュース等、地域づくりを楽しみました。その一方、旅館経営を通じて自分で借金し、自分のお金を使うというリスクを背負うことの大変さ、大切さを学びました。

■ TOP運動による地域新生

首藤氏は大分県議会議員3期の途中、竹田市長に転身しました(現在3期目)。転身した理由は、日本の再生には基礎自治体の頑張りが必要だと確信したからでした。竹田市では、どの自治体でも作成している総合計画は作らず、「TOP(市政)懇談会」での意見集約をベースに、基礎自治体が自立するために必要な「竹田市新生ビジョン(竹田版政策マニュアル)」というマニフェストを作成(コラム欄参照)し実践しています。

なお、1期目に掲げた「竹田市新生ビジョン」は現在も進行中で、当初の思想はまったくブレていません。首藤氏は県議会議員時代の経験で、自治体が実行可能なこと、やった方がいいことが見えていたからこそ、自治体に真に必要なマニフェストを作成できたといいます。そのマニフェストの実践を続けた結果、平成28年にはマニフェスト大賞優秀賞を受賞しました。

■ 有由有縁

首藤氏の座右の銘は「有(ゆう)由(ゆ)有縁(ゆうえん)」です。竹田市に滞在したことがあるノーベル賞作家・川端康成先生が残した言葉で、「人と人、人とものごととの出会いに偶然はない。すべて理由があって縁を結んでいるのである。」という意味です。首藤氏は早くから父親を亡くした経験により、人の別れはいつ来るかわからないので、短い時間であっても人との出会いを大切にするようになりました。特に歴史的な繋がり、海外や国内の多様な人材との交流を大切にしました。その結果、竹田市という小さな街に多くの人材が集まり、全国に誇れる素晴らしいものが生まれてくるようになりました。人が産業を興し、さらに人を呼ぶ、それを首藤氏は「人間磁場」と呼びます。

図-1 首藤氏の取り組み

■ 歴史から学ぶことの大切さ

首藤氏は歴史的観点を非常に大切にしています。というのも、竹田市は岡城の城下町ですが、どういう経緯で竹田という街ができてきたのか知らずして、竹田市の今後の発展はないと考えているからです。

例えば、江戸時代には、参勤交代で江戸に行く途中、道中の地域で良いものに触れ、現地の良いものや人材を地元に持ち帰ることで地域が活性化したという経緯があります。竹田市に但馬の和菓子屋が移住して活躍していたり、藩主が参勤交代の際に箱根から持ち帰った「箱根ユリ」が市の象徴となったりしています。

また、「竹田」という名の通り、昔は竹製品の製造が盛んでしたが、職人が減り衰退していました。ところが、竹細工の若手作家に竹田市への移住を働きかけたところ、すぐに市内の伝統工芸が復活する動きが活性化しました。その活性化の種は既に竹田市内にあり、移住してきた人材が芽吹かせ花開かせたと首藤氏は言います。首藤氏は自分たちの地域にある地域資源、歴史文化、それを「地域遺伝子」「土地が記憶している力」と呼び、そこに住む人々が地域のことを学ぶ「地域学」を実践しています。

以上のような経験を通じて、首藤氏は「過去を知らずして未来を語れるわけはない。」と言います。温故知新という言葉がありますが、竹田市のルーツを探求することで、現代の竹田市の発展に結びついたと言えます。

■ 海外・国内との交流・連携

日本の社会保障費は年々増加していますが、ヨーロッパと比較して予防医療は遅れています。予防医療の一つとして、首藤氏は小さい時から慣れ親しんできた温泉医療に着目しました。海外では温泉は医療行為であり温泉水を飲む習慣もあります。温泉で医療費控除を受けられるよう、首藤氏は全国7自治体と連携して国に働きかけました。その結果、温泉施設と運動施設が「連携型」で温泉利用型健康増進施設として厚労省に認定されました(竹田市は九州初)。一定の条件の下、往復交通費や施設利用料などが医療費控除の対象となります。

竹田市では平成元年から毎年ドイツとの交流を続け、今までに1,000人以上交流し、世界に通用する個性ある温泉を目指してきました。ドイツでは古い温泉施設が大切にされており、現地の人たちは「伝えるべきものは何か、残すべきものは何かを自分たちの文化は知っている」と誇りを持っていました。実は竹田市の先人たちは昭和8年にドイツで温泉治療学を学び、長湯温泉の効能を科学的に解明し、「小さくても世界に誇れる温泉」を目指していました。それが現代になって花開いてきたと言えます。首藤氏は先人に倣い「世界や後世に恥ずかしくないものを残すべき」だと決意し行動しています。

図-2 現場で案内する首藤氏(左)

戦後、日本は中央集権で発展してきたため、地方が過疎化してきました。今後は、地方が頑張って創生していくことが必須の時代ですが、ソフト戦略に乏しい(企画力が弱い)自治体が多いのが現状です。自治体間の連携は、各自治体が1以上の力を持っていないと意味がないと首藤氏は言います(1未満の力だと、例えば0.8×0.8=0.64のように力が下がる)。自立して企画力がある1以上の力を持った自治体でこそ、連携は効果を発揮すると首藤氏は言います。「内に豊かに、外に名高く」という言葉のように、竹田市内の魅力やノウハウを全国に発信していくため首藤氏は行動しています。

■ 技術者へのメッセージ

首藤氏は「小さな成功体験を重ねることが重要」と言います。成功体験がないと人は尻込みしたり、他人の取り組みや行動を批判しがちになります。小さな成功の積み重ねが自信に繋がり、それが後の大きな成功に繋がるのです。首藤氏は最後に「小さなことでも世界に通用するものを目指してほしい。そのためにも、歴史や他の地域、海外等から学び、小さな成功を重ねて大きなことを成し遂げてほしい。“やらんでどうする?”と常に自分に問いかけ、自分自身を奮い立たせて頑張ってください」とメッセージを送られました。

コラム - TOP運動とは

市の政策マニュアルとして策定した市政の指針となる「竹田市新生ビジョン」はTOP運動を基軸にしています。Tは竹田市(Taketa)、挑戦(Try)、Oはオリジナル、オンリーワン、Pはプロジェクト、パワーを意味します。竹田市ならではの「地域力」「人間力」「行政力」「経営力」をフルに発揮して、陳情型ではなく政策提案型行政を実現するため、政策を展開することを目標にしています。

行動する技術者たち取材班

田上 貴士((株)オリエンタルコンサルタンツ)