新着・お知らせ

- 国際センター通信 No. 148(2026/1/30) 2026-01-30

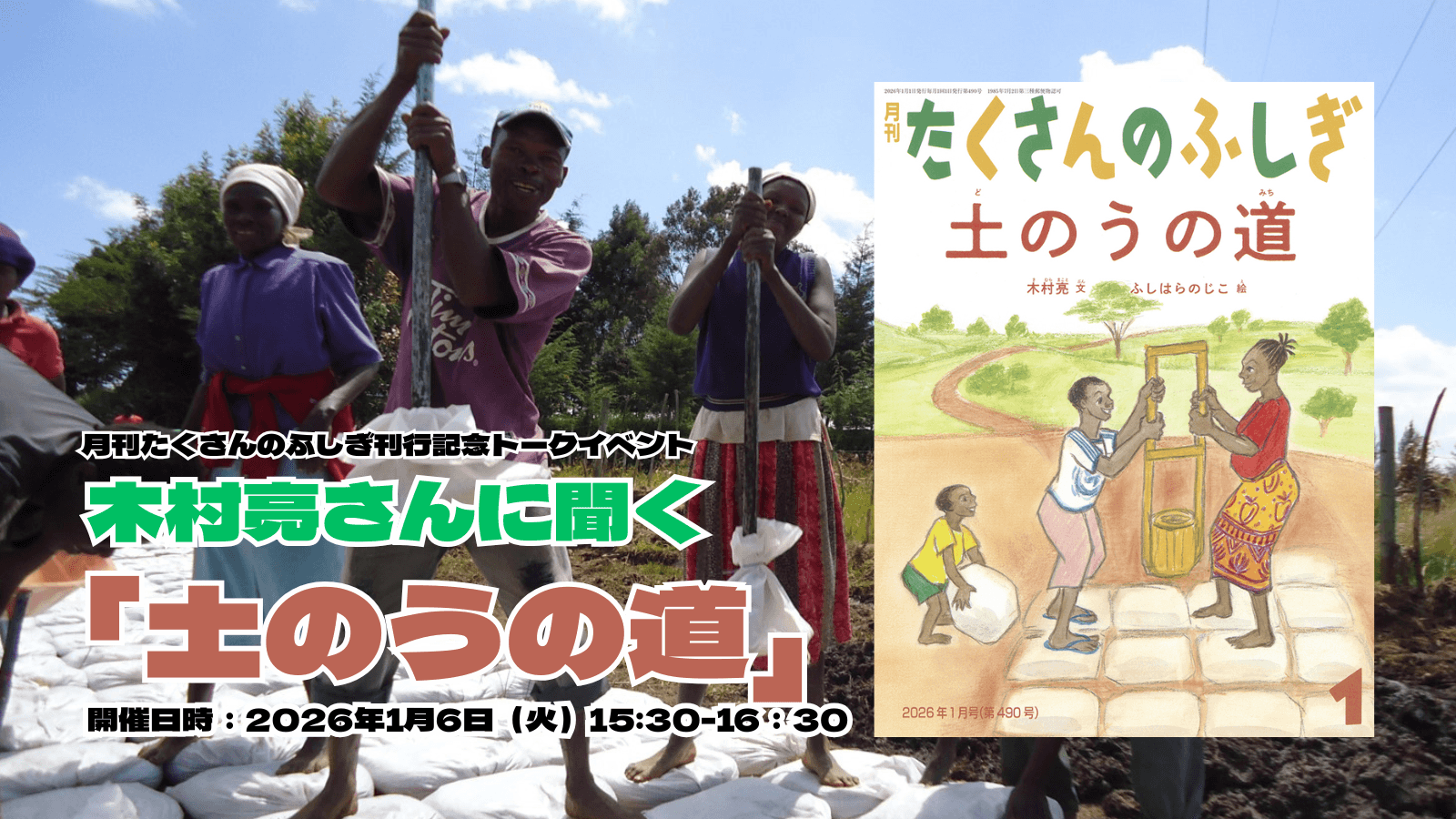

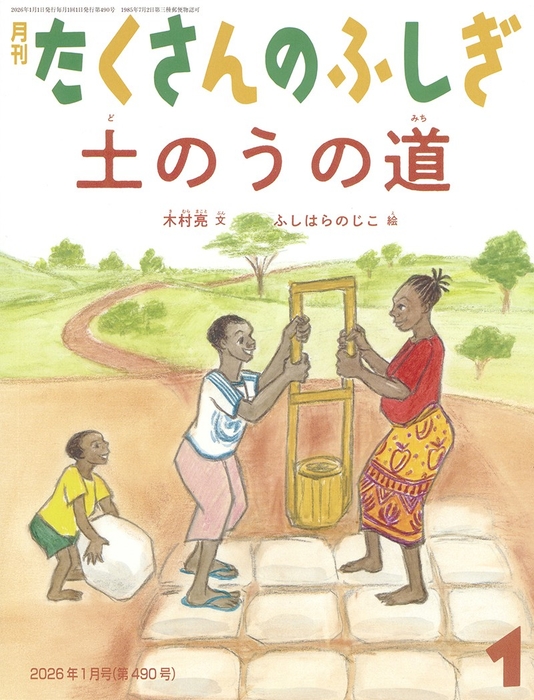

- 【トークイベント】木村亮さんに聞く 「土のうの道」|2026年1月6日(火)開催 2025-12-25

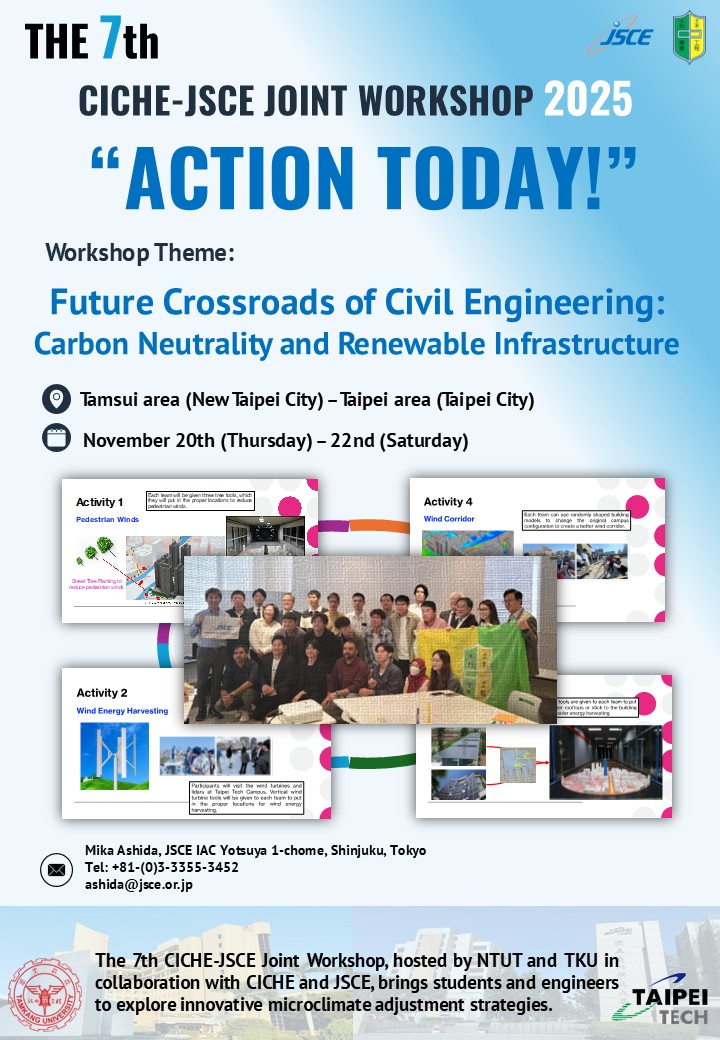

- 7th CICHE-JSCE Joint Workshop in Taipei/Tamsui 2025-11-26

- 国際センター通信 No. 147(2025/11/19) 2025-11-19

- 動画公開【2024年度 国際貢献賞 受賞者インタビュー】熊本 義寛氏 東日本旅客鉄道(株) シニアフェロー(インド高速鉄道担当) 2025-10-28