現在地

新しいコメントの追加

コメントする上での注意事項

- 投稿後に修正できませんので、プレビューボタンを使って間違いがないか確認してください。

- コメントは内容確認のうえ、掲載されます。投稿後に即公開はされませんのでご了承ください。

- 寄せられたご意見の内容が記事の範囲を逸脱する等、適切でないと判断された場合は公開されません。

- ご投稿いただいた記事の誤字脱字、不適切と判断された部分を削除する等の修正を加えることがあります。あらかじめご了承ください。

【Web版第29回】 「模型で伝える」土木の面白さ~模型実験で魅せる土質工学・土木施工~

藤井俊逸氏

擁壁やトンネルのアンカーボルトの役割など目には見えない土木の理論を、手作りの模型を使い分かりやすく発信。理論の勘所を捉え、土木の面白さを痛快に伝える技術者の取り組み。

■■手づくり模型実験

トンネルを支えているのは何?と聞かれたとき、普通の人がまず思い浮かべるのはコンクリートの壁ではないでしょうか。しかしトンネルを支える本当の主役は、外からは見えないアンカーボルトなのです。このような私たちが直接見ることができない土木の理論を、手作りの模型を使って痛快に伝え続ける技術者がいます。それが今回ご紹介する藤井俊逸氏です。

■■自身のための模型作成

藤井氏が最初に模型を作成したのは、請け負った仕事の設計を顧客に伝えるためでした。

大学では土質力学を専攻した藤井氏ですが、発注者でもある顧客との打合せでは、業務経験が重視され、若手だった藤井氏の言葉は、なかなか届きませんでした。どうすれば自分の思いや考えが届くだろうか?と考えた時、思いついたのが『模型で伝える』ことでした。顧客を前に、「この設計では、どこにどんな杭が必要か…」等、模型で理屈を示しながら丁寧に説明することで、藤井氏は自分の考えをようやく顧客に伝えることができたのです。

「最初に模型を持っていくときは度胸が必要だった」という藤井氏ですが、その緊張も2回3回と回数を重ねるうちに薄らぎ、顧客との技術的な打合せには、必ずと言っていいほど模型を携えて行くようになりました。

また、藤井氏の模型作成の取り組みのはじまりは、自分の設計の理屈を説明すると同時に、「今度は何をつくってきたの?」という発注者とのコミュニケーション向上にも役立っていたのでした。

■■理論の勘所を抽出

説明を重ねるたびに、藤井氏は、『模型で伝える』ことに多くのメリットがあることに気づきました。

その一つとして挙げるのが、自らがしっかりと理論を整理できることです。説明すべき土、アンカーまたは杭の理論上の勘所は? …聞き手に「そういうものなんだ」と思ってもらうためには、これらの勘所を端的に説明することが必要になってきます。

例えば、トンネルを掘っても山が崩れない理由を説明するには、アンカーボルトの効果を伝えることが勘所と言えます。藤井氏はこの勘所を伝えるために平面模型を作りました。ボール紙で作ったトンネルの周りに土の粒子に見立てたナットを敷き詰めた模型です。アンカーボルトのない状態で模型を立てると、ナット(土)の重みでトンネルはつぶれてしまいます。では、この平面模型で、土の中にアンカーボルトが埋め込まれた状態をどう表現するか? 藤井氏が考え出した方法は、きわめて単純なものでした。それは、ナットの上にビニールテープを貼ることです。すると、模型を傾けてもビニールテープで連結された部分がナット全体を支えて崩れず、アンカーボルトが地山を支える理論が表現できたのです。

アンカーボルトがトンネルの地山を支える理論を示す模型。

模型全体を傾けると、土粒子を模したナットにズリ落ちる力が発生。

この力が地山の土圧を再現する。

写真-2

土粒子はナットで表現。アンカーボルトがグラウト(充填剤)を介して地盤と一体化している様子をナットにくっつけたビニールテープで表現している。

アンカーボルトにとどまらず、藤井氏は、理論の勘所を説明する模型を作り続けました。そして気づいたのは、技術者が基準主義に陥らず設計するために必ずイメージしなければならない要素が、模型作成の中にあるということでした。「理論が見えていないと、それをつくっても誇れない」と藤井氏は言います。

その後も藤井氏の模型作成は続き、その数は30にも40にもなりました。例を挙げるなら、土粒子を人に見立てた円弧すべりの模型、擁壁を「まもるくん」と呼び、スクリーンをくるくるとスライドさせ土粒子を動かしながら擁壁や杭の役割を表現する模型…、学生時代に毎日土の“つぶ”を見てきたことが模型作りの基礎になっていると藤井氏は言います。

写真-3

写真-3擁壁が土の崩れを防ぐことを説明する模型。写真左奥のハンドルをくるくる回すとスクリーン(白い部分)がスライドして、ナットが模した地盤が崩れる。

(黄色い擁壁は、「まもるくん1号」。さらに大きい擁壁「まもるくん2号」もあり、こちらでは土が崩れるのを防ぐことができるようになっている)

■■喜んでもらえるのに…

『模型で伝える』藤井氏の取り組みは顧客との打合せだけにとどまりませんでした。地元住民への説明会やセミナーなど、活動の場は広がりを見せます。どこに行っても模型による説明は好評でした。もちろん模型作成は毎回時間がかかりますが、持って行って喜んでもらえることにやりがいを感じていました。

しかし、好評であればあるほど、藤井氏の胸にある疑問が浮かんできます。「こんなに喜んでもらえるのに、なぜ土木の事業は世の中で理解されないのか?」 模型を使った実験は、特に子どもたちには人気でした。そして、子どもたちがきちんとした理屈であればあるほど興味を持って聞き入るということを藤井氏は感じていました。一方で、大人からは、「土木の人って計算しているんですか!?」という衝撃的な言葉をかけられるのでした。

そうする間に藤井氏の中には、「土木を知ってもらいたい」という明確な気持ちが生まれてきたのです。そして「伝えられるのは我々技術者しかいない!」という思いが藤井氏の行動を支え続けるのでした。

■■土木の面白さを伝えたい

「土木を知ってもらう」という目標が加わって、藤井氏が気付いたのは、そのための機会が決して多くはないということでした。その中で藤井氏は、地元説明の機会を「工事は住民とのコミュニケーションが取れる良いチャンス。伝えないと伝わらない。」ととらえています。しかしその一方で、技術者の考えを伝えるというその活動が、ボランティアになりがちなことを危惧します。見てもらうだけでなく、見せる方の意識改革も、今の藤井氏の考える課題の一つです。

理論を伝えること、それが土木の面白さを伝えることに結びつくと信じる藤井氏の取り組みは、まだまだ続きます。藤井氏に続き、土木の面白さを世の中に広く知ってもらうためには、技術者一人一人が、自身の関わる技術の理論をきちんと伝えられる人になることが必要なのかもしれません。

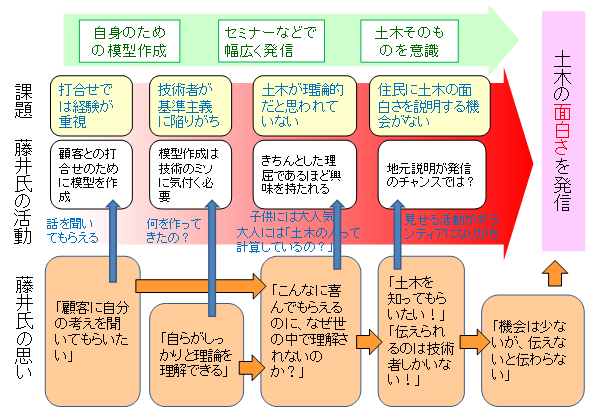

図-1 藤井氏の取組み

土木学会・社会コミュニケーション委員会の小松淳さんに聞きました!

――藤井さんについて教えてください

小松淳氏

日頃、土木に関してPRできる動画が少ないことが課題だと感じているのですが、そんな中、藤井さんの「まもるくん(擁壁)」の動画(土が崩れるのを守るコンクリートの壁)をネットで見つけてぎょっとしました。

その後すぐ藤井さんに突撃取材をして、「建設技術展2012近畿」の「土木実験・プレゼン大会」に押しかけて実験をライブ中継して以来のご縁です。

藤井さんの動画には、藤井さんは出てこない。少し手が見えたり、たまにナレーションが入ったりするだけ。けれど、内容がとてもよく伝わってくるし、楽しそうに見せてくれる。小学生や地元の人、リズム良い語り口で、だれに対しても伝えたいという思いがこもっています。

藤井さんの模型実験は、土木技術者が見ても新鮮。見たいエッセンスを抜き出す能力にたけているんだと思います。これからも、どんどん土木を伝えていってもらいたいです。

行動する技術者たち取材班

大橋 幸子 Sachiko OHASHI 国土技術政策総合研究所

本稿は、土木学会社会コミュニケーション委員会の協力を得て作成しました。

藤井氏の模型実験は、以下のHPなどでご覧になれます

防災模型じっけん楽会

http://bosaimokeijikken.wordpress.com/

| 添付 | サイズ |

|---|---|

| 285.33 KB |