現在地

公開講演会実施報告(2021/7/9)

公開講演会(2021年度第1回原子力土木委員会第1部) 実施報告

原子力土木委員会幹事団

1.講演会開催情報

日時:2021年7月9日(金) 13:00-14:30

場所:オンライン開催(Zoomウェビナー)

講師:小長井 一男 先生((特非)国際斜面災害研究機構、東京大学名誉教授、前原子力土木委員会委員長)

演題:「もらいものの災難 ― 電力・鉄道のライフラインと地震・地盤 ―」

概要:

ライフライン施設の多くは地盤の動きに追随して変形を受ける宿命にある。そして過去の被害地震で 電力・鉄道のライフラインの被害の7~8割が斜面崩壊など管理地域外からの「もらいもの」による被害であった。被害を皆無にすることは困難で、「想定通りの被害」を起こさせ、迅速な復旧を可能にする知恵ある工夫が求められる。また連鎖する影響を最小限にとどめるためには管轄の枠を超え、社会も巻き込んで対応の模索を行う姿勢が求められる。過去の地震による被災事例を詳細に解析し、そのためのヒントを議論する。

参加人数:185名

2.講演会報告

講演会冒頭で、原子力土木委員会中村委員長より開会の挨拶があり、続いて岡田幹事長より小長井先生の経歴が紹介された。

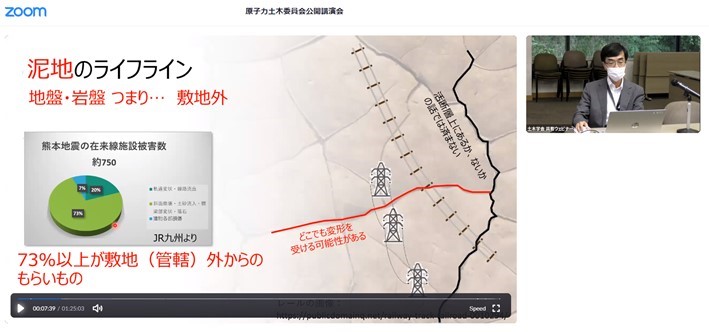

小長井先生の講演では、現状の原子力規制委員会の活断層に対する指針は活断層上への重要設備の設置を認めていないが、送電線も含めたライフラインで考えると、どこでも地盤変形を受ける可能性があること認識する必要があるとの考えが示された。熊本地震の鉄道被害の73%が敷地外からのもらいものの被害であったなどの事例を基に、活断層の有無だけでなく、事前に被害を想定しておく必要があるとの見解が示された。

次に、被害の想定のキーワードとして、地盤を局所的ではなく巨視的な視点から見ることと、過去の変形パターンを把握することの重要性が、北海道胆振東部地震などを例に示された。特に、ライフラインが切断されることを前提とし、被害場所を想定しておくことが迅速な復旧において重要であるとの考えが示された。鉄道における様々な被害事例を基に、100%の安全はないが、万一の場合のインパクトを最小にするためには、「上手に壊す工夫・技術」に対する正当で高い評価と、技術の共有をすることが土木学会の委員会として必要であると示された。

さらに、講演では、河合隼雄先生が1992年3月14日の京都大学最終講義で示された、「効率を追い求める現代社会では、人は自分を圏外に置いて、すべてに因果律を見出そうとしがちです。因果律さえ分かれば、自分は安全な場所からボタンを押すだけで即座に決定論的に問題が解決する、と短兵急に考えてしまうのです」という言葉を用いて、技術者が陥りやすい傾向について警鐘が鳴らされた。また、講演最後には2021年7月3日に発生した熱海市の土石流についても話が及び、過去の事例から学ぶことの重要性について議論がなされた。

質疑応答では、敷地外から生じる問題に対するハード的な対応と運用上の対応のありかた、モニタリングの重要性について議論がなされた。調査結果などの公開・共有の重要性や、管轄外の問題であったとしても組織としての対応を許す体制の必要性などが議論を通じて認識された。また、技術的な議論以外にも、不確実さを含めた意思決定の観点から見た河合先生のお言葉の解釈など、多岐にわたる議論がなされた。

写真1 土木学会での講演の様子

写真2 ご講演いただく小長井 一男先生

写真3 Zoomウェビナーの様子

以上

| 添付 | サイズ |

|---|---|

| 460.97 KB |