現在地

新しいコメントの追加

コメントする上での注意事項

- 投稿後に修正できませんので、プレビューボタンを使って間違いがないか確認してください。

- コメントは内容確認のうえ、掲載されます。投稿後に即公開はされませんのでご了承ください。

- 寄せられたご意見の内容が記事の範囲を逸脱する等、適切でないと判断された場合は公開されません。

- ご投稿いただいた記事の誤字脱字、不適切と判断された部分を削除する等の修正を加えることがあります。あらかじめご了承ください。

【Web版第34回】磨きこんだ資源を地域の総力でおもてなし~観光まちづくりを切り口に地域づくりを実践~

志賀 秀一氏

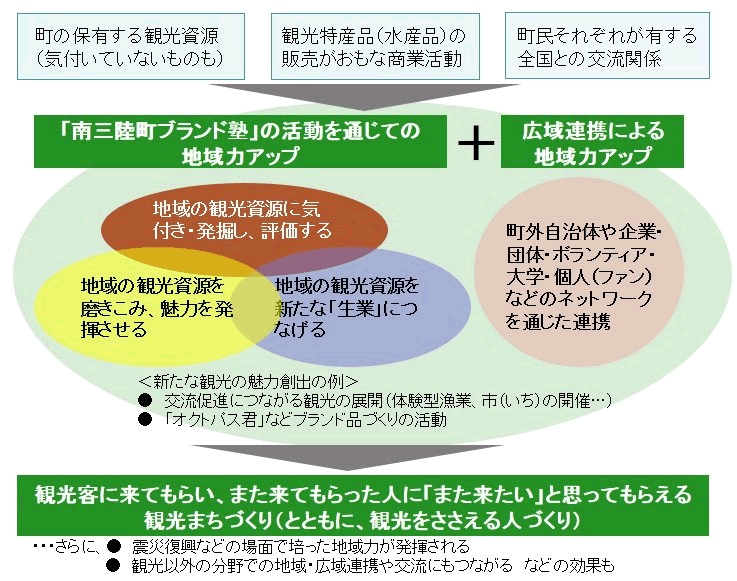

地元の人では気づかない地域の魅力を「よそ者の視点」で掘り起こし、人との縁を大切にし「地域がよそとつながる力」を磨き上げ、また単なるモノを売る観光を「地域の人の生業」につなげる。多様な目で地域の良さを見極め、地域総ぐるみで日常を高める取組が重要、と彼は説く。

■はじめに

多くの地域では、人口や就業機会の減少といった社会問題を観光振興による交流人口の拡大により解決することが重要と考えています。しかし、観光インフラの整備や観光客の誘致、また訪れた人をリピーターにすることは容易ではありません。さらに観光産業を地域振興やまちづくりにきちんと結びつけることも求められます。仙台を拠点に、東北を中心とした観光プロジェクトに携わり、地域の元気づくりを支援する活動に情熱を傾ける志賀秀一さんをご紹介します。

■■地域の魅力を評価することが出発点

10数年の金融マン時代を経て「観光マン」に転身した志賀さんは、平成元年、山形県山寺の観光施設「山寺風雅の国」の立ち上げに取り組みました。松尾芭蕉が訪れた山寺は1200年以上の歴史があり、それだけに地元の方々とのかかわりは難しいこともありましたが、「よそ者の視点」を大切にして対応してきました。その際、住んでいる人が自分達の持ち物(地域資源)をきちんと評価しているとは限らないと感じたそうです。企画から運営までに関わったこのプロジェクトを通じ、「多様な目で地域資源の良さを見極め、磨き込み、きちんと評価すること」が観光振興のポイントだと志賀さんは確信したそうです。

写真-1 山寺風雅の国 全景

その後、これらの経験を生かし観光やまちづくりに関するコンサルタント会社を設立し、市町村の観光計画の策定や観光まちづくりプロジェクトの支援などを行ってきました。平泉の世界遺産登録の支援の際には、登録後の地域の受け入れ体制などを検討するなかで、「語り部タクシー」をその成果の一つとして作りあげました。「タクシー運転手や駅員、観光案内所職員をはじめとした地元の方の印象が、地域の評価につながります。地域の魅力は「人」に行きつく、人の話で景色は変わる、「またあの人に会いたい」という意識がリピーターをつくる原動力だ」と志賀さんは語ります。

■■まちを思う気持ちを皆で磨きこむ

2006年、志賀さんは合併を機に発足した「南三陸町ブランド塾」の塾長として地域・観光振興に取り組みました。塾生は地元の有志10数名…まちの資源を知り、学び、それを磨きこんで地域の魅力を高めることから始めました。そして特産の水産品を体験型観光と組合せて提供しました。単にモノを売るような観光ではなく「生業」つまり町民の仕事とすることで、町への誇りと愛着につなげる活動を展開していたことが特徴です。

また、南三陸町と各地との交流を強化するため、塾生の仕事のつながりを「観光」以外の多方面に深化させました。

写真-2 地域での打合せの様子

2007年6月、東京の各界の有力者が集う会の移動例会についての相談を受けた時、志賀さんは迷わず南三陸町を推薦し、一行をお迎えしました。その際、町長はじめ塾生全員が抜群のチームワークで「おもてなし」に努めたのです。自慢の魚介類、地酒、そして漁船での刺し網漁体験と素晴らしいメニューを堪能していただきました。これがきっかけとなり、東日本大震災で甚大な被害を受けた南三陸町に、当時のメンバーがガレキ処理のボランティアをはじめ様々な形で訪れていただき、励ましていただいています。

「南三陸町では、人当たりが良くて行動力と柔軟な発想を持つ人たちとたくさん知り合えたことが大きい」と志賀さん。「よそとつながる力=交流力を備えた町」だと評価しています。

■■日常の積み重ねが震災で活きる

「南三陸町ブランド塾」は、地域力アップの確立という一定の役割を終え2010年に終了。取組がいよいよ本格実施に移行する矢先の2011年3月11日、東日本大震災に見舞われました。

南三陸町には全国の多くの方々から多額の義援金が集まりましたが、これは塾生はじめ町民の皆さんが育んできた交流が基盤にあってのものでした。塾生が避難所の自治リーダーとして率先活動しました。町民全員と顔見知りで、日常的に町で活動してきたこともあり、避難所でも厚い信頼を集めたそうです。いち早く立ち上げた「福興市(いち)」の賑わいは、これまでの蓄積が反映されたものだといえます。また志津川名産のタコをモチーフにした「オクトパス君」を復興のシンボルに、震災被害樹木を活用した木製ノベルティ商品開発などを加えて、生業確保・拡大につなげました。

写真-3 宮城県南三陸町「福興市」のにぎわい

観光振興を核とした普段の活動や地域間交流が、震災復興段階で大きく機能しました。いざという時には「日常が問われる」ということを志賀さんも改めて実感したとのことです。

■■観光から広がる様々な広域連携

観光の広域連携は、観光資源などを補完しあうだけではなく、個別観光資源の魅力向上や、様々な交流を生み出す可能性に満ちています。

現在、南三陸町では、西に連なる登米市、大崎市、山形県最上町と連携し、「東北のセンターライン・未来プロジェクト」に取り組んでいます。これは、東日本大震災からの復興を目指す南三陸町との絆を深める中で、それぞれの地域の宝を磨き込み、魅力的な旅行商品の開発を試みるものですが、観光面以外でも、防災の観点での連携も視野に入れた取組を検討しています。

図-1 南三陸町における志賀さんの思い、考えと行動の概要

■■これからの「観光」

「日常的にまちに気を配り、人との「縁」を大切にしていると、人におすすめするときにも自信が出てくる。『魅力ある人や場所には自然と人が集まる』という当たり前のために『地域総ぐるみで日常を高める取組』が重要」と志賀さんは力説します。

写真-4 地域への思いを語る志賀さん

「常に気遣っていないと、体調を崩してもすぐに気付かないし、対症療法(投薬)だけでもきっと長生きできない。観光や地域の持続可能性もそれと同じですね。」と語る志賀さんの東北地域に対する思いの強さが、地域づくりにおける原動力となっているのでしょう。

(文中の写真は志賀さんより提供)

志賀 秀一さんに聞きました!

-- 北海道のお生まれだそうですね

留辺蘂(るべしべ)町(現 北見市)です。北海道の振興に携わる希望を抱いて金融機関に就職しましたが仙台に配属。それまであまり東北・仙台を意識したことはなかったのですが、仙台に実際住んでみてどんどん好きになりました。暮らしやすくとてもよい所です。

-- 常に意識してお仕事されていることはなんでしょう?

ある著名な先生に「金持ちにはなれそうもないから、頑張って人持ちになりなさい」、「縁を大切にしなさい」と言われました。これは常に意識しています。

-- それでは技術者の皆さんにメッセージを

「他流試合」を積極的にしてほしい。異分野の人と話をすると、固定観念の見直しにつながったり、モノの見方・視点が変わったり新発見が多くなると思います。他分野に関心を寄せることで発想の幅が広がります。

森島 仁

Hitoshi MORISHIMA

『行動する技術者たち』取材班

日建設計 企画開発部 主管

| 添付 | サイズ |

|---|---|

| 791.83 KB |