現在地

新しいコメントの追加

コメントする上での注意事項

- 投稿後に修正できませんので、プレビューボタンを使って間違いがないか確認してください。

- コメントは内容確認のうえ、掲載されます。投稿後に即公開はされませんのでご了承ください。

- 寄せられたご意見の内容が記事の範囲を逸脱する等、適切でないと判断された場合は公開されません。

- ご投稿いただいた記事の誤字脱字、不適切と判断された部分を削除する等の修正を加えることがあります。あらかじめご了承ください。

【Web版第40回】大学発のビジネスモデル!~国産の三次元CADエンジンを開発するカイザー・プロジェクト~

田中 成典氏

時間軸を考慮した施工シミュレーションや点群データの読み込みができることはもちろん、材料・品質等の施工管理や、工程管理に関する我が国の建設分野における実態を十分に考慮した日本オリジナルの三次元CADエンジンを作る為に努力した技術者の取り組み。

■土木情報との出会い

近年、社会を大きく変えた出来事の一つにIT・情報技術の発展があります。インターネットの普及により、誰もが自由に情報を得ることができ、様々な相手と通信することができます。この情報化の波は、職人や経験が大切にされている土木業界にも影響を及ぼしています。

今回の行動する技術者は、建設業界初の国産三次元CADエンジンを開発するという「カイザー・プロジェクト」を進めた技術者、関西大学教授の田中成典氏です。田中氏の専門は土木工学。田中氏が関西大学の学生だった1980年代は「人工知能」という言葉が飛び交っている時代でした。大学院時代に「土木情報という分野で仕事をしたい!」と思い始め、大学院卒業後はゼネコンやコンサルに就職せず、情報系の民間企業に就職しました。恩師に「大学を卒業してからも学生を指導しなさい」と言われ、会社と研究室の往復を続け、関西大学に総合情報学部が創設されたのを機に大学教員となりました。

■夢中で動いた10年間

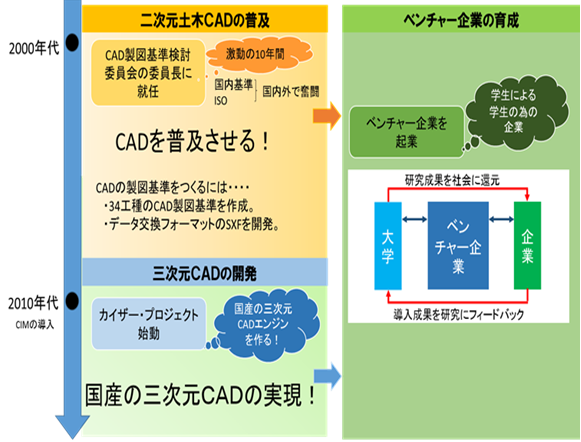

関西大学の教員になってから3年後の1997年、田中氏は建設省(現在、国土交通省)のCAD製図基準検討委員会の委員長を務めることになりました。CADを普及させるために解決しなければならなかったのが、ISOに関するCADの「表記標準化」と「データ交換基盤」です。簡単にいうと、土木学会の土木製図基準をCAD版にするということです。しかし、「表記標準化」と「データ交換基盤」を行う前に問題になったのが、橋梁やダムはあるがトンネルに関する土木製図基準がないなど、34工種が土木製図基準で纏まっていないことでした。つまり、CADの製図基準を作るには、この34工種が網羅されていない土木製図基準にも手を加えなければならなかったのです。また、種類の異なるCADへデータ移行が確実に行われるというデータ交換の統一化は、土木情報の交換、連携、共有、再利用するために最も大事なことでした。そこで田中氏はデータ交換フォーマットであるSXFの開発にとりかかりました。SXFの開発は、土木業界において飛躍的な情報化の発達を生みました。しかし、ここまでの道のりは大変なものであり、「会議はいつも喧嘩でした。根性も要りました。この会議を行っていた10年間は夢中だったので、家で何が起こっていたのか記憶にないんです。」と田中氏は振り返ります。

■二次元から三次元へ ~三次元=CIMではない~

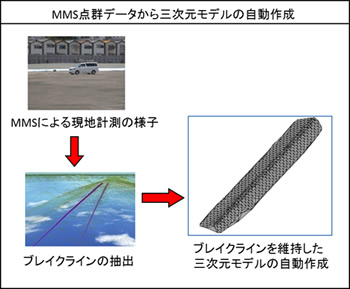

現在では当たり前のように「三次元」という言葉が使われていますが、三次元で設計する際に問題となるのが、多くの示方書が二次元で描かれた図面をベースとしていることです。三次元で設計するためには、まず地形や地盤を正確に表現しなければなりません。そこで、田中氏が最も注目しているのが点群データです。点群データを計測できるものの一つにレーザースキャナがあります。レーザースキャナは固定型のものや、車輌にGPSやカメラなどと共に搭載したMMS(モービルマッピングシステム)、そして、飛行機やヘリに搭載されたものなど、ニーズにあわせて高度化・多様化しています。点群データは一点一点がXYZの座標を持っているため、点群データから三次元モデルを生成し、災害後の河川土工を再現したり、斜面崩壊の現場では、災害前のデータを計測しておけば、災害後のデータの差分から、どれだけの土量が崩壊したのかを知ることができます。

図-1 田中氏の取組み

国土交通省を中心とした公共事業への「CIM(Construction Information Modeling)」を導入する体制は、2012年から始まりました。しかし、「三次元でデータを作ることがCIMのように言われているが、三次元=(イコール)CIMではない」と田中氏は言います。CIMが現場で本格的に実装・展開していくためには、時間軸を考慮した施工シミュレーションや点群データの読み込みができることはもちろん、材料・品質等の施工管理や、工程管理に関する我が国の建設分野における実態を十分に考慮した日本オリジナルの三次元CADを作る必要があります。そこで始まったのが、国産の三次元CADエンジンの開発「カイザー・プロジェクト」です。カイザー・プロジェクトでは、2008年6月~2012年12月の間に関西大学を中心に民間企業9社が参画し、建設業界全体で汎用的に利用できる三次元CADエンジンを開発しました。プロジェクト名のカイザーとは、関西大学の体育会系の全クラブに統一されてつけられた愛称です。この三次元CADエンジンの開発は多くの新聞や雑誌に取り上げられ、話題を呼んでいます。

写真-1 三次元レーザースキャナ計測風景

図-2 三次元モデル

■学生による学生のための企業

田中研究室は、研究活動、執筆活動、そして大学発のベンチャー企業の運営を行っています。特に2000年に起業した田中研究室の学生によって運営されているベンチャー企業は特別な意味を持っています。田中氏は「土木の学生が少なくなってきている現在、僕らの使命は次世代を担う子供達をどう育てるかです。」と力説します。実は、田中氏は学生時代の学費のほとんどを、塾の経営によって自分自身で支払っていたのです。自分で学費を支払うと、親への負担が少なくなり、何より授業を欠席しなくなる。また、学生時代から社会人と交渉することで、ビジネスセンスも培われます。田中氏は「学費と生活費を学生自身が稼ぎ、今や大学院を出て、社会人になっている教え子がいる。彼らがまた今の学生達に色々な事を教えてくれている。僕は必ず、特許や学術図書には教え子の名前を入れます。このように繋がっていくことのできる人間関係は僕の財産です。」と言います。今後ますます田中氏が育てた学生たちが社会へと羽ばたき、土木情報の世界を変えていってくれるのではないでしょうか。

写真-2 田中研究室の皆さん

田中氏に聞きました!―若手へのメッセージー

若手の素晴らしい人達がリーダーとなり、大きなプロジェクトを動かしていってもらいたい。自分自身がしてもらったように、今後10年先にも情熱を注げるようなチャンスを私たちは皆に与えるべきだと思っています。そして若手はビジョンを持って頑張って下さい。

交久瀬 磨衣子 (Maiko KATAKUSE)

行動する技術者たち取材班

株式会社環境総合テクノス 営業部 戦略営業室

| 添付 | サイズ |

|---|---|

| 801.7 KB |