現在地

田中賞選考委員会の活動

- Bridges 田中賞の橋

- 国際化と橋梁デザインコンペ事情調査報告書

- 国際化時代の橋梁デザインシンポジウム

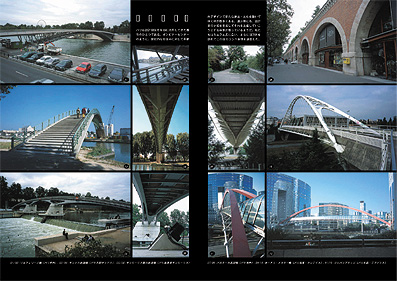

田中賞の橋 Bridges

隅田川にかかる永代橋や清洲橋といった数々の橋を生み出した今は亡き田中豊博士。死去後、橋梁・鋼構造工学での優れた業績に対して土木学会賞の一つとして田中賞が設けられました。

平成11年に、この賞の30周年を記念して、今まで受賞した橋梁作品の中から抽出したものを写真とともに紹介しました。

風景とともにさまざまな橋が紙面いっぱいに写し出され、見て楽しく、そして美しさにこだわってつくられた作品集となっています。

- 第1章 技術への挑戦

- 第2章 海を渡り山を越えて

- 第3章 景観の創造

橋梁分布図/Bridges(1955-1999)/ケーブルの技術史/多径間アーチ橋の変遷/都市内高架橋/歩行者専用橋の変遷/震災復興・耐震補強/より永くより快適に

土木学会田中賞選考委員会編/鹿島出版会刊 菊倍変版・180頁

国際化時代の橋梁デザインシンポジウム

国際化時代の橋梁デザインシンポジウム

2000年1月14日に開催いたしました「国際化時代の橋梁デザイン」シンポジウムの報告書も刊行いたしました。

Bridge Design during the Era of Globalization

Jan.14,2000

欧米の技術集団との新たな競争の時代、現代はその真只中にあります。競争は少しずつ、しかし確実に増え続け、 その戦いは東南アジアから次第に日本国内にもおよび始めています。我が国は設計・施工の個別エンジニアリング部門で、 いまはまだ欧米諸国より優位な部分が少なからずあるようですが、こと公共土木施設のトータルなデザインに関しては 大変な劣勢にあります。道を、川を、街をより使いやすく、美しく、そして地域のイメージ形成にも貢献するレベルに するにはどうしたらよいでしょうか。まさにいま、欧米諸国とわが国の公共土木施設のデザインレベルの違いを正しく認識し、 わが国の設計技術者が世界のマーケットで欧米のエンジニアに伍して仕事をするためには何をすべきかを真剣に考える時期に あるのです。

このような状況を受けて、土木学会の田中賞選考委員会と景観・デザイン委員会では、橋梁のデザインを例にとってこの 問題を考えることとしました。欧米では設計競技によって現代技術の枠を尽くした魅力的な橋が日々新たに生み出されています。 また、公共事業の進め方にもわが国との相違が見られます。そこで、このシンポジウムでは、セーヌ川に架かる ソルフェリーノ橋の設計コンペで最優秀賞を獲得したMarc Mimram氏をフランスから迎えてヨーロッパのデザイン最前線を 語っていただきました。わが国の橋梁デザインと橋梁技術の水準を高め、橋梁界、延いては土木学界全体を活性化する方策を 見出すことがこのシンポジウムの目的です。多くの官・民・学のエンジニア、研究者に参加頂きました。

| 主催: | 土木学会 田中賞選考委員会 |

| 土木学会 景観・デザイン委員会 | |

| 共催: | (社)日本橋梁建設協会 |

| (社)日本土木工業協会 | |

| (社)PC建設業協会 | |

| 景観デザイン研究会 |

PROGRAM

| 09:30~09:45 | 新たな競争の時代 ~主催者挨拶~ | 篠原 修 |

| 09:45~10:30 | 土木界を取り巻くデザイン事情 | 三浦 健也 |

| 10:30~11:15 | 建築界・コンペ最前線 | 横松 宗治 |

| 11:15~12:00 | ヨーロッパの公共施設デザインシステム | 岡部 明子 |

| 13:30~15:00 | Marc Mimram ~人と作品~ | Marc Mimram |

| 15:10~17:10 | パネルディスカッション 「橋のデザインの課題を巡って」 |

司会:篠原 修 Marc Mimram 内藤 廣 山縣 敬二 渡辺 泰充 |

| 17:10~17:20 | 優れた橋を求めて ~主催者挨拶~ | 宮田 利雄 |

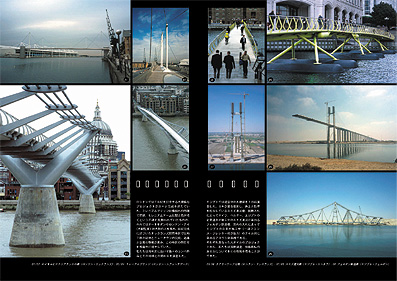

国際化と橋梁デザインコンペ事情調査報告書

*在庫終了のため、現在は配布しておりません。

|

目次

■ 緒 言 2.フランスのコンペ事情 3.コンペ作品が創る新風景 4.コンペ考 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

調査対象橋梁

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

調査メンバー

緒言本書は、田中賞選考委員会が企画、実施した橋梁に関する欧州の設計コンペの実情と橋梁工事の海外進出の現状を調査する目的の海外調査団(平成12年9月5日~17日、ロンドン、パリ地区、およびエジプト)の報告、ならびに関係者による見解、寄書をとりまとめたものである。はじめに、個々の記述の中にある評価、考え方などは、いずれも調査団限りのものであって、田中賞選考委員会はその責を負うものでないことをことわっておきたい。

このところ、公共事業のあり方、その評価、実行のための経済行動についての論議がとみに盛んである。より具体的に構造物を対象に、なかでも橋梁の設計、そのより良きものを案出するプロセスに繋がる設計競技、いわゆるコンペについて、そのより実質的な実現を目指した論議もまた盛んである。

田中賞選考委員会では、本務である業績、論文、作品の各応募の選考作業に加えて、この数年、受賞橋梁作品を中心とする写真集の刊行(平成11年9月)、上記の設計競技の可能性を探るシンポジウム開催(平成12年1月、景観・デザイン委員会と共催)などの企画、行事を実施してきた。このたび、これらの活動の一環として、欧州の設計コンペの実情と橋梁工事の海外進出の現状を調査することとし、「国際化と橋梁デザイン・コンペ事情」に関する海外研修、視察を実施した。「国際化」のキーワードについては、いわゆるデザイン・コンペの海外事情の調査が、ますますグローバル化する建設事業の海外進出の現状、なかでも設計プロポーザルの各ステップへの対処などに強く関連するとの考えからである。

調査対象に選ばれた橋梁は、ほとんどが設計競技、あるいは設計プロポーザルの中から選出されてきたものである。ロンドン地区では、テムズ川に架かるミレニアムブリッジ(昨年6月に開通したものの大群集の歩行にともなう横揺れにより閉鎖中)、ドッグランズ開発地区に展開するカナリーワーフの浮橋、ロイヤルビクトリアドックのケーブルトラス橋などの歩道橋群を視察、調査した。パリ地区では、上記シンポジウムの講演者であるマルク・ミムラム氏の案内により、セーヌ川に架かるソルフェリーノ歩道橋(一昨年12月に開通したものの、同じく歩行者による横揺れと路面の滑りにより閉鎖中)とサンモーリス堰に架かる歩道橋を視察し、コンペ事情について説明を受けた。さらに、サンドニ運河の歩道橋、マルヌ川に架かるPC道路橋群などの視察とともに、SETRAに出向いてフランスの道路事業の概要、入札、設計コンペなどの実情を聴取した。エジプトでは、まず、現在工事中のスエズ運河橋(全長3.9 kmのうち中央部の2面吊り鋼斜張橋と両側のPC連続桁橋を日本企業連合が担当)の工事事務所を訪れ、視察し、国際調達事情について説明を受けた。ついで、近隣の同じスエズ運河上のフェルダン旋回橋(中央部の鉄道1軌が主、両側各1車線道路は従のカンティレバートラス)の工事、さらに南下してナイル川に架かるアスワン道路橋(1面吊りPC斜張橋、アスワンハイダムおよび旧ダム頂部道路の通過交通低減を計るため建設中)の工事事務所を訪れ、視察した。

前二者の大都市での生活に直結する事例とともに、なお発展途上の辺境の地に展開される事例に至るまで、種々の事例を対象に短期間に効率的に視察し、貴重な背景事情も聴取することができた。ここに、調査団の訪問を心より受け入れて下さった各機関、事務所、協力して下さった各個人に謝意を表したい。また、今回の企画に貴重な見解、寄書を頂いた関係者、調査団メンバー、学会、委員会関係者にも謝意を表するものである。

平成13年3月 調査団長 宮 田 利 雄

(田中賞選考委員会 前委員長)

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||