現在地

2011年より土木学会論文集が大きく変わります!

はじめに

論文集は学術団体にとって生命です。特に知識社会において、情報の吸引・発信能力は学術団体の国際競争力にも大きな影響を及ぼします。土木工学に対して社会が要求する内容が多岐にわたるようになった現在の状況を鑑み、土木学会論文集も、対象とする学問・技術領域を再構築し、情報化を推進することで、論文の国際的・対外的な競争力を高める必要があります。加えて、論文集の細分化・組織化を推進し、分野間での効果的な連携、協力を推進できる体制を整える必要があります。

このような問題意識のもと、論文集改革の基本方針と実施手順に関する2008(平成20)年3月の理事会決定に基づき、土木学会論文集編集委員会では、2008(平成20)年度より、各種調査研究委員会の委員会論文集なども含めた土木学会論文集編集体制の改革、ならびに論文集の電子ジャーナル化に向けた諸検討を行ってまいりました。このたび、土木学会論文集の再編方針(分冊化方針)がまとまりましたので、学会員の皆様にもご紹介する次第です。

論文集再編に至る経緯

土木学会論文集の歴史

土木学会論文集は、土木学会誌の臨時増刊号として1944(昭和19)年に第1号が発行されて以来、土木工学に関する理論、実験、設計、計画などの研究論文、創意のある工事の実施、調査報告などを掲載してまいりました。1984(昭和59)年には、当時の学問体系に応じて単一論文集体制から第1~第6部門の分冊制への改組がなされ、第7部門論文集の新設(1996(平成8)年)を経て、現在はA~Gの7部門体制で運営されています。

細分化・統合化の必要性

しかし、現状の土木学会論文集の基本的な部門割りは、1956(昭和31)年の4部門(会)制の発足後、1968(昭和43)年に5部門制へ変更されて以来約41年が経過しており、その間の土木工学分野における学術・技術の急速な展開や多様化に柔軟に対応しきれていませんでした。これは、アメリカ土木学会(ASCE)の30部門、イギリス土木学会(ICE)の16部門という論文集タイトル数と大きく異なります。すなわち、現行の土木学会論文集は、新分野、あるいは、横断的・学際的な学問・技術領域における学術および技術の発展を十分には吸収・反映できておらず、土木学会論文集を参照するだけでは当学会のすべての研究分野の成果を知ることができないという状況が続いていました。

一方、学会内の各調査研究委員会では、いくつかの委員会論文集やシンポジウム論文集が刊行されてきました。これらの論文集は、各委員会が独自に査読システム、刊行頻度、体裁などを定めていますが、土木学会の名の下に出版される論文集であるにもかかわらず、非会員や異分野の会員にとっては参照しづらかったり、土木学会論文集との関係が明確でなく、それゆえに、土木工学以外の分野との論文の評価において不利な要因となることもありました。

オンライン化の必要性

また、研究論文の検索、参照、相互引用などはすべて、インターネットを通じて行うことが現在では普通になっています。すなわち、学術論文の引用回数を高めるための条件の一つとして、論文集のオンラインジャーナル化は必須です。このような背景を受け、現行の土木学会論文集もJ-Stage((独)科学技術振興機構[JST]の科学技術情報発信・流通総合システム)によるオンラインジャーナルの形態にすでに移行していますが、学会のその他の論文集の電子化に関してもさらに積極的に推進する必要があります。

論文集再編の概要

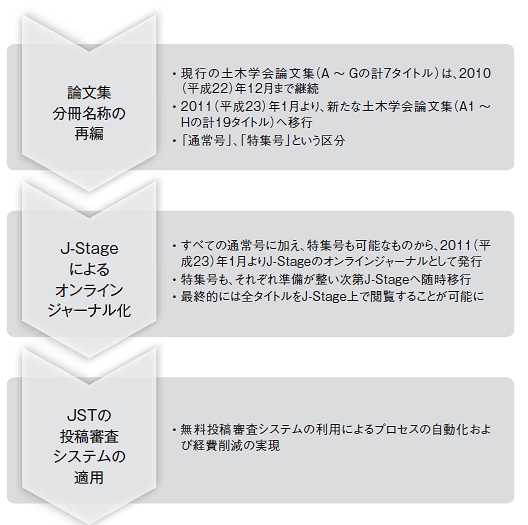

2011(平成23)年1月からの土木学会論文集再編プロセスを図1に示します。

図1 今後の土木学会論文集再編のプロセス

第一段階:論文集分冊名称の再編

- 2011年1月より、現行の土木学会論文集と基準を満たす各種委員会論文集を合わせて再編した、計19タイトルの新たな土木学会論文集(表1)へと移行します。

- 現行論文集の編集体制による「通常号」に加え、「特集号」が新たに設置されます。今回の再編では、これまでの土木学会論文集と委員会論文集の統合が行われますが、そもそも両者は歩んできた歴史が異なり、求められる役割も違っています。これに配慮し、「通常号」と「特集号」という区分けがなされることになりました(表2)。

- 論文投稿者・購読者にとっては、投稿区分が広がり、論文集の分冊が細分化されるという変化が起こります。また、当学会の主要な研究成果はすべて土木学会論文集に集約され、これを検索・参照すれば、わが国の土木工学の全分野の研究成果を閲覧できるようになります。

- 新たな編集体制は2010(平成22)年6月に発足し、これ以降に論文を投稿される方は、新たな19タイトルのなかから投稿する論文集を選ぶことになります。また、2010(平成22)年6月以前に投稿された論文も、出版が2011(平成23)年1月以降になった場合には、再編後の新論文集のなかで適切なタイトルへと割り振られます。また、関連組織は表3のように改変されます。

| 現行の部門割りと内容 | 2011年1月以降の部門割りと内容([通]:通常号の名称,[特]:特集号の名称) | |

|---|---|---|

| (A) 応用力学,構造工学,設計論,鋼構造,構造,地震工学,耐震構造,風工学,維持管理工学等 | [通]土木学会論文集A1(構造・地震工学) └[特]地震工学論文集 |

構造工学,鋼構造,複合構造,風工学,維持管理工学,地震動/地盤,耐震,地震防災,地震工学一般(地震被害調査等) |

| [通]土木学会論文集A2(応用力学) └[特]応用力学論文集 |

計算力学,固体力学,流体力学 | |

| (B) 水理学,環境水理学,水文学,河川工学,水資源工学,海岸工学,港湾工学,海洋工学等 | [通]土木学会論文集B1(水工学) └[特]水工学論文集 |

水・物質循環,流れ・土砂輸送・地形変化,河川構造物,水環境と生態系,流域環境保全,河川計画と管理,水資源 |

| [通]土木学会論文集B2(海岸工学) └[特]海岸工学論文集 |

波と流れ,漂砂と海岸過程,海岸構造物・施設,沿岸域の生態系と環境,地球環境問題,沿岸域のアメニティー・人間工学,沿岸・海洋開発,計画・管理,災害報告,計測・モニタリング・実験手法と情報処理技術 | |

| [通]土木学会論文集B3(海洋開発) └[特]海洋開発論文集 |

海洋における政策・事業・総合的管理,海洋施設の計画・設計・施工・維持管理,海洋mp調査・技術開発,海洋環境の保全・再生,海洋の利用,海洋における防災 | |

| (C) 土質力学,基礎工学,岩盤工学,土木地質,地盤環境工学等 (主な論点が地盤工学に関するもの) | [通]土木学会論文集C(地圏工学) └[特]岩盤力学特集号 |

土質力学,地盤工学,基礎工学,岩盤工学,地質工学,地盤環境工学 |

| (D) 土木計画,地域都市計画,国土計画,交通計画,交通工学,鉄道工学,景観・デザイン,土木史,測量・リモートセンシング・空間情報,交通現象分析,心理・行動分析等 | [通]土木学会論文集D1(景観・デザイン) [特]なし |

公共施設・公共空間の設計・デザイン,景観の計画・マネジメント,景観調査・分析・評価,景観まちづくり,事例調査・報告,景観論・思想・批評 |

| [通]土木学会論文集D2(土木史) [特]なし |

人物史,技術史, 社会・経済史,制度史,教育史,設計論,計画論,土木遺産,修復・復元,保存技術 | |

| [通]土木学会論文集D3(土木計画学) └[特]特集号 |

土木計画論,社会資本マネジメント,公共政策,交通現象分析,土地利用分析,国土・地域・都市計画,交通施設計画,交通運用管理,環境計画,防災計画,景観・デザイン,土木史,空間情報,合意形成 | |

| (E) 土木材料,舗装工学,コンクリート工学・コンクリート構造等 | [通]土木学会論文集E1(舗装工学) └[特]舗装工学論文集 |

舗装に関する計画,材料,力学,設計,施工,評価,維持修繕,維持管理,リサイクル,環境保全 |

| [通]土木学会論文集E2(材料・コンクリート構造) [特]なし |

コンクリート,鋼材,高分子材料,新材料,コンクリート構造,複合構造,設計,施工,維持管理 | |

| (F) 建設事業計画,設計技術,積算・契約・労務・調達,施工技術,環境影響対応技術,維持・補修・保全技術,建設マネジメント等(主な論点が建設工事に関するもの) | [通]土木学会論文集F1(トンネル工学) └[特]特集号 |

トンネル,山岳,シールド,開削,推進,沈埋,地下構造物,岩盤,地盤,大空洞 |

| [通]土木学会論文集F2(地下空間研究) [特]なし |

地下空間利用,ユニバーサルデザイン,地下防災,地下浸水,地下火災,維持・再生,アセットマネジメント,バリアフリー,普及,人間心理 | |

| [通]土木学会論文集F3(土木情報学) [特]なし |

設計・施工支援システム,空間情報,画像処理,数値解析・シミュレーション,知的情報処理,データモデル・データベース,情報通信技術,情報化施工,情報理論,情報流通・マネジメント等 | |

| [通]土木学会論文集F4(建設マネジメント) └[特]特集号 |

インフラ整備・開発,プロジェクトマネジメント,マネジメントシステム,調達問題,公共政策,建設市場,建設産業および建設企業,人材問題 | |

| [通]土木学会論文集F5(土木技術者実践) [特]なし |

総合工学・技術融合,経済・社会的合意形成,社会とのコミュニケーション,国際貢献,未来技術・将来構想,人材育成・土木技術者の役割と姿・工学者倫理,ベストプラクティス研究(最適実践研究) | |

| [通]土木学会論文集F6(安全問題) └[特]特集号 |

建設安全問題,労働安全,安全教育,安全情報,安全システム,防災教育,地域防災,危機管理,BCP(事業継続計画) | |

| (G) 環境計画・管理,環境システム,環境保全,用排水システム,廃棄物,大気汚染,水環境,土壌環境,環境生態等 | [通]土木学会論文集G(環境) ├[特]環境工学研究論文集 ├[特]環境システム研究論文集 └[特]地球環境研究論文集 |

環境工学,環境システム,地球環境 |

| - | [通]土木学会論文集H(教育論文集) [特]なし |

技術者教育,教育実践,教育企画,人材育成,生涯教育,継続教育,男女参画教育, 産業界教育,倫理教育,学校教育,組織内教育 |

注)内容は現時点での暫定版です。

| 通常号 | 特集号 | |

|---|---|---|

| 投稿受付 | 通常の定期学術雑誌の形態をとる(年間を通じて常時投稿を受け付け,投稿を受けて査読・校正作業を行い,搭載可能となり次第直近の号に掲載する) | あらかじめ決められた掲載予定日に向けて投稿締切日を設定し,査読・校正スケジュールに沿って作業を進め,掲載予定日に掲載する編集形態を取る |

| 年間の号数 | タイトルによって異なる | 講演会を伴う論文集の形態をとるため,講演会の頻度に合わせた号数となる予定 |

| 投稿・編集・出版の形態 | 現行の土木学会論文集の形態を引き継ぐ | これまでの経緯に基づいて各分野で独自に定められる |

| 投稿料・購読料 | 現在と同額で統一的に設定される予定 | 号毎に個別の設定がなされる予定 |

| 編集委員会 | 年間を通して活動 | スケジュールに沿って期間限定で活動 |

| 土木学会論文集編集委員会 |

|

| 各調査研究委員会 |

|

第二段階:J-Stageによるオンラインジャーナル化

- すべての通常号に加え、特集号についても、可能なものから2011(平成23)年1月よりJ-Stageでオンラインジャーナルとして発行し、学会員はこれまでと同額(年間4000円)の購読費で閲覧することができるようになります。最終的には全タイトルをJ-Stage上で閲覧可能にすることで統一化を図る予定です。

- J-Stageに掲載されることで、(a)国内外の電子ジャーナルサイトなどからのリンクで自分の論文が広く読まれ、引用される可能性が高まる、(b)引用文献リンク機能により、論文が引用している文献をオンラインジャーナル上で直接参照できるなどのメリットが生じます。

第三段階: JST投稿審査システムの適用

- JSTのオンラインの無料投稿審査システムへの適応を進めることで、将来的に投稿審査プロセスの自動化ならびに経費削減を進める予定です(時期未定)

2011(平成23)年からの土木学会論文集再編は、現在の拡大する土木工学分野の要請に十分に対応したものであると考えます。また、一連の論文集を統一化することにより、当学会の学術成果を他分野に対してより力強く示すことができるようになると期待されます。

新しくなる土木学会論文集を、どうぞご期待ください。

| 添付 | サイズ |

|---|---|

| 400.56 KB |