現在地

2014年 国際センターだより

★★国際センターだより (2014年発行)★★

土木学会誌の「国際センターだより」のページでは、土木学会の国際活動の一端を紹介しています。国際センターが毎月発行している「国際センター通信」と合わせて是非ご一読ください。

国際センターだより (2014年12月発行)

■大韓土木学会・土木学会・台湾公共工程学会ジョイントセミナー

2014年8月29日、土木学会創立100周年事業として、韓国釜山の国立釜慶大学において大韓土木学会(以下KSCE)釜山支部・土木学会西部支部・台湾公共工程学会によるジョイントセミナーが開催されました。沈KSCE会長、小松九州大学名誉教授らによる開会挨拶にはじまり、山﨑西部支部長、李KSCE釜山支部長らによる基調講演ののち、社会環境の持続可能性をテーマに、環境から防災まで多岐にわたる分野で日・韓・台の専門家や学生が発表を行いました。

西部支部参加者

■全国大会速報(国際関連)

2014年第69回全国大会(大阪大学豊中キャンパス)において複数の国際関連行事が開催されましたので、概要をご紹介いたします。詳細は国際センター通信第24号、第25号をご覧ください。

①第16回インターナショナル・サマーシンポジウム

全国大会における英語での研究成果の発表の場として、国際セッションとして投稿された65編の論文が発表されました。

②研究討論会「日本の留学で学んだこと-海外で活躍する元留学生からのメッセージ」

李 東郁釜慶大学名誉教授(土木学会韓国分会長)と柯 武徳正修科技大学助教授(土木学会台湾分会幹事長)より、日本への留学時代のご経験や、留学生に対するアドバイスをまじえてお話しいただきました。

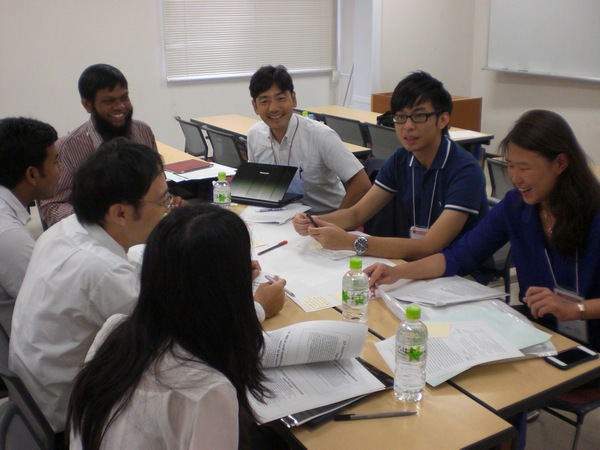

③国際若手技術者ワークショップ

国際センター留学生グループは、100周年事業実行委員会国際部会と共同で国際若手技術者ワークショップを開催しました。参加者51名が2050年の未来社会を予測し、そこでの土木技術者や自身の役割について議論を行いました。

グループディスカッション

④スタディーツアーグラント(Study Tour Grant 2014)

土木学会では学術交流基金を活用し、毎年海外協定学会の推薦を受けた優秀な学生や技術者を日本に招へいしています。今年度はSi Thu Win氏(ミャンマー)、 Engin Nacaroglu氏(トルコ)、 Ankhbayar Ulziidiidermaa氏(モンゴル)の3名が来訪し、施工現場や研究所を見学しました。

国際センターだより (2014年10月発行)

■「世界で活躍する日本の土木技術者シリーズ」第2回シンポジウム開催

2014年8月5日に「世界で活躍する日本の土木技術者シリーズ」第2回シンポジウムとして「フーバーダムバイパス‐コロラドリバー橋」を東京土木学会講堂にて開催しました。河原土木学会副会長の開会挨拶に始まり、第一部は二羽淳一郎東工大教授により大林組の海外での事業展開について講演がされました。第二部では元米国連邦高速道路局のDave Zanetell氏のビデオレターが紹介され、実際にプロジェクトに携わられた大林組の技術者の方たちから、プロジェクトの概要や厳しい自然環境での工事を可能にした技術紹介がなされました。120名を超える参加者を集め大変盛会でした。

講演の様子

■土木学会100周年記念国際貢献事業イベント案内

国際貢献事業のイベント案内です。是非ご参加ください。

① 国際シンポジウム

・国際フォーラム「社会インフラの豊かな生活への貢献」(2014年11月20日開催):この100年間において土木技術者が成し遂げてきた経験・成果・技術革新を振り返り、豊かな社会を実現するための将来における土木工学の役割や、社会インフラ整備における国際協力について検討、意見交換を行います。

・防災に関する国際円卓会議(2014年11月19日~20日開催):実用的な災害対策に関して検討を行います。世界各国を代表する土木技術者が集い、災害リスクの低減および災害発生後の回復に対する対応策について議論を行い、国際的な協力関係の構築を目指します。

② 社会インフラ(道路施設)の維持管理に関する国際集会「維持管理による社会インフラのサステナビリティとレジリエンス向上に向けて」(2014年11月20日開催)

社会インフラのサステナビリティとレジリエンスを向上させるために、世界の現状と動向を把握し、そのために維持管理は将来どうあるべきかについて議論します。最新の技術、システム、基本概念を明らかにし、今後の方針について提言することを目的とします。

※その他、英文論文集「Journal of JSCE」の発行、学会の国際活動発信と留学生ネットワーク強化のための電子情報システム事業やODAなどを通じて実施されたインフラ整備事業をアーカイブスとして記録・保存する事業を推進します。

国際センターだより (2014年9月発行)

■2014年モンゴル土木学会(MACE)年次大会参加

2014年6月13日~14日モンゴルのウランバートルにおいて2014年モンゴル土木学会年次大会が開催されました。土木学会からは国際センターモンゴルグループのリーダー山口栄輝教授(九州工業大学)、森戸義貴氏(国土交通省)、宮武裕昭氏((独)土木研究所)の3名が参加しました。初日はチンギス・ハンホテルにおいて地盤問題に関する国際セミナーが開催され、115名の参加者が集まりました。日本からは宮武氏が地盤技術に関する講演をしました。そして、2日目の国際円卓会議では、土木学会の他4カ国の学協会から36名が参加し、森戸氏が建設行政をテーマに講演をしました。土木学会からの講演にはいずれも大きな関心が寄せられ、熱心な質疑応答が行われ予定時間を大幅に超過しました。

国際セミナー開会式

国際円卓会議

■英語版Facebookの運用をスタートしました

国際センターでは、土木学会の国際活動について広く国内外に知っていただくための情報発信ツールとして、英語版ホームページや国際センター通信の配信などに加え、今年度から英語版Facebookの運用を開始しました。投稿記事の内容は、国際センター通信(和文・英文)の発行案内やシンポジウム、セミナーの開催案内などのほかに、土木学会に関連する日々の話題などです。本格的な運用を開始して3カ月程度(2014年6月末時点)で300「いいね」を達成し、少しずつ認知度を上げつつあります。

今後は、この英語版Facebookが国際センターの情報交換のプラットホームとして活用できるようにしたいと考えておりますので、皆様からの積極的な情報提供をお待ちしております。(英語版Facebookアドレス:https://www.facebook.com/JSCE.en)

国際センターだより (2014年8月発行)

■第3回CJVセミナー開催~ベトナム国家建設大学・日越土木技術者交流促進センター(CJV)にて

国際センターでは、国際交流グループのベトナムグループを中心に、ベトナムとの交流・連携強化を目標に種々の活動を実施しています。その一環として、2014年5月21日ベトナム、ハノイの国家建設大学(NUCE)・日越土木技術者交流促進センター(CJV)にて「第3回CJVセミナー:インフラの品質管理・土木技術者教育・土木技術資格制度」を開催しました。

土木学会からは橋本土木学会会長(当時)、清水亨氏(国際センター次長・国土交通省総合政策局技術参事官)、ベトナムグループリーダーのウォック氏(清水建設)他4名が現地に赴き、橋本会長をはじめ4つの講演を行いました。会場には在ベトナム日本大使館、JICAベトナム事務所、ベトナム建設省、交通運輸省等の政府省庁、企業そして大学関係者や学生の参加者が集まり盛会でした。

橋本会長(右)と国家建設大学Thanh学長

国家建設大学セミナー会場の様子

■第2回留学生向け企業説明会開催

国際センター(担当:留学生グループ)は2014年5月31日東京土木学会講堂において、第2回留学生向け企業説明会を開催しました。参加した留学生は47名で、企業12社からご協力をいただきました。前半は企業ごとにプレゼンによる会社紹介等を行い、後半は企業ごとにブースを設け、留学生との個別面談を行いました。各企業ブースでは学生たちが熱心に説明を受けていました。また、今回は遠方在住の留学生のために説明会の一部をU-streamによりライブ配信を行いました。

今回の企業説明会も留学生と企業のマッチングの場として双方に好評でした。今後も企業説明会を継続して開催していく予定です。

企業プレゼンの様子

企業別ブースでの説明

国際センターだより (2014年7月発行)

■世界で活躍する日本の土木技術者シリーズ第1回シンポジウム開催

2014年4月3日に「世界で活躍する日本の土木技術者シリーズ」第1回シンポジウムとして「アジアとヨーロッパを結ぶ-ボスポラス海峡横断鉄道工事」を東京土木学会講堂にて開催しました。橋本土木学会会長の開会挨拶に始まり、元駐トルコ日本国大使の田中信明氏や実際にプロジェクトに携わった大成建設の近江秀味氏をはじめ6名の土木技術者の方々から工事についてのエピソードを交えながら講演をいただきました。講演の最後は、神田基氏により、若手技術者としての視点からプロジェクトに携わった経験や苦労、そしてこれから活躍する若者へのアドバイスなど講演いただきました。参加者は150名を超え大変盛会でした。

橋本会長の開会挨拶

大成建設 近江秀味氏

■国際センターシンポジウム講演会「日本の建設企業の海外進出を考える」(第3回)開催

シリーズで開催してきました、「日本の建設企業の海外進出を考える」シンポジウムも第3回目を迎えました。今回は「事業の多様化に向けて~海外企業の事業展開の現状~」をテーマとし、2014年4月22日東京土木学会講堂にて開催しました。

講演会前半は、マッコーリーキャピタル証券会社の大橋氏より、PPPを含めた海外インフラ事業の概要、ケーススタディおよび海外建設会社の事業展開について説明がありました。後半はレンドリース・ジャパン株式会社の岡氏より、ご自身の体験を交えて海外企業が日本で事業展開をしたときに直面した課題と、どのようにしてそれを解決したかについて紹介がなされました。講演の後、活発な質疑応答がなされました。

大橋氏の講演

活発な質疑応答の様子

国際センターだより (2014年6月発行)

■日本・インドネシア土木技術セミナー開催

2014年3月12日に、土木学会国際センター主催により、インドネシアの社会資本整備に関するセミナーを東京土木学会講堂にて開催しました。橋本会長が開会の挨拶をした後、インドネシアおよび日本の専門家4名(インドネシア公共事業省ヘルマント副大臣、筑波大学石田教授、インドネシア公共事業省道路研究所ヘリー所長、国土技術政策総合研究所酒井所長)が講演しました。官公庁、建設会社、設計コンサルタント、留学生など約100名の聴講者が訪れ、会場には椅子の追加を行う程の盛況となりました。磯部次期会長から閉会の挨拶がなされ、セミナー後の懇親会では、約40名が参加して両国技術者の交流を深めることができました。

講演するヘルマント副大臣

ヘリー所長の講演

■第2回国際センターシンポジウム講演会開催

土木学会主催の「日本の建設企業の海外進出を考える」シリーズ第2回シンポジウムが、2014年3月17日に東京土木学会講堂にて開催されました。今回のテーマは「海外で勝つために~市場の変化に応じた建設ビジネスモデルとは~」であり、Nawal K. Prinja氏(AMEC社)および榮枝秀樹氏(AECOM社)を講師にお招きして講演を行いました。今回のシンポジウムは同時通訳にて行われましたが、参加者からは活発に質問が出されるなど、盛会でありました。

Nawal K. Prinja 氏

同時通訳による講演

国際センターだより (2014年5月発行)

■第1回国際センターシンポジウム講演会開催

国際センターでは、我が国の建設・インフラ関連産業が海外市場に活躍の場を広げ、世界市場で大きな存在意義を発揮していけるような人材のグローバル化に対する支援活動の一環として、2014年2月12日にシンポジウム講演会を東京土木学会講堂にて開催しました。

シンポジウム講演会は、福本教育Gr.担当次長の開会挨拶から始まり、「現状の問題点から学ぶ建設業のグローバル展開と人材マネジメント」について、オーバーシーズ・ベクテル・インコーポレーテッド社および日揮株式会社の講師の方に講演いただきました。およそ80名の参加者を集め、活発な質疑応答がされるなど盛会でした。

福本教育Gr.担当次長の開会挨拶

シンポジウム講演会の様子

■国際センタートルコ分会長Zeki HASGUR名誉教授来会

2014年2月10日、国際センタートルコ分会長のZeki HASGUR名誉教授(イスタンブール工科大学)および分会メンバーのSelcuk Toprak准教授が土木学会を訪問しました。

当日の会合には、土木学会から橋本会長、濱田元会長、大西専務理事、国際センタートルコグループリーダのアイダン・オメル教授他3名が参加しました。

日本とトルコにおける地震対策、耐震技術の分野での交流や、長大橋における技術協力の成果について話題提供がなされました。また、トルコ分会からは原子力設備の耐震技術とトンネルに関するシンポジウムをトルコと日本のジョイントで開催したい等の意見が出されました。

Zeki HASGUR名誉教授(中央)

トルコ分会メンバーとの記念撮影

※国際センターにはトルコ分会をはじめ、9つの海外分会があり土木学会の海外協力協定学会との交流の拠点となっています。

国際センターだより (2014年4月発行)

■日韓道路橋維持管理セミナー開催報告(2013年12月23日開催)

土木学会国際センター、国際交流グループ韓国グループでは、日韓の建設技術・人の交流、建設技術の協働展開を目的に2013年度よりセミナー等の企画・実施を両国で行うことにしています。2013年12月23日には、韓国土木学会(以下KSCE)との共催、韓国道路公社及び韓国建設技術研究院の後援による「日韓道路橋維持管理セミナー」をKSEC講堂にて開催しました。冒頭に沈KSCE会長、磯部土木学会次期会長が開催の挨拶後、日韓4名がそれぞれの専門の立場で発表しました。討論会では、朴元分会長の司会により、発表者の他4名が加わり、日韓双方の新しい知見や技術に関して活発な議論が行われました。

毎年日韓双方で様々な分野での技術交流を継続していくことで、日本の建設技術の海外展開や国内へのフィードバック、人的ネットワークの構築が期待されます。

磯部次期会長の開催の挨拶

討論会の様子

■ベトナム国家建設大学(NUCE)代表団来会

2014年1月9日にベトナムより国家建設大学(以下NUCE)の代表団が土木学会を訪問しました。NUCE側はDr. Le Van Thanh学長、国際関係担当のDr. Nguyen Hoang Giang他2名が出席し、土木学会側は橋本会長をはじめ森地元会長、大西専務理事、日比谷機構長が出席しました。

相互に自己紹介をした後、大西専務理事より土木学会、国際センターの活動についての説明がなされ、日比谷機構長より学会の資格制度、継続教育について概要が示されました。

Thanh学長からは、日越土木技術者協力促進センターの説明がなされ、ベトナム政府の評価も高く日本企業も強い関心を寄せているとの紹介がありました。ベトナムにおける資格制度の確立などについて、今後も土木学会が支援することを約束しました。

発言されるThanh学長

JSCE-NUCE参加者の皆様

国際センターだより (2014年3月発行)

■日越交流40周年記念シンポジウム開催報告

2013年は日越国交40周年を記念する年にあたり、その公式行事の一環として土木学会(JSCE)はベトナム土木協会(VFCEA)および国家建設大学(NUCE)との共催で、地下構造物建設・地下輸送・地盤工学を対象としたシンポジウムを首都ハノイ中心部のホーチミンミュージアムにて開催しました。11月8日、9日の二日間にわたるシンポジウムには、日本からの参加者約60名を含む総数約300名が出席しました。土木学会からは小野武彦顧問を団長とする代表団が派遣されました。

また、シンポジウムの前日には土木学会と国家建設大学の間で協力覚書への署名が行われました。同大学内には、日越土木技術者協力促進センターと呼ばれる新たな活動拠点が開設されています。このセンターは両国の土木技術者が相互に情報交換や交流する場として、協力活動の拠点となることが期待されています。

開会式の様子

日越土木技術者協力促進センター開設式典における覚書交換

■2013年中国土木水利工程学会(台湾)年次大会参加報告

中国土木水利工程学会(台湾の土木学会に相当)の年次大会(2013年11月22日)が台湾科技大学で開催され、午前中に総会・特別講演・セレモニー、午後に研究討論会が行われました。

総会では小野武彦顧問が「2011年東日本大震災からの教訓」と題して講演し、東日本大震災被害に対する台湾からの支援への感謝を述べ、創立百周年を迎える土木学会の最近の取り組みと記念行事について説明しました。

研究討論会のテーマの1つである「持続的な技術革新-低炭素デザインとエコシティ」では、台湾内から3つ、韓国から1つの講演がありました。日本からは、国土交通省国土技術政策総合研究所国際研究推進室長の曽根真理氏が「社会基盤のためのライフサイクルアセスメントの方法論の開発」と題して講演しました。

総会で講演する小野武彦顧問

曽根真理氏による講演

国際センターだより (2014年2月発行)

■アメリカ土木学会(ASCE)年次大会参加報告(国際センター通信第14号掲載)

2013年10月10日から12日、第143回米国土木学会年次大会(ASCE 143rd Annual Civil Engineering Conference 2013)がノースキャロライナ州シャーロット市で開催され、一般講演セッションに加え、公開討論会、Business Meeting が行われました。土木学会からは橋本会長、大西専務理事をはじめ7名を派遣しました。

大会参加に加え、Luncheon Meeting を開催し、土木学会100周年記念事業およびASCE144回パナマ100周年記念大会に向けた両学会の相互の交流について約束しました。次回のASCEの年次大会は、パナマ運河100周年を記念して、2014年10月7日から11日にパナマ共和国で開催されます。

開会式の様子

ディロレット会長夫妻と橋本会長及び派遣団(10月10日インターナショナルディナー)

■英国土木学会・オランダ王立工学会訪問について

2013年11月4日~7日の間で、土木学会100周年記念行事への出席および国際セッションへの発表者の依頼を主な目的として、英国土木学会、オランダ王立工学会を訪問しました。英国では土木学会の英国分会メンバーとの交流会が行われ、オランダのアムステルダムでは国際ウォーターウィークに出席しました。また、オランダ国土交通・環境省との意見交換、オランダ治水事業の現場見学の機会も持つことができました。現場視察はハーリングヴリートダム(Haringvlietdam)とマエスラント可動堰(Maeslantkering)の2カ所でした。滞在期間は4日間と非常に限られていましたが、大変有意義な訪問となりました。

なお、今回の派遣団は橋本会長以下、波津久氏(首都高技術株式会社)、澁谷(国際センター)の3名でした。

英国分会との交流会

橋本会長とヴィーリング名誉教授

国際センターだより (2014年1月発行)

■2013年土木学会全国大会 国際パネルディスカッション開催報告

今回は「持続可能な社会を実現する社会インフラの適切な維持管理・更新」をテーマとしてパネルディスカッションを開催しました。東京大学の家田教授を座長として、アメリカ土木学会(ASCE)のMr. Gregory E. DiLoreto会長など海外から5名のパネリスト、そしてインドネシアバンドン工科大学のImran Iswandi教授他1名のコーディネーターを招へいし、活発な意見交換が行われました。また、会場からも積極的な質問がなされ盛会でした。

パネルディスカッションの様子

※国際パネルディスカッションの資料は英語版HPからダウンロードできます。(英語版のみ)

(http://www.jsce-int.org/node/228)

■第7回自然災害リスク管理に関するJFES・JSCE・AIJ・WFEOジョイント国際シンポジウム開催報告

平成25年度土木学会全国大会開催中に、災害リスク管理に関するジョイント国際シンポジウムが開催されました。土木学会・日本建築学会・日本工学会・世界工学団体連盟が共催、日本学術会議の協賛にて、4カ国(日本、イラン、台湾、フィリピン)から防災・減災に関わる8名の研究者を講師に招き、土木工学・建築工学・財政政策・法的政策の視点より国内外の災害リスク管理について講演して頂きました。本シンポジウムは今後も継続され、来年度は日本建築学会神戸大会で行われる予定です。

シンポジウム講演風景

■2013年韓国土木学会(KSCE)年次大会参加報告

今年の韓国土木学会(KSCE)年次大会は、10月23日~25日の三日間、江原道High 1 Resortにて開催され橋本会長以下5名の計6名で参加しました。初日はIPO堰の現場見学をし、二日目は開会式の後JSCE-KSCEの二国間会議が開催され、来年の土木学会100周年記念行事のPRをしました。また、国際円卓会議では佐々木寧埼玉大学名誉教授のプレゼンが行われました。最終日は昭陽江ダムの現場見学および韓国道路公社春川支社を訪問しました。そしてソウル市内での昼食会では、日本大使館協力のもと在韓の日本人技術者と懇談の機会が設けられ充実した訪韓となりました。

国際円卓会議の様子

昭陽江ダム湖を望む

国際センターだよりバックナンバー