上記2点に必要事項を記入し、資料を添えて本機構に提出して下さい。

評価は評価依頼項目に関して実施しますので、なるべく具体的にわかり易く記述して下さい。

なお、評価に際して用いる言語は日本語とします。

申込み時に提出していただく書類および評価に必要な資料は日本語で作成されたものを原則とし、外国語で申込書を作成する場合は和訳を添付して下さい。

PR用のパンフレット等の付属資料については特に制限はありません。

◆受付審査基準

|

1.区分「1、2」の技術

|

|

|

(1)

|

評価対象に適合するものであること

|

|

(2)

|

使用実績を有するもの、または開発を完了し、依頼者において性能確認試験等を行ったもので評価を行うに十分な説明資料が整ったものであること

|

|

(3)

|

依頼者が希望する評価項目が評価可能なものであること

|

|

(4)

|

国内外において違法性のないものであること

|

|

(5)

|

評価における使用言語は日本語とするので、書類は原則日本語で技術内容の説明等の対応がとれるものとし、外国語の場合は必要に応じて和訳を添付すること

|

|

(6)

|

技術内容の評価のため、技術評価委員会が要求する試験等があった場合には、依頼者の負担により実施できるものであること

|

|

2.区分「3」の研究成果

|

|

| (1) | 研究成果の実用性を検討するために十分な内容が整っていること |

| (2) | 研究者が希望する評価項目(品質、コスト、工期、安全性等)が示されていること |

|

3.区分「4」の提案技術

|

|

| (1) | 発注仕様書等、発注者の要求事項を説明する資料が整っていること |

|

4.区分「5」の提案技術

|

|

| (1) | 評価対象に適合するものであること |

| (2) | 十分な説明資料が整ったものであること、または要請により迅速に追加提出することが可能であるもの |

| (3) | 依頼者が希望する評価項目が評価可能なものであること |

| (4) | 国内外において違法性のないものであること |

〔依頼者との協議内容〕

(1)評価依頼項目

(2)評価の日程・期間

(3)所要経費およびその納入方法

(4)「技術評価書」作成に関する事項(発行形式、外国語での表現等)

(5)提出資料の種類と部数

(6)その他

◆ 技術評価委員会委員の選任について

・ 土木学会認定の「特別上級技術者」または土木学会フェロー会員等、当該技術に関して、高度な知識と経験を有する学識経験者または実務経験者から委員を選任いたします。

・ 本機構内に「技術評価委員会」を設け、評価を行います(内容により「技術評価委員会」の下に「専門委員会」等を設ける場合もあります)。

・ 設計・施工指針等の評価を依頼された場合は、「技術評価委員会」に依頼者側の参加を求めることがあります。

・ 区分「5」についてはコンクリート委員会数値解析認証小委員会の委員から専門知識と経験を有する学識経験者または専門技術者を選任いたします。

◆ 評価の方法について

・ 評価対象技術ごとに「技術評価委員会」を設置し、評価依頼項目に関して評価を行います。

・ 評価は、原則として依頼者から提出された資料に基づいて行います。

評価を行うための資料が不十分で追加の確認試験等が必要な場合には、「技術評価委員会」と依頼者とで協議を行います。

・ 「技術評価委員会」は必要に応じて、依頼者に「技術評価委員会」への出席を求めることがあります。

また、説明資料の追加提出を求めることもあります。

評価期間は下表を基本に実施します。

| 区分 | 対 象 分 野 | 期間の目安 |

|

1

|

材料、工法等の新技術 | 6ヶ月~1年 |

|

2

|

コンピュータソフトウエア | 4~6ヶ月 |

|

3

|

研究段階にある技術の実用可能性 | 4~6ヶ月 |

|

4

|

工事の計画・発注段階での提案技術 | 依頼者と協議 |

|

5

|

土木学会コンクリ-ト標準示方書[設計編] の規定に基づく数値解析 |

1ヶ月程度 |

|

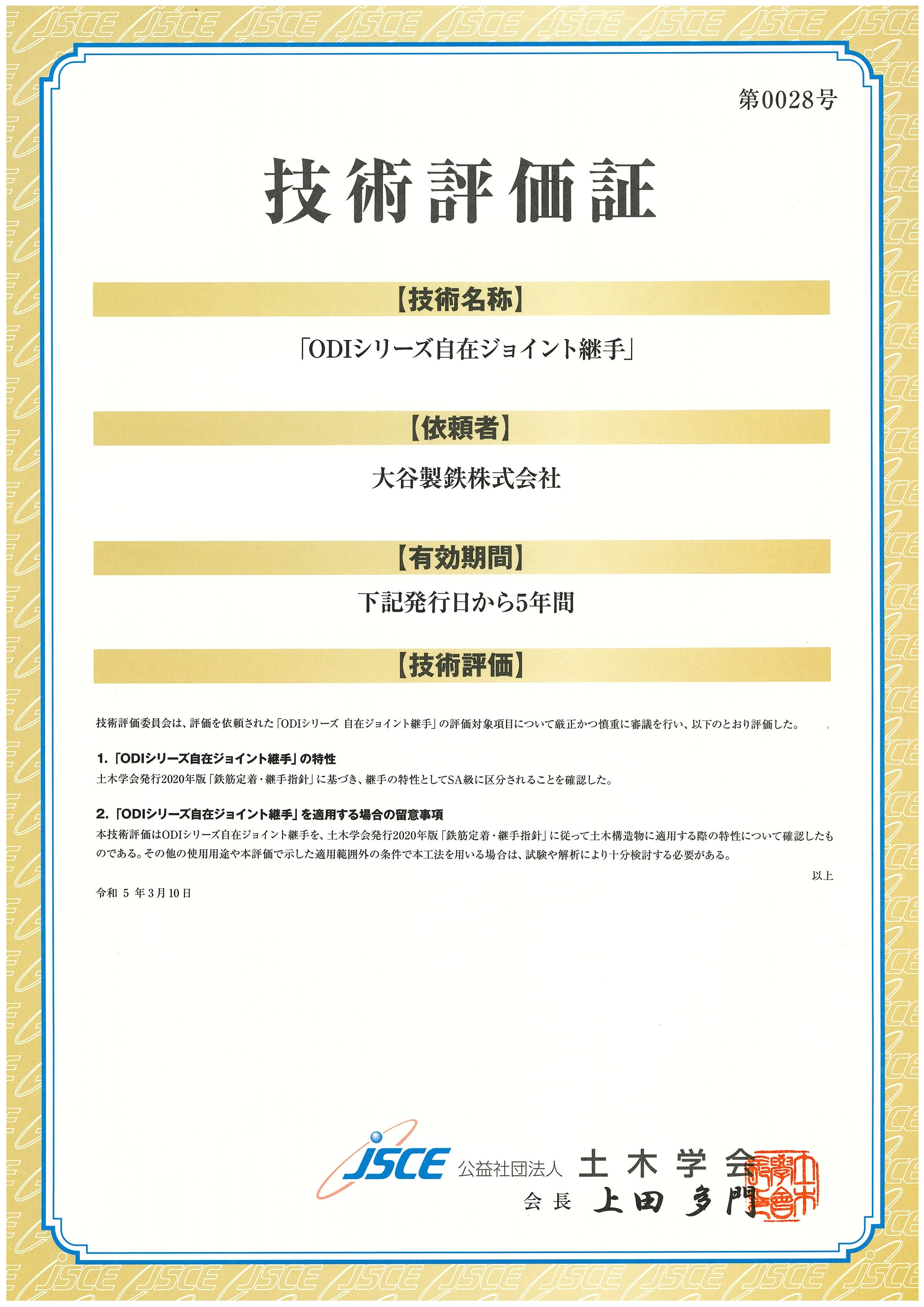

◆「技術評価証」および「技術評価報告書」等の作成 ・「技術評価証」および「技術評価報告書」等に用いる言語は日本語を原則とします。 ・「技術評価証」について、本会で定めた以外の書式によるもの、または日本語以外の言語による交付を希望する場合は、依頼者が当該書式案を作成し、技術評価委員会に提出するものとします。 技術評価委員会ではその妥当性を判断し、当該「技術評価証」を作成します。

◆「技術評価報告書」等の発行 ・「技術評価報告書」、「設計・施工指針」等を土木学会の出版物とすることを希望される場合は、原則として、依頼者が出版費用を負担することにより「技術推進ライブラリー」として土木学会名で発刊することができます。 |

|

◆「技術評価証」の有効期間

・「技術評価証」の有効期間は原則として5年間とし、当該期間を表示します。

有効期間内に評価対象技術の内容を改良等により変更する場合には、再評価の対象となる場合がありますので、本会に変更内容の詳細を提出して下さい。

◆「技術評価証」の更新

・「技術評価証」の有効期間終了に際して、更新を希望される場合は、「技術評価証更新依頼書」にその理由を記し、有効期間中の実績および使用状況等の資料を添えて申込んで下さい。

なお、技術評価検討委員会の判断により、更新されないこともあります。

◆「技術評価証」の取り消し

・ 依頼者が虚偽の申請を行ったことや不正の手段を用いて「技術評価証」の交付を受けたことが判明したときは、本会は「技術評価委員会」を開催し、「技術評価証」の全部または一部を取り消すことがあります。

この場合は、その経過を土木学会誌等で公表します。

◆「数値解析認証評価証」および「数値解析認証評価報告書」等の作成

・ 「数値解析認証評価証」について、本会で定めた以外の書式によるもの、または日本語以外の言語による交付を希望する場合は、依頼者が当該書式案を作成し、技術評価委員会に提出するものとします。

技術評価委員会ではその妥当性を判断し、当該「数値解析認証評価証」を作成します。

◆「数値解析認証評価証」の取り消し

・ 依頼者が虚偽の申請を行ったことや不正の手段を用いて「数値解析認証評価証」の交付を受けたことが判明したときは、本会は「数値解析認証評価証」の全部または一部を取り消すことがあります。

この場合は、その経過を土木学会誌等で公表します。

・ 「技術評価証」を発行した技術は、土木学会の学会誌およびホームページに掲載します。また年次学術講演会等で随時紹介します。

・ 当制度による評価技術のうち、国土交通省の「新技術情報提供システム(NETIS)」登録済みの技術は、土木学会での技術評価の内容をNETIS システムに情報提供します。

・ 依頼者は、当該技術を用いる資機材や材料等に本会が評価した技術であることを本会が別途制定する「ロゴマーク」や「シール」を用いて表示することができます。

・ 本会と協力協定を締結した海外の学協会に対して、依頼者からの要請があれば、当該技術が本会の評価技術であることを紹介いたします。

〔参考〕海外の協定学協会の所在国・地域:

アメリカ、カナダ、韓国、オーストラリア、スウェーデン、英国、台湾、フランス、フィリピン、メキシコ、EU(ECCE 加盟29 ヶ国)、中国、タイ、シンガポール、バングラデシュ、ベトナム、パキスタン、トルコ、マレーシア、香港、モンゴル、インド、ネパール、インドネシア、ギリシャ

・ 本制度により「数値解析認証評価証」を発行した個別の事案の内容、および審査を通じて知り得た個別の工事等に関する情報については、依頼者の許可なく土木学会が公開することはありません。

ただし、審査を通じて得られた広く数値解析技術の発展に寄与する技術的知見は、必要に応じて今後のコンクリート標準示方書[設計編]の改訂の際に参考にさせていただきます。

・ 依頼者は、当該数値解析事案が本制度により認証を受けたことを公開、表示することができます。

◆ 知的所有権の取扱い

・ 技術評価委員会による評価の過程で、技術改良や追加試験の指導等により得られた新たな知見や技術を知的所有権の対象として取り扱う場合は、別途、本会と依頼者とでその対応を協議します。

◆ 本会の免責について

・ 本会が評価した技術はあくまでも依頼者の責任において使用、活用するものとします。

したがって、当該技術を使用し、事故や問題が生じた場合にあっても本会は免責されるものとします。

・ 区分「5」で提出された数値解析事案の客観的・技術的事項(モデル化、入力値の設定、応答値算定結果の解釈、解析係数の設定など)に関し、それらが土木学会コンクリート標準示方書[設計編]の規定を満足するものであるかどうかの精査を対象とします。

数値解析結果を受けての構造物の設計、施工等における事業的判断はあくまでも依頼者の責任において行うものとします。

したがって、構造物の設計、施工等において、事故や問題が生じた場合にあっても本会は免責されるものとします。

・ 評価対象技術に係わる責任問題が生じた場合には、依頼者は遅滞なくその内容等を本会に報告して下さい。