現在地

新しいCPD制度について

→ 印刷用PDFはこちら

1.はじめに

継続教育実施委員会では、2017年度より、これからの時代における「土木技術者の『学び』」に相応しいCPD制度がどうあるべきか、議論を行ってまいりました。2019年4月に制度見直しの方向性を公表し、同年8月末まで土木学会HP上で意見募集を行い、それらの意見に対する回答を2020年3月に土木学会のHPに掲載しました。2021年4月から新制度の適用を開始し、その後、CPD登録のための新システムを導入し、利用者の更なる利便性の向上を図る予定でした。

しかしながら、2020年6月、現システムに新制度を適用する際のシステム上の問題が確認され、また新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けたため、スケジュールの見直しを図り、新制度の適用開始と新システムの運用開始の時期を入れ替え、新システムは2021年5月に運用開始し、新制度の適用開始は2023年4月としました。

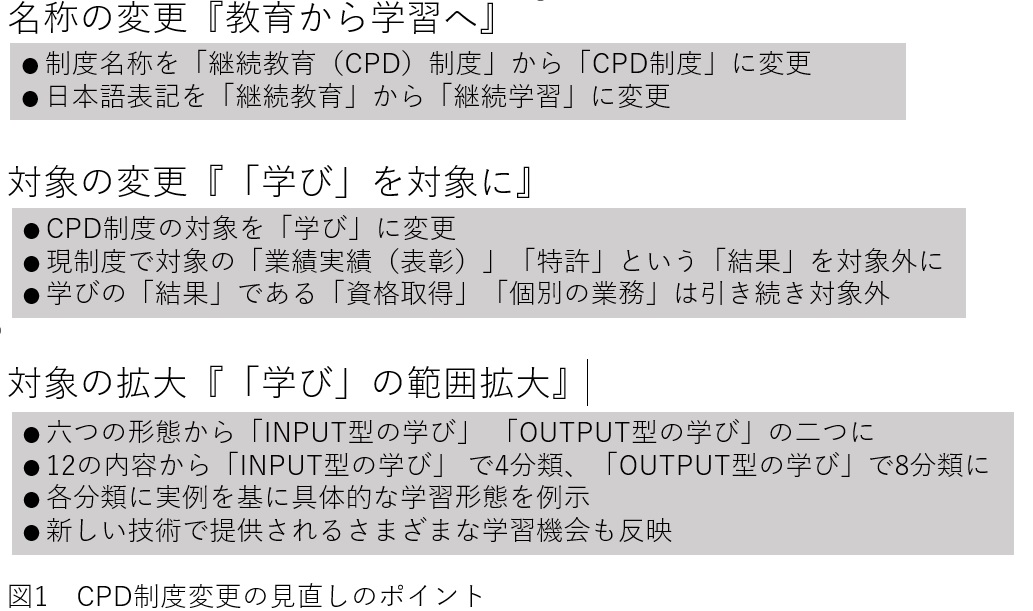

新制度では、CPDが「自らの学び」であることを強調するため、これまで「土木学会継続教育(CPD)制度」と呼称してきたものを「土木学会CPD制度」に変更し、CPDに対応する日本語を、「継続教育」から「継続学習」に変更します。これに伴い、CPDの対象を「学び」に変更し、「学び」の範囲も拡大します。ここでは、現制度から新制度の変更点などを、解説します。

2.「教育」から「学習」へ

今回の見直しにあたり、CPDが「自らの学び」であることを強調するため、これまで「土木学会継続教育(CPD)制度」と呼称してきたものを「土木学会CPD制度」に変更し、CPDに対応する日本語を、「継続教育」から「継続学習」に変更します。

3.対象を「学び」とします

現制度は4つのパターン・6つのタイプ・18の教育形態を示しています。今回の見直しでは、CPD本来の「技術者個人が自らの意志にもとづき継続的に取り組む自主的な学び」という面をより明確にします。

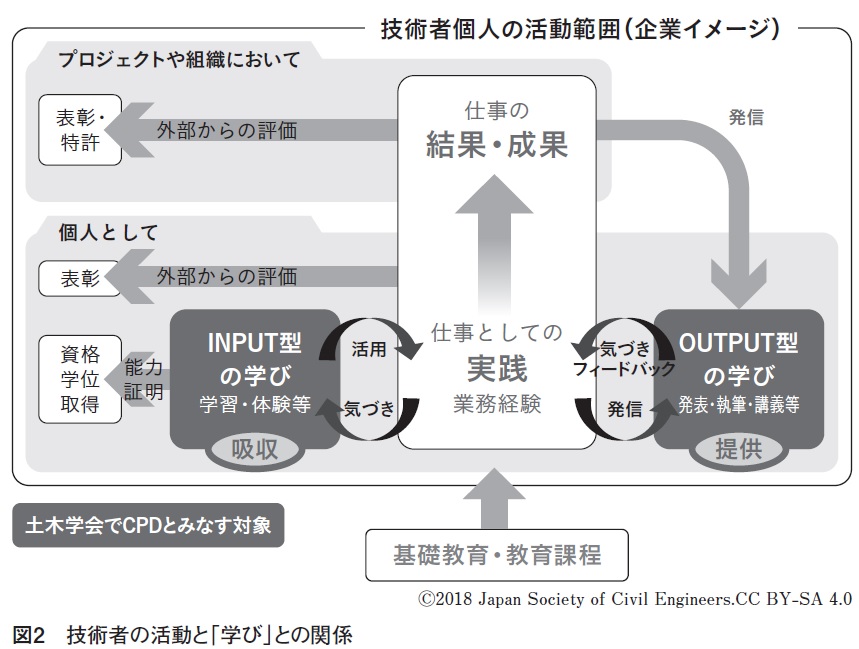

そこで、技術者の活動と技術者であるために必要不可欠な要素である「学び」との関係を検討し、学びと実践、結果の関係を図2のように整理しました。

ここでは技術者個人が仕事を実践し、結果・成果を出すというプロセスを行うには、必要な知識を外部から得ることを「INPUT型の学び」としました。また実践によるさまざまな経験から、気づきを得ることも「INPUT型の学び」と整理できます。

そして成果を出すに至った実践の内容など暗黙知の状態で得られた知見を言語化し、形式知として発信すること、実践を通じて得られた成果の内容を整理し、発信することを「OUTPUT型の学び」としました。「OUTPUT型の学び」は、整理するというプロセスや、発信して他者からのフィードバックを受けることで、より深い「学び」につながります。この整理をふまえ、土木学会において技術者のCPDの対象を「学び」とし、「技術者個人の自らの意思」にもとづいた「学び」の取り組みを「INPUT型の学び」「OUTPUT型の学び」といたします。なおOJTを含む業務経験そのものも広義の意味において「学び」であり、技術者の成長においては重要な要素ではありますが、今回の見直しにおける『CPD本来の「技術者個人が自らの意志にもとづき継続的に取り組む自主的な学び」という面をより明確にする』という観点から、実践(業務経験)はCPDとして扱わないこととします。そして対象を「学び」とし、新制度では組織内研修を認定プログラム相当に扱うこととし、また、CPD対象から資格取得や表彰など、「結果・成果」を除外することとします。

4.対象の「学び」の形態を明確にします

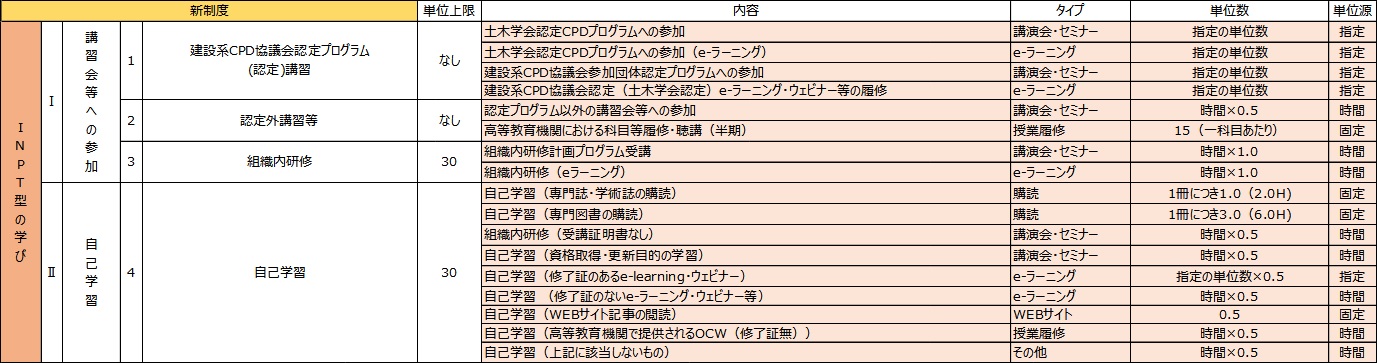

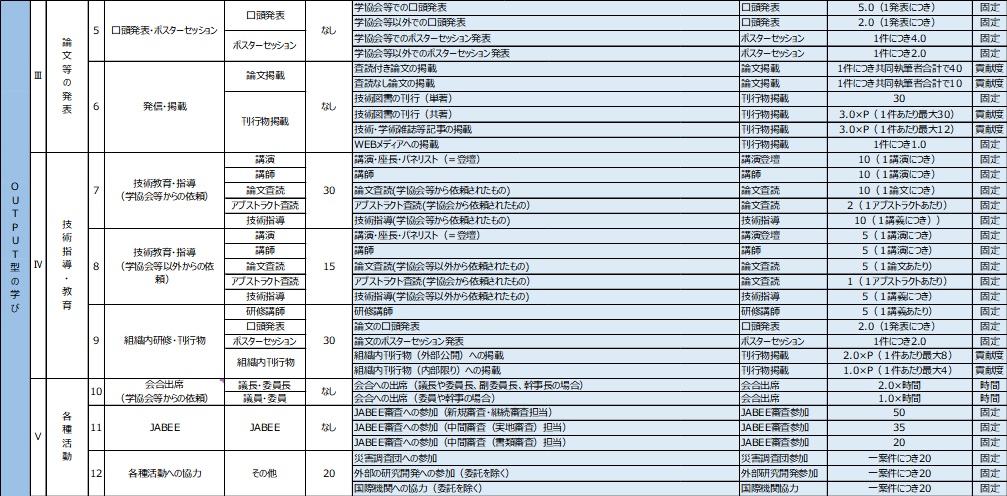

現行制度でのCPD記録とする対象(教育形態)は、実際を十分に反映できていないという指摘がありました。このため、これまでのCPD記録の内容も踏まえ、技術者の実際の学びの姿に沿うよう、学習形態を細分化します。表1、2に示すように、「INPUT型の学び」「OUTPUT型の学び」に分類を設定し、具体的内容として学習形態を設定します。この変更に合わせCPD単位も見直しを図ります。なお、別表に対応する個別の記録はすべてCPDの対象ですが、一部の学習形態ではCPD記録証明書発行に計上できる単位数の年間上限値を現行制度に準じて設定することとします。

5.新しいCPD制度での登録について

新しいCPD制度は2023年4月から運用を開始します。2023年4月以降の「学び」は新しい学習形態にて登録することになります。2023年3月以前の「学び」は、現行制度の学習形態に従いますが、2023年4月以降に登録する際においても、会員の皆さまにご不便をかけることがないよう配慮いたします。

6.おわりに

新しいCPD制度の導入に当たっては、現行制度の利用者への影響の最小限化とCPD制度の利用者の更なる拡大を図るために、土木学会誌やホームページでの周知、法人会員や個人会員への説明会の開催等、新しいCPD制度の周知活動を行っていきます。会員の皆様からも、ご意見を随時、受け付けておりますので、技術推進機構までご連絡をお願いいたします。<連絡先はこちら>

→ 印刷用PDFはこちら