全国地方公共団体の『土木系技術ご担当者様』へのお願い

平成25年1月

土木学会 コンサルタント委員会

地域におけるコンサルティング・サービスのあり方に関する検討小委員会

○背景(これからの社会資本整備の課題について)

わが国では、長期にわたる経済の停滞、人口減少社会への移行、公共セクターにおける財政環境の悪化等が進行しています。こういった中、今後の社会資本整備(ソフト・ハード両面)に対しては、市民ニーズの多様化や、更新時期を迎える社会基盤の維持管理、低炭素社会への対応等が求められます。

一方で、近年、地方分権改革の流れを受けた民間企業の公的サービスへの展開や、市民やNPOによる地域レベルでの活動の活性化等、「新たな公共」と呼ばれる動きが出ています。土木学会としては、このような動きをふまえつつ、地域における今後の社会資本整備を巡り、産・官・学・野の土木技術者の連携・協働のあり方を検討していくことが課題です。

○本アンケートの目的

当小委員会では、昨年度より、地域における今後の社会資本整備の新たな手法やしくみを調査し、産・官・学・野の土木技術者の連携・協働のあり方を検討し、その成果を提言として公表する予定です。

同アンケートでは、様々な興味深い結果が得られましたが、行政の技術者の回答が少なかったこと、また、地方行政における社会資本整備に関する実態や意見収集が重要であることを勘案し、全国の自治体を対象に、本アンケートを実施することと致しました。

ご面倒をおかけしますがご協力のほど、宜しくお願い致します。

※本アンケートは、地方自治体の土木系技術職員の方を対象とさせていただいております。

○本アンケートへの回答方法

・本ページ 末尾に添付してあるアンケート調査表をクリックして、ダウンロードしてください。 ・ダウンロードしたワードファイルを開いていただきますと、アンケート調査票のチェック欄がありますので、該当するものにチェックを入れてください。また、記述する場合には、グレーの部分にそのままご記入ください。

・記入後、漏れやミスがないかご確認の上、以下のアドレスにご記入頂いたファイルを送信してください。できるだけ1月31日(木)までにご送信頂くようお願い致します。(期日を多少過ぎてしまってもかまいません。多くのご回答をお待ちしております。)

|

○本アンケートに関する連絡先

|

土木学会 コンサルタント委員会

地域におけるコンサルティング・サービスのあり方に関する検討小委員会

|

《参考》昨年度Webアンケートの結果概要

|

対象

|

土木学会会員と委員会活動に参画されている方々

|

|

実施時期

|

平成23年9~12月(土木学会ウェブサイトにて)

|

|

アンケート内容

|

次の3つのテーマに対して計13問

1 社会資本整備を取り巻く環境

2 地域における社会資本整備の事業執行時の問題点や懸念すべき状況

3 地域における社会資本整備に関する官民の連携・協働

注)ここで「社会資本整備」には、検討~整備~活用の各段階を含む。

|

|

回答者

|

・回答者数:339名(学会員の1%強に相当)

・所属:コンサルタント(33%)、建設会社(28%)、教職員・研究者(14%)、公務員(8%)、民間事業会社(8%)、その他民間会社(7%)、学生(2%)

|

|

<主要設問の結果>

|

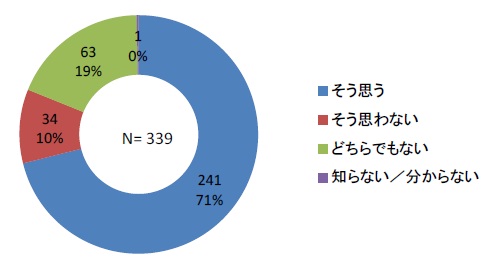

問1:地域におけるこれからの社会資本整備は、国に代わり地域が主体的な事業展開を行い、民間のノウハウや技術力を活用するなど、新たな手法や仕組みが必要と思うか?

|

・「そう思う(=新たな手法や仕組みが必要と思う)」が71%と大半を占めている。

・一方で、自由意見には、「広域整備と地域整備は異なる」「ノウハウの伝授が不可欠」「予算処置が必要」等、新たな手法や仕組みを進める上での課題もあることが指摘されている。

|

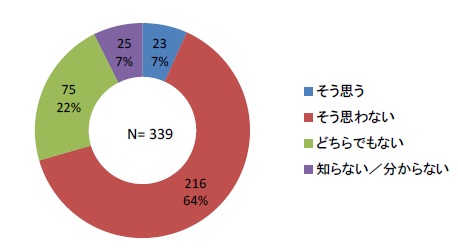

問2:高度な技術的判断やマネジメントが不可欠な事業において、その必要性が十分に認識・理解されている、あるいは十分に監理や評価のできる人材が、地方公共団体にいると思うか?

|

・「そう思わない(=認識・理解あるいは人材が不足)」が64%と大半を占めている。  ・回答者に民間人が多いこともあり、大学を含む民間にはいるか?という問には「いる」という回答が46%もあった。地方公共団体の土木系職員の方々はどう感じているだろうか?

|

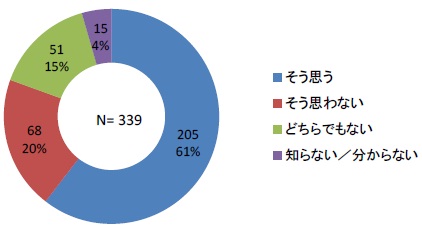

問3:地域における良質な社会資本整備を実施していくために、今後、地方公共団体の技術者と民間の技術者との連携・協働が進展すると思うか?

|

・「そう思う」が61%と大半を占めており、自由意見にも、「望まれる」「必要だ」「徐々にそうなる」等の肯定的意見が多い。  ・同時に、「相互理解の不足」「問題意識や改革意欲の低さ」「制度」「透明性」「責任範囲」等、進展に向けた課題も多く挙げられている。

・一方、「既に連携・協働の試みがある」という紹介もあり、これらの成功例の分析と展開が期待される。

|

アンケート調査票は下のリンクをクリックしてダウンロードをお願いいたします。