現在地

令和5年度 出版文化賞授賞作品

令和5年度土木学会出版文化賞は以下の3作品に決定いたしました。

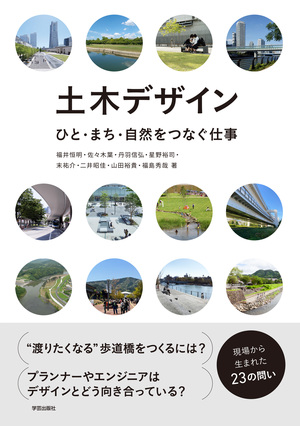

- 土木デザイン ひと・まち・自然をつなぐ仕事 福井 恒明、佐々木 葉、丹羽 信弘、星野 裕司、末 祐介、二井 昭佳、山田 裕貴、福島 秀哉 著 株式会社学芸出版社 2022年

- 自然災害と土木―デザイン 星野 裕司 著 一般社団法人農山漁村文化協会 2022年

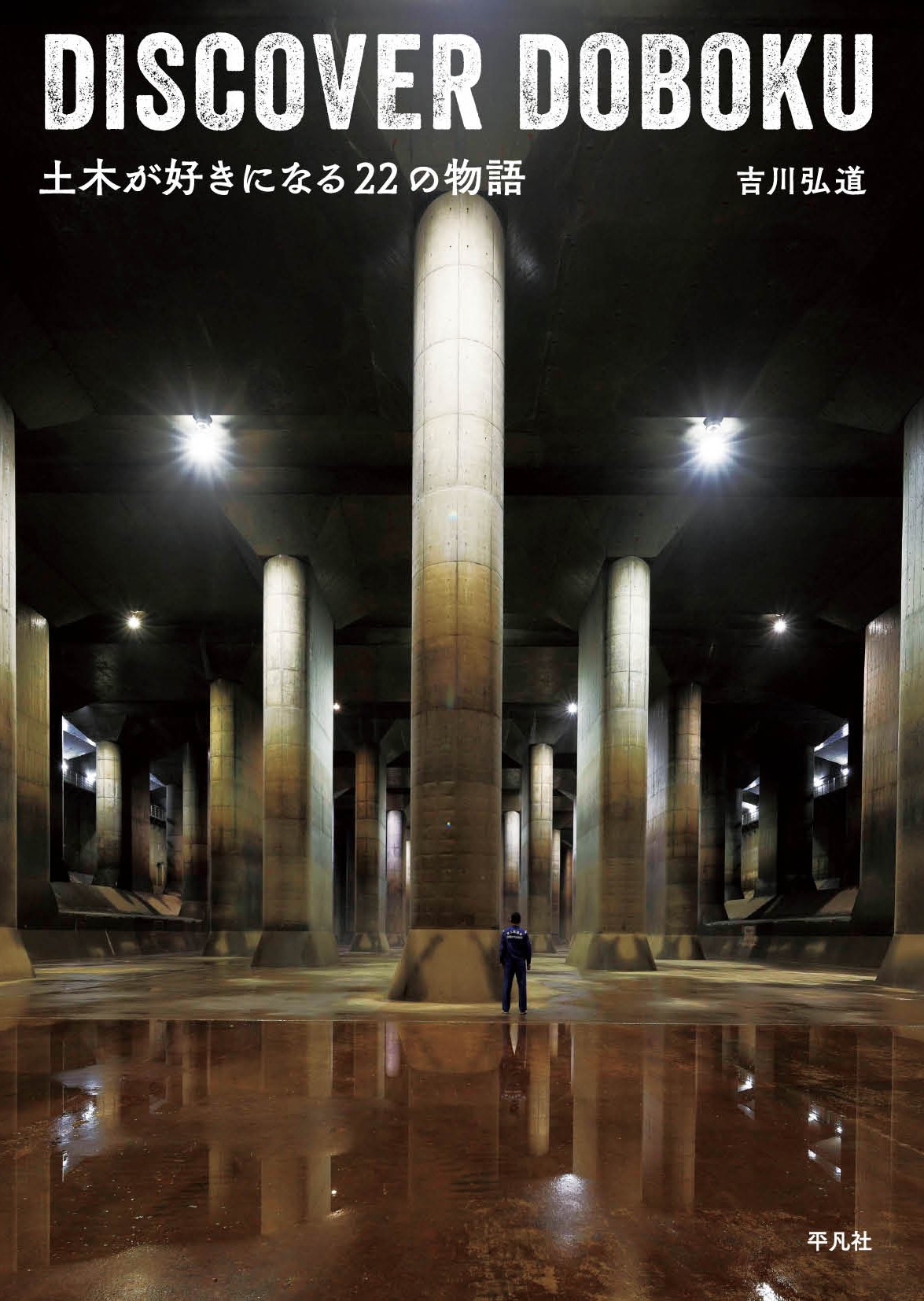

- DISCOVER DOBOKU 土木が好きになる22の物語 吉川 弘道 著 株式会社平凡社 2023年

土木学会では、2001年に土木学会デザイン賞を設け、秀でた事業を表彰してきた。その20周年の年である2020年から過去の受賞事業に関わった関係者を招き、土木デザインを進めるための要点について議論するトークセッションズを開催している。本書は、その記録を再構成し、受賞事業を題材に土木デザインとは何かを具体的に示したものである。歩道橋から災害復旧・復興まで多彩な事業を取り上げ、事業の計画・設計・施工・維持管理の各段階で、発注者、受注者だけでなく住民や有識者が参画してインフラ整備に地域の歴史、自然、街並み、生活、未来への思いなどを反映させて事業の質を向上させる土木デザインの実践を紹介し、そのエッセンスを横断的に記述している。

土木事業はインフラの本来機能に着目して効率的に進めることが基本といえる。しかし、それだけでは単機能で無機的なものができ、ともすると地域住民に背を向けた、あるいは自然、環境を軽視したものとなってしまう。これに対して土木デザインは、地域の歴史、生活、自然などとの関わりにも深く留意したインフラ整備を実現する行為であることを本書は示している。

本書は、土木事業がひと・まち・自然を有機的につなぎ、地域の価値を大きく高めうることを著しており、土木の役割と可能性を問う書籍といえる。よって、ここに土木学会出版文化賞を授与する。

福井 恒明

佐々木 葉

丹羽 信弘

星野 裕司

末 祐介

二井 昭佳

山田 裕貴

福島 秀哉

本書は、土木を「自然と人間の間にあってそれらをつなぐインターフェース」として捉え、このインターフェースのあり方を土木のデザインという視点から実例を通して提示するものである。

土木施設には、人間を自然災害から守る役割がある。一方で、人は土木施設によって常に守られていると、その状態が正常であると見なし、本来の自然が無常であること、さらにはその脅威さえも忘れがちである。言い換えると、土木施設には人間と自然の関係を引き離す一面がある。著者は、この誤謬に陥ることへの危機感から、人間と自然との境界、両者をつなぐ「インターフェース」の重要性を説き、そのあり方を土木のデザインによって適度に調整可能であることを、3つの実例、「曽木の滝分水路」、「白川・緑の区間」、「熊本地震からの復興」を用いて教示する。並行して、土木のデザインの背後にある土木デザイン論、災害論、自然哲学、哲学的技術論などを幅広く論じながらその妥当性を実証する。

以上のように本書は土木のデザインの紹介に留まらず、土木によって人間と自然との関わり方を問いつつ、生生流転する大自然への向き合い方を問う書籍と言える。よって、ここに土木学会出版文化賞を授与する。

星野 裕司

道路、鉄道、空港・港湾、上下水道、ダム、橋りょう・トンネル等の様々な土木施設は、人々の日々の生活を支える社会インフラとして計画され、長期に渡り活躍している。日常の中で当たり前のように存在している土木施設だが、建設の背景や建設時の状況を知ること、あるいはその見方を変えることで新たな魅力に気づかされる。

本書では、4つの物語を構成する22の“EPISODE”の中で、厳選された写真やイラストにより、日本の「土木」の名場面が綴られている。読み進める中で、“DISCOVER DOBOKU”というタイトルの通り、土木構造物の荘厳さ・雄大さ、先人技術者から受け継がれてきたレガシー、計画・設計・施工の各段階で磨かれてきた気高い技術、アートとして捉えられる美しさ等について、発見あるいは再発見させられ、まさに「土木が好きになる」ことができる。昨今美しい土木構造物を紹介する書籍が増えてきているが、本書は施工中の状況、建設機械、FEM解析のコンター図等も取り上げ、「土木」の名場面にこだわっており、他の著書と一線を画している。

本書は、インパクトのある写真・図とポップな文章で構成され、専門技術者だけでなく一般の読者にも読み進めやすい内容となっている。土木施設や土木という仕事の意義や魅力を後世に伝えていくこと、土木分野に対する社会の関心を高めることに大いに貢献することが期待され、高く評価できる。よって、ここに土木学会出版文化賞を授与する。

吉川 弘道