現在地

【報告】 第3回レクチャー 千本ダムの堤体補強

第Ⅰ期 連続レクチャーシリーズ「土木遺産修復技術の最前線」

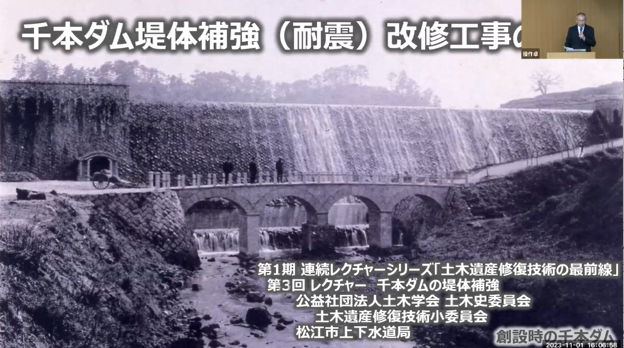

第3回レクチャー 千本ダムの堤体補強

|

2023年11月1日、土木史委員会の土木遺産修復技術小委員会が主催した千本ダムの堤体補強技術に関するシンポジウムが土木学会講堂で開催された。 現役の土木遺産を修復するに当たって千本ダムの具体的な事例を通して技術的な課題や解決策を共有する場となった。2024年度から水道施設が国土交通省管轄となるに伴い、老朽化した古いダム施設の管理が大きく注目されている中、本シンポジウムは、会場の他、事前登録者に対するウェブ配信を行なうハイブリッド開催とし、多くの聴講者に参加して頂いた。 |

開会の挨拶北河委員長による開会の挨拶では、千本ダムの堤体補強の意義が述べられた。千本ダムは、日本初のダムへのPSアンカー工法の適用例であり、その成功は他の土木遺産修復プロジェクトにも大きな影響を与えるものである。続いて本日のスケジュールと共に講演者らの経歴及び発表内容が簡単に紹介された。 |

|

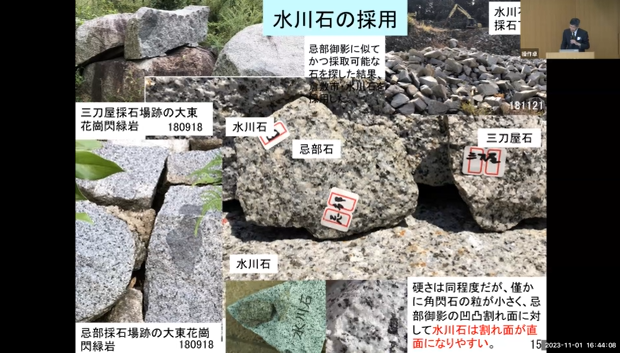

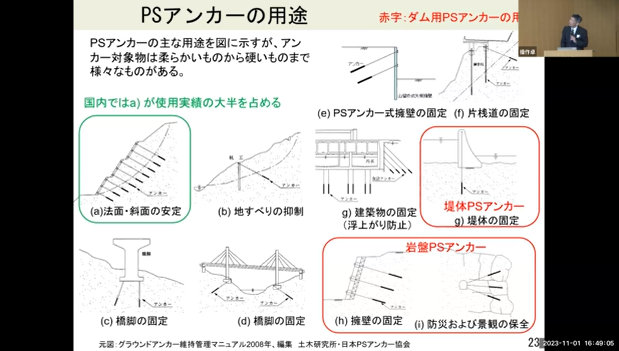

講演1:中倉氏(松江市上下水道局)中倉氏は、事業の行政側担当者として、千本ダムの堤体補強工事の背景と工法の選択に至った経緯、具体的な工事内容まで詳述した。 千本ダムは大正時代に建設され、いまも松江市の主要な水源である。しかし、地震時に堤体の底面に引張応力が発生し、堤体が浮き上がり下流部に倒れる可能性があることが判明し補強が必要となった。 この問題に対処するため、PSアンカー工法が採用された。PSアンカー工法は、ダム堤体から垂直方向にアンカーを施工し、基礎岩盤に固定することで堤体を安定させる技術である。この工法は、景観を損なわずに補強が可能であり、工期とコストの両方で従来の工法に比べて大きなメリットがある。 中倉氏は、施工の詳細についても説明した。例えば、削孔時に使用するパーカッションとダウンザホールハンマーの選択や、試験アンカーによる事前の検証、削孔の精度管理など、具体的な技術的課題とその解決策が紹介された。 特に注目する点は、堤体の景観保持及び文化財保存の観点から行われた石積みの復元である。既存の石材と同質の石材を使用し、元の景観を保つための工夫がなされたことを強調した。千本ダム補強は、最先端技術と伝統的職人の技が交わる工事であった。 なお、提体補強だけではなく、周辺の整備も行ったことについて、中倉氏は、次のように語った。 「千本ダムは水道施設であり、市民からの水道料金より維持しているもの。補強に合わせて周辺の環境整備を行なったのもそのような主旨からです。」 |

|

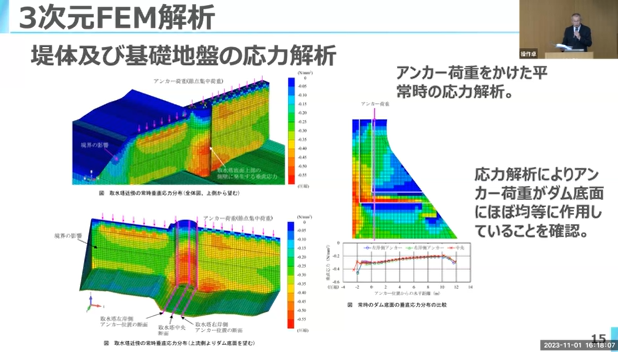

講演2:川崎氏(ダム技術センター)川崎氏は、PSアンカー工法の技術的背景と、その優位性について説明した。彼は、PSアンカー工法が国内で初めて適用された経緯を振り返りつつ、その技術的なメリットを次のように語った。 「水道用水の供給を休止することが極めて難しい中、PSアンカー工法は、運用を続けながら補強ができる点が大きな利点です。また、工期を短縮し、工事費を削減することができるため、経済的な選択肢となります。」 川崎氏は、PSアンカー工法が他の補強工法と比較しても優れている点を具体的に示した。特に、景観の保全、騒音や振動の低減、施工の安全性など、多方面にわたるメリットが強調された。また、千本ダムの施工において特に重要だった計測技術についても詳述し、3次元FEM解析の導入が補強工事の安全性と信頼性を高めたと説明した。 さらに、PSアンカーの発展の歴史を国内外の豊富な事例より紹介し、PSアンカー工法の今後の展望についても言及し、千本ダムで得られた知見と実績を基に、他のダムにもこの技術を広めていく意欲を示した。

講演の後、専門家を交えてパネルディスカッションが行われた。はじめ、司会を務める北河氏より、国内の文化財ダムの現状について簡単な報告があった。続いて、シンポジウム主旨を踏まえて各登壇者による簡単な発表があった。その後、パネルディスカッション及び質疑応答が行われた。 |

|

金銅氏(国土交通省国土技術政策総合研究所)金銅氏は、千本ダム補強工事に対する技術的バックアップの役割について述べた。彼は、PSアンカー工法の長期耐久性、安全な施工方法、維持管理のモニタリングの重要性について触れ、次のように述べた。 「PSアンカー工法は、長期的に安定した性能を発揮するために、継続的なモニタリングが不可欠です。千本ダムの事例は、他のダムに適用可能な信頼性の高い技術として、今後の基準となるでしょう。」 金銅氏は、アンカーの長期耐久性に関するデータ収集と分析の重要性を強調し、今後のメンテナンス計画についても詳しく説明した。 |

|

五十畑氏(土木遺産修復技術小委員会副委員長)五十畑氏は、橋梁補強におけるプレストレス工法の歴史と応用例について説明した。橋梁の業界では、プレストレス工法は信頼性と経済性を兼ね備えた技術であることを多数の補強事例より示した。また、プレストレス工法がダム補強にも応用可能であることを強調した。五十畑氏は、次のように述べた。 「プレストレス工法は、補強対象の構造物に対して非常に柔軟であり、経済的に実施可能な手法です。橋梁での経験を基に、ダム補強にも広く適用できると確信しています。」 |

|

パネルディスカッションパネルディスカッションでは、会場からの質問に対して、各専門家が具体的な回答を行った。特に、PSアンカーの導入力の決定方法、アンカーの長期耐久性、堤体補強の技術的詳細について議論が交わされた。以下は、主要な議論点と回答の概要である。 導入力の決定方法川崎氏は、PSアンカーの導入力について、2.5メートルピッチでの配置が最も効率的であると判断した経緯を説明した。これは、アンカー間の干渉を避けつつ、必要な耐力を確保するための最適な配置である。また、堤体の特性に応じて、アンカーの長さや配置を調整し、安定性を確保した。 長期耐久性アンカーの長期耐久性については、フルボンドと二重防食技術が採用されていることが強調された。これにより、アンカーの腐食を防ぎ、長期にわたって安定した性能を維持することが可能である。また、振動弦形ひずみ計を用いた長期モニタリングにより、アンカーの状態を継続的に監視する計画が示された。 維持管理中倉氏は、堤体補強工事後の維持管理計画について説明した。計測機器の更新や、定期的なデータ収集を通じて堤体の状態を監視し、必要に応じて追加の補強を行うことで、ダムの安全性を確保する方針が示された。 |

|

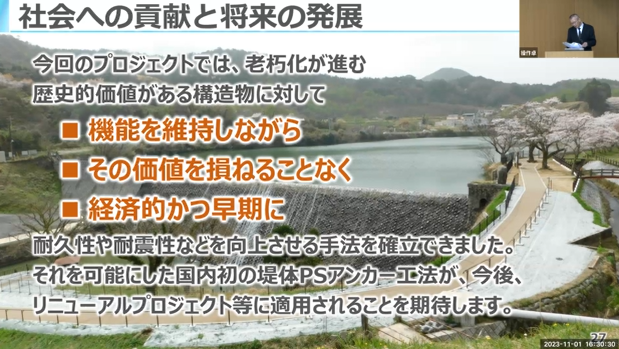

まとめ本シンポジウムは、千本ダムの堤体補強工事を通じて得られた知見を共有し、PSアンカー工法の有効性と将来性を確認する場となった。講演者たちは、各自の専門分野からの視点で技術的な課題と解決策を提示しており、今後の土木遺産修復技術の発展に寄与することが期待される。 千本ダムの事例は、他の土木遺産にも適用可能な技術として評価されており、今後の修復プロジェクトにおいても重要な参考となるであろう。シンポジウムを通じて、専門家たちは連携し、技術の進化と実践的な応用を推進する意欲を新たにした。

シンポジウムの動画をご希望の方は、 |

|

| 開催概要 | |

| 1.タイトル | 第Ⅰ期 連続レクチャーシリーズ「土木遺産修復技術の最前線」 第3回レクチャー 千本ダムの堤体補強 |

| 2.日 時 | 令和 5 年11 月 1 日(水) 16 時00 分 〜 18 時00 分 |

| 3.場 所 |

公益社団法人 土木学会 講堂 東京都新宿区四谷1丁目 外濠公園内 |

| 4.講師・パネラー | 中倉 隆(松江市上下水道局 技監) 川崎 秀明(一般財団法人ダム技術センター ダム技術研究所技師⻑(研究第一部⻑)) |

| 5.パネラー | 金銅 将史(国土交通省 国土技術政策総合研究所 河川研究部河川構造物管理研究官) 五十畑 弘(元日本大学教授) |

| 6.司会 | 北河大次郎(文化庁 主任文化財調査官) |

| 添付 | サイズ |

|---|---|

| 221.39 KB |